Плеврит симптомы

В клинической картине плеврита выделяют три основных симптомокомплекса: сухой, экссудативный и гнойный плеврит.

Сухой плеврит проявляется постоянными неприятными ощущениями в грудной клетке и болью при дыхании, которая может иррадиировать в шею, верхние конечности и верхнюю половину живота. Для облегчения боли пациент принимает вынужденное положение «лежа на боку». Дыхание становится поверхностным и учащенным, а при одностороннем плеврите — ассиметричным. Опытный врач может заподозрить сухой плеврит уже при первичном осмотре благодаря характерному аускультативному феномену — «шуму трения плевры».

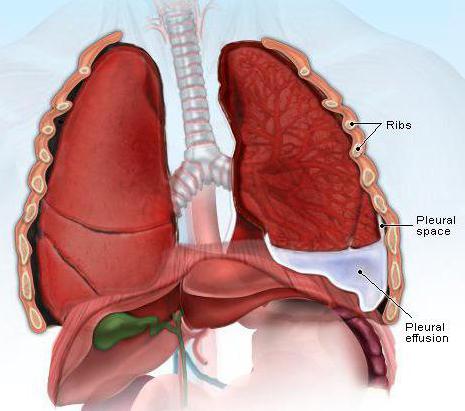

Выпотной плеврит характеризуется уменьшением болевого синдрома и нарастанием симптомов дыхательной недостаточности: одышка, учащенное сердцебиение, акроцианоз, пульсация вен шеи и кашель без отхождения мокроты. Пораженная сторона грудной клетки не участвует в дыхании, наблюдается выпячивание межреберных промежутков.

При объеме выпота более 300 мл можно выявить тупой перкуторный звук над местом накопления экссудата. Аускультативные признаки выпотного плеврита включают полное отсутствие везикулярного дыхания над пораженным участком легких и крепитирующие влажные хрипы над уровнем жидкости.

Гнойный плеврит (эмпиема плевры) проявляется яркой клинической картиной, где на первый план выходят признаки воспаления: резкое повышение температуры, повышенное потоотделение и озноб. Также нарастает интоксикационный синдром: общая слабость, отсутствие аппетита и снижение веса. Болевой синдром и признаки дыхательной недостаточности прогрессируют с накоплением гнойного содержимого в плевральной полости.

При хроническом течении плеврита в легком формируются рубцовые изменения в виде плевральных спаек, препятствующих полному расправлению легкого. Массивный пневмофиброз приводит к уменьшению перфузионного объема легочной ткани, усугубляя симптомы дыхательной недостаточности.

Выпотное воспаление

Если плевральная жидкость вырабатывается в значительном объеме, это называется экссудативным плевритом. Он делится на серозный, геморрагический и гнойный в зависимости от характера жидкости между соединительнотканными листками.

Серозный выпот имеет прозрачный или слегка мутноватый желтый цвет. Он содержит много белка и немного клеток. В некоторых случаях объем жидкости может быть таким, что она заполняет всю грудную полость, сжимая органы дыхательной системы и нарушая их работу.

Если во время диагностической пункции врач обнаруживает красную жидкость в грудной клетке, это указывает на повреждение сосуда. Причины могут варьироваться от проникающего ранения до закрытого перелома ребер с смещением отломков или расплавления легочной ткани туберкулезной каверной.

Если в экссудате много лейкоцитов, он становится мутным с желто-зеленым оттенком. Это указывает на наличие гноя и бактериальной инфекции с серьезными осложнениями. Гнойный плеврит также называется эмпиемой. В некоторых случаях воспалительная жидкость может вызвать осложнения на сердечную мышцу, приводя к перикардиту.

4 Плевральные синусы

Для понимания топографии синусов полезно представить плевральную полость в виде усеченного конуса. Стенки конуса образует реберная плевра, а внутри находятся органы грудной клетки. Справа и слева расположены легкие, покрытые висцеральной плеврой, а посередине находится средостение, также покрытое висцеральной плеврой. Снизу располагается диафрагма в форме вдающегося внутрь купола.

Купол диафрагмы имеет выпуклую форму, поэтому места перехода реберной и медиастинальной плевры в диафрагмальную образуют складки, называемые плевральными синусами.

В синусах нет легких — они заполнены небольшим количеством жидкости. Нижняя граница синусов расположена ниже нижней границы легких. Существует четыре вида синусов:

- Реберно-диафрагмальный — образован в области перехода реберной плевры в диафрагмальную. Он проходит полукругом вдоль нижнего края диафрагмы, где она прикрепляется к ребрам.

- Диафрагмально-медиастинальный — один из наименее выраженных синусов, располагается в области перехода средостенной плевры в диафрагмальную.

- Реберно-медиастинальный — находится на передней поверхности грудной клетки, где реберная плевра соединяется с медиастинальной. Справа он более выражен, слева его глубина меньше из-за сердца.

- Позвоночно-медиастинальный — располагается на заднем переходе реберной плевры в медиастинальную.

Плевральные синусы не расправляются полностью даже при глубоком вдохе. Они находятся на самом низком уровне плевральной полости, поэтому именно в них скапливается избыток жидкости, если он образуется. Также туда направляется кровь при наличии ее в плевральной полости. Поэтому синусы требуют особого внимания при подозрении на наличие патологической жидкости.

Что выявляют в ходе обследования

В протоколе УЗИ указано состояние правой и левой плевральной полости. При норме поверхность легкого отображается как широкая белая полоса из-за воздуха в альвеолах. По контуру легкого проходит гипоэхогенная линия толщиной 0,4–1 мм — это плевра. При отсутствии патологий плевра имеет темно-серый или черный цвет, подвижна во время дыхания и плотно прилегает к легочной ткани.

Эхопризнаки болезней

Развитие патологий изменяет структуру и толщину оболочки, а также объем щели. Жидкость в плевральной полости может содержать серые и белые вкрапления и скапливаться в одном месте. При новообразованиях деформируется контур легких, появляются очаги с измененной эхогенностью.

Ультразвуковые признаки патологий:

- Плеврит – наличие плеврального выпота (при увеличении объема жидкости утолщается черная линия вокруг легкого);

- Осложненный плеврит – гетерогенная внутриполостная жидкость (на темном фоне вокруг легкого видны светлые вкрапления гноя и фибрина);

- Метастазы, рак – округлая опухоль в форме шара, овала или полусферы, цвет от темно-серого до белого;

- Плевральный фиброз – гипер- или гипоэхогенные уплотнения (светлые участки и затемненные очаги), сзади наблюдается тень;

- Пневмоторакс – легкое неподвижно при дыхании, внутри плевральной щели видны обесцвеченные выпуклые пятна;

- Злокачественный плеврит – эхопризнаки схожи с пневмотораксом, присутствует двусторонний выпот;

- Туберкулезная диссеминация – «разбросанные» по плевре гамартохондромы (пятна одинакового размера и плотности);

- Абсцесс, пневмония – на поверхности легкого видны темные, серые или черные пятна.

На фото рак легкого:

Смотрите также видео, где в плевральной полости видно жидкость:

Достоинства метода УЗИ легких и плевральной полости

Метод абсолютно безопасен. При его проведении используются ультразвуковые волны, которые не влияют на организм. Не применяются ионизирующие излучения или контрастные вещества, как в других диагностических методах. УЗИ легких можно назначать детям любого возраста с различными сопутствующими заболеваниями без риска ухудшения их состояния. Этот метод не причинит вреда беременным женщинам и не повлияет на их будущих детей. Поэтому УЗИ легких проводят так часто, как это необходимо для терапии, ее корректировки или оценки лечебного результата.

Плевральная жидкость

Плевральная жидкость имеет серозное содержимое и вырабатывается плеврой. Здоровый человек с массой 70 кг производит несколько миллилитров плевральной жидкости.

Эта жидкость образуется преимущественно капиллярами межрёберных артерий и выводится лимфатической системой. Таким образом, происходит постоянная выработка и реабсорбция жидкости. В норме способность к реабсорбции в 40 раз превышает реальную продукцию. Плевральная жидкость накапливается только при превышении объёма её продукции над объёмом обратного всасывания, что может быть вызвано либо увеличением поступления жидкости в плевральные полости, либо блокировкой её реабсорбции. Верхняя граница избыточной жидкости в плевральной полости соответствует линии Дамуазо.

У человека плевральные полости не сообщаются, поэтому жидкость или воздух (при гидротораксе и пневмотораксе соответственно) не могут переходить из одной полости в другую.

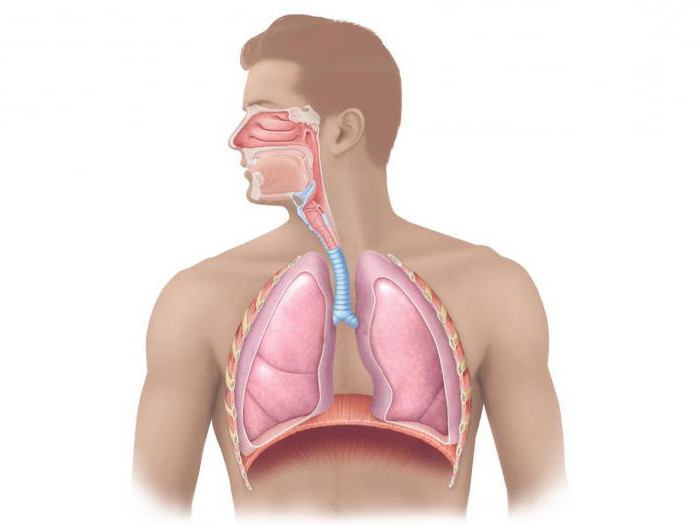

Гортань

Голос человека формируется в гортани, где расположены голосовые связки. Они вибрируют при прохождении воздуха, что похоже на струны, но благодаря различиям в длине и толщине могут создавать разные тона. Звучание голоса усиливается благодаря близости внутричерепных пазух, которые создают резонанс. Однако голос — это не речь. Членораздельные звуки возникают только при слаженной работе всех элементов верхних дыхательных путей и нервной системы.

Трахея, или дыхательное горло, представляет собой трубку длиной 10-15 сантиметров, состоящую с одной стороны из хрящей, а с другой — из связок. На уровне пятого грудного позвонка она делится на два главных бронха: левый и правый. Органы нижних дыхательных путей в основном состоят из хрящей, которые соединяются и образуют трубки, проводящие воздух в легкие.

Виды плеврита и причины заболевания

В медицине плевральный выпот делится на два типа: транссудат и экссудат. Это различие помогает определить причину накопления жидкости. Транссудат образуется при изменении капиллярного давления крови, а экссудат — при закупорке лимфатических сосудов или увеличении проницаемости сосудов.

Причины транссудата:

- Сердечная недостаточность и перикардит.

- Цирроз печени.

- Заболевания почек с отеками.

- Закупорка мочевыводящих путей.

- Заболевания щитовидной железы, вызывающие отеки.

- Медицинские процедуры в брюшной и грудной полости, такие как перитонеальный диализ, операции на сердце и пересадка костного мозга.

- Низкий уровень альбумина в крови.

- Тромбы в легочной артерии и закупорка верхней полой вены.

Причины экссудата:

- Внутренние заболевания:

- Раковые опухоли.

- Инфекции (туберкулез, вирусные, грибковые, паразитарные и бактериальные).

- Заболевания ЖКТ: грыжи, перфорация пищевода, панкреатит и хирургические вмешательства по их лечению.

- Болезни соединительной ткани: ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, нарушающие кровоснабжение органов.

- Внешние воздействия:

- Прием определенных лекарств (амиодарон, нитрофурантоин, фенитоин, метотрексат, карбамазепин, прокаинамид, пропилтиоурацил, пеницилламин, циклоспорин, бромокриптин).

- Лучевая терапия.

- Травмы грудной клетки, ожоги, химическое воздействие и электрические удары.

По степени локализации различают диффузный (общий) и осумкованный плеврит. При осумкованном плеврите жидкость скапливается в локальных участках между спайками плевры, образующимися в результате длительного воспалительного процесса.

Носовая полость

Это костно-хрящевое образование расположено на лицевой части черепа. Оно состоит из двух не сообщающихся полостей (правой и левой) и перегородки между ними, формирующей извилистый ход. Внутри носовая полость покрыта слизистой оболочкой с большим количеством кровеносных сосудов, что помогает согревать воздух при вдохе. Мелкие реснички отфильтровывают крупные пылевые частицы, пыльцу и другую грязь. Носовая полость также способствует различению запахов.

Носоглотка, ротоглотка, зев и глотка обеспечивают прохождение согретого воздуха в гортань. Строение органов верхних дыхательных путей связано с анатомией черепа и практически полностью повторяет его костно-мышечный каркас.

Симптомы и признаки: когда стоит заподозрить развитие плеврита

Основные симптомы плеврита у взрослых:

- колющая боль в груди, усиливающаяся при кашле;

- поверхностное дыхание;

- слышимый шум трения плевры;

- субфебрильная температура.

Эти проявления характерны для сухого плеврита. Пациенты ощущают боль в области под ребрами, в брюшной полости и в мышцах пресса. Клиническая картина может включать озноб, слабость и ночную потливость, а также икоту и метеоризм.

Гнойный или экссудативный плеврит проявляется иначе. В начале болезни возникает тупая боль, усиливающаяся при сухом кашле. В пораженной области скапливается экссудат, что вызывает чувство тяжести в боках, одышку, бледность кожи и сглаживание промежутков между ребрами. К этому добавляются:

- слабость;

- повышение температуры;

- потливость;

- отсутствие аппетита.

Иногда наблюдаются отеки, особенно в области лица, и потеря голоса. При инфекции экссудат может стать гнойным.

При серозном плеврите легких на фоне рака возможны отхаркивания с кровью. Если заболевание вызвано красной волчанкой, могут пострадать суставы и почки.

Методы лечения плеврита при онкологических заболеваниях

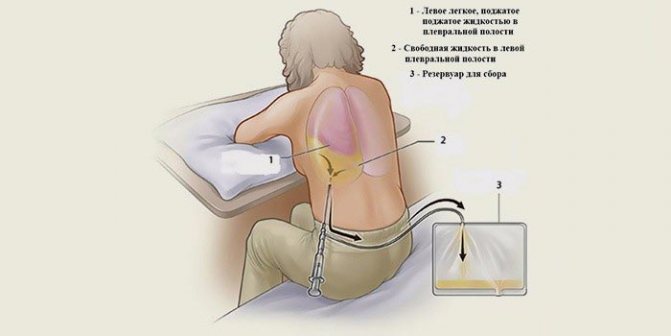

Если в плевральной полости накопилось много жидкости, ее срочно удаляют с помощью плевроцентеза (торакоцентеза). Под местной анестезией в межреберном промежутке вводят специальную иглу и откачивают экссудат. В плевральной полости может остаться катетер для постоянного оттока жидкости, который соединяют с мешком.

Плевроцентез выполняется под контролем ультразвука. Процедура временно улучшает состояние пациента, но не устраняет основную причину скопления жидкости в плевральной полости. Для этого необходимо другое лечение.

Химиотерапия

Системная химиотерапия помогает многим пациентам. В около 60% случаев плеврит, связанный с онкологическими заболеваниями, исчезает после введения химиопрепаратов.

Плевродез

Если химиопрепараты неэффективны и гидроторакс продолжает прогрессировать, применяется плевродез. В плевральную полость вводят препараты, вызывающие склеивание листков плевры, что устраняет пространство для накопления жидкости.

Ранее для плевродеза использовали тальк и доксициклин, но из-за плохой переносимости и болей после процедуры эти препараты больше не применяются. Современные врачи используют химиопрепараты и иммунопрепараты, что позволяет одновременно уничтожать раковые клетки и склеивать листки плевры, предотвращая накопление жидкости.

Из химиопрепаратов применяются: 5-фторурацил, этопозид, цисплатин, доксорубицин и блеомицин. Плевродез с иммунопрепаратами наиболее эффективен, позволяя справиться с гидротораксом в 90–94% случаев. Иммунопрепараты могут уничтожать опухолевые клетки, против которых химиопрепараты неэффективны. Используются рекомбинантный интерлейкин-2, LAK-клетки и их комбинации.

Для контроля эффективности лечения врач оценивает состояние пациента, объем жидкости в плевральной полости и результаты цитологического анализа. Цитологическое исследование проводят трижды: до начала лечения, в середине и по завершении.

Причины болезни

Спайки образуются в плевральной полости, расположенной между оболочками, которые покрывают внутреннюю сторону грудной клетки и внешнюю сторону легких. Эта оболочка имеет гладкую поверхность с множеством нервных окончаний и заполнена жидкостью, выделяемой на поверхности плевры, покрывающей грудную клетку, и всасываемой через оболочку, прилегающую к легким.

Причины заболеваний плевры разнообразны. Воспалительные процессы в организме могут увеличить количество образующейся жидкости. При этом выделяется белок, оседающий на поверхности плевры и делая ее шершавой. При глубоком дыхании поверхности трутся друг о друга, раздражая нервные окончания, что вызывает кашель и боли в боках грудной клетки. Эти симптомы характерны для плеврита.

Это может привести к сжатию легкого, вызывая одышку и тяжесть в боках. Такие симптомы часто сопутствуют заболеваниям почек или сердечной недостаточности, а также могут возникать при туберкулезе или опухолях.

Развитие болезни плевры не всегда связано с избытком жидкости, хотя такие случаи наиболее проблематичны. Плевральные спайки также могут быть причиной заболевания. Даже небольшое количество спаек может вызывать боль при дыхании. Они образуются после воспаления, когда рассасывается образовавшаяся жидкость.

В некоторых случаях спайки образуются в большом количестве, уменьшая свободное пространство. Это снижает подвижность оболочек и приводит к сильной одышке и затруднению дыхания. В таких случаях требуется срочное лечение.

7 Роль жидкости в полости плевры

Некоторое количество жидкости в плевральной полости нормально и обеспечивает скольжение ее листков при дыхании. При заболеваниях органов грудной клетки состав и количество этой жидкости могут изменяться, что имеет важное значение для диагностики.

Одним из наиболее распространенных симптомов является гидроторакс — скопление жидкости в плевральной полости. Жидкость может иметь различную природу, но ее наличие вызывает схожие клинические проявления: одышку, нехватку воздуха и тяжесть в груди. Пораженная половина грудной клетки отстает в дыхании.

Если гидроторакс небольшой и возник в результате пневмонии или плеврита, он может рассосаться самостоятельно при адекватном лечении. У пациента могут остаться спайки и плевральные наложения, что не угрожает жизни, но затрудняет дальнейшую диагностику.

Плевральный выпот может накапливаться не только при заболеваниях легких и плевры, но и при некоторых системных заболеваниях. К ним относятся пневмония, туберкулез, рак, плеврит, острый панкреатит, уремия, микседема, сердечная недостаточность и тромбоэмболия. Жидкость в плевральной полости делится на следующие виды по химическому составу:

- Экссудат — образуется при воспалительных процессах (пневмония, плеврит, туберкулез, иногда рак).

- Транссудат — накапливается при отеках, снижении онкотического давления плазмы, сердечной недостаточности, циррозе печени и микседеме.

- Гной — разновидность экссудата, появляется при инфицировании плевральной полости гноеродными бактериями или при прорыве гноя из легких (например, при абсцессе).

- Кровь — скапливается при повреждении сосудов из-за травмы или распада опухоли, что может привести к массивной кровопотере и угрожать жизни.

При значительном накоплении жидкости легкое «поджимается» и может спадаться. Если процесс двусторонний, развивается удушье, что представляет опасность для жизни. Удаление жидкости может спасти пациента, но без лечения основного заболевания ситуация может повториться. Кроме того, жидкость в плевральной полости содержит белок, микроэлементы и другие вещества, которые организм теряет.

Лечение плевритов

Основная терапия плевритов направлена на устранение причины и облегчение болезненных симптомов. При плевритах, вызванных пневмонией, пульмонолог назначает антибиотики и диету. Для туберкулезных плевритов требуется тщательная диагностика и специфическая терапия (изониазид, рифампицин, стрептомицин) под контролем фтизиатра.

При ревматических плевритах назначают:

- анальгетики;

- иммуномодуляторы;

- физиотерапию;

- мочегонные препараты;

- глюкокортикостероиды;

- сердечно-сосудистые средства;

- нестероидные противовоспалительные препараты.

Опасность для жизни представляет экссудативный плеврит с большим объемом выпота. Для удаления экссудата проводят торакоцентез или дренирование. Чтобы избежать сердечно-сосудистых осложнений, за раз удаляют не более 1,5 л выпота. После снятия острых симптомов экссудативного плеврита для восстановления функции легких рекомендуются ручной и вибрационный массаж, электрофорез и дыхательная гимнастика.

Терапия гнойных плевритов включает:

- обеззараживание плевральной полости антисептиками;

- внутриплевральные инъекции антибиотиков;

- прием ферментов и гидрокортизона.

При рецидивирующих экссудативных плевритах для склеивания листков плевры вводят химиопрепараты или тальк в плевральную полость. Для коррекции сухих плевритов, помимо симптоматического лечения, применяют тугую компрессию грудной клетки, электрофорез и согревающие компрессы. Для облегчения кашля используют активные препараты: этилморфина гидрохлорид, кодеин и дионин.

Пациентам с диагнозом «сухой плеврит» назначают:

- противовоспалительные препараты;

- дыхательную гимнастику;

- иммуномодуляторы.

Хронический плеврит, осложненный другими патологиями, требует хирургического лечения с декорткацией легкого — плевроэктомии. Операцию (паллиативную плевроэктомию) проводят также в онкологических клиниках при наличии опухоли на легком или плевре.

Лечение плеврита в домашних условиях

Лечение плеврита на дому должно проводиться под контролем врача после тщательной диагностики и назначения медикаментов. Первоначальная задача — устранение причины плеврита (инфекции, деформации, генетической аномалии). Затем снимаются симптомы и создаются условия для восстановления организма. Пациентам назначают антибактериальную и иммуностимулирующую терапию, полноценное питание, питьевой режим и покой.

Для лечения плеврита легких в домашних условиях рекомендуются отхаркивающие и противовоспалительные настои трав: липового цвета, корня солодки, листьев мать-и-мачехи, травы подорожника, плодов фенхеля, коры ивы белой, спорыша.

Висцеральный листок

Часть оболочки, находящаяся поверх внутренних органов, называется висцеральной или легочной плеврой. Она плотно соединена с паренхимой легких, и отделить ее можно только хирургически. Благодаря этому тесному контакту и повторению контуров органа различаются борозды, разделяющие легкое на доли. Эти участки именуются междолевой плеврой. Соединительная ткань, проходя по всей поверхности легких, окружает корень легкого, защищая входящие сосуды, нервы и главный бронх, а затем переходит на стенку грудной клетки.

Цена

В столице минимальная цена УЗИ составляет 330 рублей за одну плевральную полость, а в Московской области — 1250 рублей. Бесплатно обследуют пациентов стационара пульмонологии и в государственных поликлиниках при наличии направления врача и оформленной страховки «ОМС».

Ультразвук безопасен для всех возрастов, включая младенцев, беременных женщин и детей внутри матки. Обследование плевры проводится по показаниям. При правильной методике УЗИ можно выявить любые отклонения от нормы. Однако для постановки диагноза врач анализирует протокол сонографии в сочетании с симптомами, лабораторными анализами и другими инструментальными исследованиями.

Диагностика плеврита

При составлении анамнеза заболевания врач-пульмонолог осматривает грудную клетку и проводит аускультацию. Для экссудативного плеврита характерны выпячивание межреберных промежутков, асимметрия грудины, бронхофония и слабое дыхание. Верхнюю границу выпота определяют перкуторно с помощью УЗД или рентгенографии.

Для постановки диагноза «плеврит» и назначения терапии проводят дополнительные исследования:

- плевральную пункцию;

- рентген грудной клетки;

- биопсию и торакоскопию плевры;

- бактериологическое и цитологическое исследования экссудата.

При плевритах в развернутом анализе крови наблюдаются следующие отклонения:

- повышенная СОЭ;

- увеличение серомукоидов;

- нейтрофильный лейкоцитоз;

- повышенные уровни фибрина и сиаловых кислот.

При сухом плеврите, который может сопровождать базальные пневмонии и воспаления в поддиафрагмальном пространстве, возникают сложности с диагностикой. Для этой патологии не характерен шум трения плевры, а боли могут иррадиировать в шею и переднюю брюшную стенку. Возможны также боль при глотании и болезненная икота, как при трахеитах.

Явной симптоматикой плевритов является болезненная пальпация при осмотре:

- ножек кивательной мышцы шеи;

- первого межреберного промежутка;

- по линии диафрагмы (признаки Мюсси);

- в области остистых окончаний верхних шейных позвонков.

Если экссудативный плеврит развился после фибринозного, болезненность в грудной клетке сменяется чувством тяжести и переполнения. При этом диагностируют общую слабость, одышку и рефлекторный кашель. Из-за накопления экссудата у пациентов возникает чувство нехватки кислорода, вздутие шейных вен и цианоз. Также возможна отечность кожи в нижних отделах грудной клетки, учащение пульса и симптом Винтриха.

В клинической пульмонологии считается, что если объем плеврального экссудата превышает 300-500 мл, его можно диагностировать перкуторно. Для осумкованных плевритов характерны атипичные границы выпота.

Одним из наиболее информативных методов диагностики является плевральная пункция, которая подтверждает наличие жидкого экссудата и его природу. Обычно исследование проводят в области седьмого-восьмого межреберья (по подмышечной линии сзади). Если в полученной пункции обнаруживается гноеродная микрофлора (экссудат мутный с осадком), это признак эмпиемы плевры.

При серозно-геморрагических и серозных выпотах бакпосевы не информативны.

Торакоскопия играет важную роль в диагностике плевритов, так как позволяет визуально осмотреть ткани, провести морфологический анализ и биопсию.

Полноценную диагностику можно пройти в любом современном центре пульмонологии.