Если образец подвергнуть растяжению, увеличивая нагрузку Р и измеряя удлинения ∆l, можно построить диаграмму растяжения, откладывая удлинение в зависимости от нагрузки.

Для удобства сравнения диаграмму выражают в напряжениях и относительных удлинениях:

где σ — нормальное напряжение;

F — первоначальная площадь сечения образца;

ε — относительное удлинение в процентах;

l0 — первоначальная длина образца.

Относительное удлинение зависит от длины и поперечного сечения образца и увеличивается с уменьшением их отношения. Поэтому для сравнимости результатов испытаний используются два типа образцов — длинный и короткий.

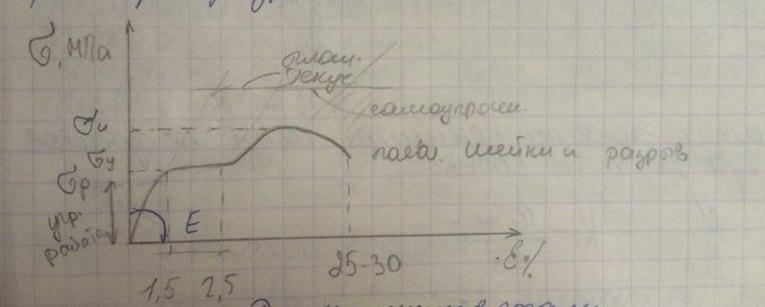

Опытная диаграмма растяжения малоуглеродистой стали марки Ст. 3 представлена на рисунке.

В начале зависимость между напряжениями и относительными удлинениями описывается законом прямой линии, то есть они пропорциональны. Это выражается линейным уравнением (зависимость Гука):

где Е — модуль упругости при растяжении. Для стали Е = 2 100 000 кг/см².

Пропорциональная зависимость имеет предел. Наибольшее напряжение, при котором начинается отклонение от прямолинейной зависимости, называется пределом пропорциональности σпц.

Немного выше этого значения находится предел упругости σуп, соответствующий максимальной деформации, которая полностью исчезает после разгрузки. Определить эту точку на кривой сложно, так как она фиксируется в момент начала остаточных деформаций после снятия нагрузки, что указывает на переход материала в пластическую стадию.

Для малоуглеродистых сталей при нагружении выше предела пропорциональности кривая диаграммы растяжения отклоняется от прямой и, поднимаясь, образует характерный «зуб». После этого с незначительными колебаниями она идет параллельно горизонтальной оси. Образец удлиняется без увеличения нагрузки, материал течет. Нормальное напряжение, при котором происходит течение материала, называется пределом текучести σт.

Горизонтальный участок диаграммы, называемый площадкой текучести, для малоуглеродистых сталей находится в пределах относительных удлинений от ε = 0,2% до ε = 2,5%. Наличие площадки текучести является положительным фактором в работе стальных конструкций.

В других сталях, не относящихся к малоуглеродистым, переход в пластическую стадию происходит постепенно, без площадки текучести и «зуба». Для них предел упругости и предел текучести принципиально не отличаются. За предел текучести этих сталей принимается напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,2%.

При снятии нагрузки с образца, получившего пластическую деформацию, диаграмма разгрузки идет по прямой С — D, параллельно упругой прямой нагрузки.

Когда относительное удлинение достигает определенной величины (ε ≈ 2,5% для Ст. 3), материал прекращает течь и вновь становится способным к сопротивлению. Он как бы самоупрочняется. Однако зависимость между напряжениями и деформациями подчиняется криволинейному закону, с быстрым нарастанием деформаций, после чего в образце образуется шейка и происходит полное разрушение.

Предельная сопротивляемость материала, характеризующая его прочность, определяется наибольшим напряжением в процессе разрушения. Это напряжение называется пределом прочности σпч (временным сопротивлением); оно условно, так как при построении диаграммы растяжения напряжения относятся к первоначальной площади сечения образца, не учитывая сужение и образование шейки.

Полное остаточное удлинение, замеренное после разрушения, является мерой пластичности стали.

Таким образом, важнейшими показателями механических свойств стали являются предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. Эти показатели, как и химический состав, указываются в сертификатах, сопровождающих каждую партию поставляемого металла.

Государственный стандарт на поставку строительной стали гарантирует следующие механические характеристики.

Тема занятия 7. Работа материалов металлических конструкций.

| Мы поможем в написании ваших работ! | Работа углеродистой стали определяется ее структурой, состоящей из феррита и перлита. Зерна перлита прочнее феррита, что влияет на прочность стали под нагрузкой. Исследования показывают, что пластические деформации происходят за счет сдвига в зернах феррита под действием касательных напряжений. Прочность углеродистой стали значительно выше, чем у чистого железа, благодаря препятствиям, которые создают более прочные зерна перлита. Диаграмма зависимости между напряжением (s = F / A) и относительным удлинением (ä = (∆l / l0) · 100%) описывает работу малоуглеродистой стали Ст3 при растяжении. В начальной стадии, до предела пропорциональности (sp), происходят упругие деформации, пропорциональные напряжениям. В этой стадии материал возвращается к первоначальным размерам после снятия нагрузки. Рис. 7.1 Диаграмма растяжения стали: 1) сталь обычной прочности; 2) сталь повышенной прочности; 3) сталь высокой прочности. Увеличение нагрузки приводит к появлению сдвигов в зернах феррита, нарушая пропорциональность между s и ä (участок между sp и sy). Рост напряжений способствует образованию площадки текучести, соответствующей sy. Для стали марки Ст3 и других малоуглеродистых сталей протяженность площадки текучести составляет около 1,5–2 %. Деформации происходят из-за малых упругих и больших необратимых сдвигов зерен феррита. После снятия нагрузки упругая часть деформаций возвращается, а необратимая остается, вызывая остаточные деформации. Дальнейшее развитие деформаций сдерживается прочными зернами перлита. Для образования плоскостей сдвига в образце сдвиги в зернах феррита должны обтекать или раскалывать зерна перлита, что требует повышения напряжений. Эта стадия, где сопротивление внешним воздействиям увеличивается после площадки текучести до временного сопротивления, называется стадией самоупрочнения. В этой стадии материал ведет себя как упругопластический. При растяжении продольные деформации удлинения сопровождаются поперечными деформациями сужения. При приближении к временному сопротивлению деформации концентрируются в слабом месте, образуя шейку. Сечение в месте шейки уменьшается, что приводит к повышению напряжений, несмотря на снижение нагрузки, и в итоге происходит разрыв. Образование протяженной площадки текучести характерно для сталей с содержанием углерода около 0,1–0,3 %. При меньшем содержании углерода недостаточно зерен перлита для сдерживания сдвигов, а при большем — их слишком много, что также препятствует образованию площадки текучести. Условный предел текучести таких сталей устанавливается по остаточному удлинению, равному 0,2 %. Основные показатели работы стали при растяжении: предел текучести sy, временное сопротивление su и относительное остаточное удлинение. Эти характеристики определяются в ГОСТах на сталь. Отношение sy / su характеризует резерв прочности стали, так как рабочие напряжения в металлических конструкциях обычно не превышают предела текучести. У углеродистой стали марки Ст3 резерв прочности составляет около 0,6, что позволяет использовать ее пластические свойства. У высокопрочной стали sy близко к su (sy / su = 0,8–0,9), что ограничивает использование материала в упругопластической стадии. В упругой области для всех прокатных сталей модуль упругости E = 2,06 × 10^5 МПа. При напряжениях от sp до sy модуль упругости уменьшается. Пластические деформации и разрыв стали при одноосном равномерно распределенном напряжении происходят путем сдвига. При двухосном нагружении переход в пластическое состояние зависит от знака и соотношения действующих напряжений. При однозначном двухосном нагружении пластическое течение происходит по наклонным плоскостям, как и при одноосном. Если напряжения имеют разные знаки, пластические течения начинаются при меньших значениях, чем при одноосном. При неравномерном распределении напряжений пластическое течение идет в стесненных условиях, что увеличивает значение sy. Унифицированная диаграмма упругопластической работы строительных сталей показывает, что диаграммы работы разных сталей при растяжении различаются по параметрам. Если построить эти диаграммы в относительных координатах, различия будут малы, что позволяет использовать унифицированную диаграмму. Для упрощения расчетов в упругопластической области диаграмму стали можно заменить идеализированной диаграммой упругопластического тела. При описании работы сталей с выраженной площадкой текучести используют диаграмму Прандтля, рассматривая материал как упругий до предела текучести и пластичный после него. При отсутствии площадки текучести можно использовать диаграмму с линейным упрочнением. Численные методы расчета позволяют учитывать криволинейную диаграмму работы стали. Связь между напряжениями и деформациями на криволинейном участке можно представить с помощью секущего модуля Es, а для приращений напряжений и деформаций — касательным модулем Et. При теоретических построениях на основе криволинейной диаграммы обычно используют безразмерные характеристики, принимая за основу унифицированную диаграмму работы стали. Из диаграммы растяжения видно, что малоуглеродистая сталь до предела пропорциональности ведет себя почти упруго; ее модуль упругости постоянен и велик (E = 2,06 × 10^5 МПа). После упругой работы и небольшого переходного участка начинается пластическое течение. На протяжении площадки текучести сталь почти полностью пластична, т.е. модуль пластичности En ≈ 0. Такие стали можно считать идеально упругопластическими, что упрощает расчет и расширяет пределы анализа работы стали. Средний модуль пластических деформаций сталей без площадки текучести составляет около 1% от модуля упругости, что позволяет пренебречь им и использовать диаграмму Прандтля. Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов в пределах упругости. Предельное состояние первой группы изгибаемых элементов определяется несущей способностью (вязким или усталостным разрушением и потерей устойчивости) и развитием чрезмерных пластических деформаций. Предельное состояние второй группы связано с развитием больших упругих деформаций, нарушающих эксплуатацию конструкций. В конструкциях из сталей высокой прочности и алюминиевых сплавов пластические деформации развиваются при напряжениях, близких к временному сопротивлению, что делает использование этих напряжений опасным. Поэтому расчет таких конструкций проводят по упругой стадии работы. Прочность элемента при изгибе в одной из главных плоскостей проверяют по формуле: , (7.1) где M — максимальный (расчетный) изгибающий момент; — минимальный момент сопротивления ослабленного сечения, определенный по упругой стадии работы элемента; — коэффициент условий работы. Величина нормального напряжения в любой точке сечения балки определяется по формуле: , где — расстояние от нейтральной оси до точки, в которой определяется напряжение. Напряжения пропорциональны моменту «M», который изменяется по длине балки. Значение касательных напряжений «τ» в сечениях изгибаемых элементов должно удовлетворять условию: , (7.2) где Q — расчетная поперечная сила; S — статический момент сдвигаемой части сечения (брутто) относительно нейтральной оси; J — момент инерции сечения (брутто) относительно нейтральной оси; t — толщина стенки балки; — расчетное сопротивление стали сдвигу. Прочность элементов при изгибе в двух главных плоскостях проверяется по формуле: , (7.3) где и — расчетный изгибающий момент, действующий соответственно относительно оси х-х и у-у; и — момент инерции ослабленного сечения относительно оси х-х и у-у; х и у — координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей. При совместном действии нормальных и касательных напряжений текучесть наступает, когда приведенное напряжение равно: , (7.4) Если касательные напряжения невелики, текучесть начинается с крайних фибр сечения. При больших значениях поперечной силы течение материала начинается у нейтральной оси. Основная литература: 2[142-143]. Дополнительная литература: 6[18-23, 46-48], [20-31]. Контрольные вопросы: 1. Чем определяется работа углеродистой стали под нагрузкой? 2. Начертите диаграмму растяжения стали обычной, повышенной и высокой прочности. 3. Чем характеризуется упругая стадия работы стали? 4. Чем характеризуется упругопластическая стадия работы стали? 5. Как повлияет содержание углерода на свойства сталей? 6. Основные характерные показатели работы стали при растяжении? 7. Начертите унифицированную диаграмму упругопластической работы сталей. 8. В каких случаях можно использовать диаграмму Прандтля? 9. Предельное состояние первой группы изгибаемых элементов? 10. Предельное состояние второй группы изгибаемых элементов? 11. Условия прочности изгибаемых элементов при нормальных напряжениях? 12. Условия прочности изгибаемых элементов при касательных напряжениях? 13. Условия прочности элементов при изгибе в двух главных плоскостях? 14. Условия прочности изгибаемых элементов при совместном действии нормальных и касательных напряжений? |

8.Работа стали вследствие её структуры

Работа стали во многом зависит от прочности контактных поверхностей и прослоек между зернами. Площадка текучести возникает из-за запаздывания пластических деформаций в зернах феррита под воздействием различных факторов. Поэтому в мелкозернистых сталях площадка текучести более протяженная, а предел текучести выше. Это связано с тем, что контактные сопротивления на границах зерен в мелкозернистой стали больше, чем в крупнозернистой.

Площадка текучести не наблюдается у всех сталей. В сталях с низким содержанием углерода (С<0,1°/о) она обычно отсутствует, так как незначительные включения и прослойки не способны оказывать сдерживающее влияние на зерна феррита.

9.Работа стали при растяжении

На первой стадии, до придела пропорциональности, связь между напряжением и деформацией соответствует закону Гука. Это стадия упругой работы. При дальнейшем увеличении нагрузки возникает участок упруго-пластичной работы между приделом пропорциональности и приделом текучести. В упругой стадии модуль упругости (Е) имеет постоянное значение 2,06 × 10^5.

В упруго-пластичной стадии модуль Е становится переменной величиной. Затем происходит дислокация, нарушающая кристаллическую решетку. При постоянной нагрузке деформация увеличивается, и появляется площадка текучести, протяженность которой составляет от 1,5 до 2,5. При увеличении нагрузки сталь начинает работать и достигает временного сопротивления (Ϭu). В этот момент образуется шейка, площадь сечения уменьшается, что приводит к разрыву.

10. Работа стали при повторных нагрузках.

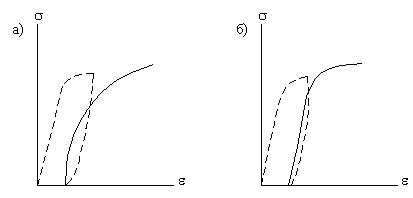

Многократные повторные нагружения в пределах упругих деформаций не влияют на дальнейшую работу материала, так как упругие деформации обратимы.

Если нагружение происходит сразу после завершения предыдущего цикла, это ускоряет развитие пластических деформаций, так как сопротивление их образованию уже было преодолено. При достаточно длительном перерыве упругость материала восстанавливается, достигая уровней предыдущего цикла. Это повышение упругих свойств называется наклепом и связано с явлением старения и перераспределением остаточных напряжений во время отдыха.

Рис. 16. Диаграмма растяжения стали при повторных нагрузках

а — при нагружении без перерыва; б — при нагружении с перерывом.

11.Конценрация напряжений

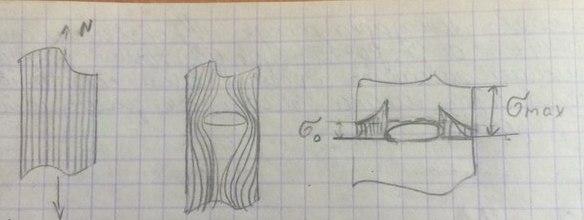

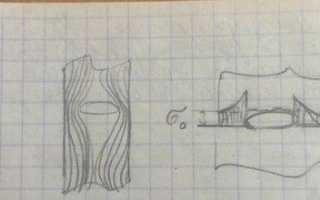

При растяжении образца правильной формы напряжение распределяется равномерно во всех сечениях. Однако наличие отверстий, выточек, надрезов или трещин искажает линии сил, что приводит к увеличению напряжений в этих местах.

При статическом расчете концентрационные напряжения не учитываются, но они принимаются во внимание при расчете сварки.

12.Ударная вязкость.

Ударная вязкость — это работа, затраченная промышленным маятником для разрушения стандартного образца. Она зависит от качества и возраста стали. Особенно важно учитывать ударную вязкость при эксплуатации. Температуры, при которых резко падает ударная вязкость, называют порогом хладостойкости.

Литература:

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems: novel approaches to controlled drug delivery. Research Journal of Science and Technology; 10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.

- ktovdome.ru.

- infopedia.su.

- studfile.net.

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems: novel approaches to controlled drug delivery. Research Journal of Science and Technology; 10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R., Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.