Дата публикации: 12 июля 2020

Обновлено: 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, сопровождающееся их сдавливанием и снижением высоты. Основные симптомы включают боль в спине и деформацию оси позвоночника. Боль может усиливаться при движении и в сидячем положении. В случае осложнений, когда костные отломки воздействуют на нервные структуры, боль может иррадиировать в конечности, например, в кончики пальцев.

Чаще всего компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника из-за ныряния или удара тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падений с высоты, автоаварий, спортивных травм и побоев.

Иногда компрессионный перелом может возникнуть и без травмы. Например, при остеопорозе достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или даже чихнуть, чтобы спровоцировать перелом. Хрупкость позвонков обусловлена снижением их костной плотности из-за нарушений метаболизма костной ткани. Позвонки становятся неспособными выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или метастазах из других органов.

Гемангиома позвонков также может способствовать развитию компрессионного перелома. При достижении определённых размеров сосудистая опухоль ослабляет позвонок, что приводит к перелому.

Переломы позвоночника — распространённый вид травмы, составляющий от 5 % до 20 % всех травм скелета в мирное время. Частота встречаемости зависит от уровня развития региона и урбанизации. Например, в промышленных регионах частота травм позвоночника достигает 4 %, в лесозаготовительных — 8 %, на лыжных курортах — 9 %.

При появлении подобных симптомов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением — это может быть опасно для здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье и боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения и состояния спинного мозга.

При повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника наблюдается выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы может возникнуть кратковременная остановка дыхания, вызванная рефлекторно болью или ушибом грудной клетки.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавших отмечаются боли в зоне повреждения, усиливающиеся при движении, перевороте на живот и подъёме прямых ног. Также возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, при попытке дотянуться до ремня безопасности в автомобиле, наклоне для завязывания шнурков, присаживании на стул или подъёме ребёнка на вытянутых руках.

Если отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе шейного позвонка боль распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе грудного позвонка возникает опоясывающая боль, напоминающая межрёберную невралгию, с характерными стреляющими ощущениями, иногда иррадиирующими в грудную клетку. При переломе пояснично-крестцового отдела боль отдает в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков может привести не только к их раздражению, но и к отмиранию. В этом случае больной испытывает онемение в зоне иннервации поражённого нерва, а мышечная сила может снижаться до пареза или паралича.

При тяжёлых компрессионных переломах может произойти повреждение спинного мозга, что приводит к тяжёлому неврологическому дефициту: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома, что может вызвать паралич ног и невозможность самостоятельного передвижения.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно из-за отсутствия сдавления спинного мозга или наличия большого резервного пространства в позвоночном канале, как при остеопорозе или гемангиоме позвонка. Такие повреждения обычно выявляются случайно при рентгенографии или МРТ, или когда больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине.

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

Позвоночник — главная опорная структура тела, состоящая из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Позвонки соединяются межпозвонковыми дисками и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат включает четыре связки: межостистую, жёлтую, переднюю и заднюю. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать тело в вертикальном положении и сохранять эластичность. Физиологические изгибы позвоночника придают ему упругость и смягчают нагрузку.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях туловища, например, в результате удара спиной. Это вызывает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей и брюшного пресса, что приводит к резкому наклону туловища вперёд. В результате формируется давление на передние отделы позвонков, что приводит к компрессии и клиновидной деформации. При этом позвоночник остаётся механически стабильным, без патологической подвижности и смещений, а неврологические дефициты, такие как паралич, парез и онемение конечностей, развиваются редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- Удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу.

- Сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков.

Механизм гибели спинного мозга включает первичное и вторичное повреждение. Первичное возникает при травмирующей силе, воздействующей на спинной мозг, что приводит к мгновенной компрессии сосудов. Вторичные повреждения связаны с сосудистыми, ауторегуляторными и метаболическими нарушениями в области травмы. Эти нарушения вызывают спазм или сужение кровеносных сосудов, что приводит к ишемии и гибели клеток спинного мозга.

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В травмах позвоночника широко используется классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine. Она основана на механизме травмы и распределяет переломы по степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

Согласно этой классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- Компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника.

- Дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней частей позвоночника.

- Ротационный (тип С) — повреждение передней и задней частей позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом делится на три подтипа:

- Подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий заднюю стенку.

- Подтип A2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку.

- Подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Этот перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, что может привести к неврологическому дефициту (нарушению чувствительности и двигательной активности).

По локализации выделяют:

- Перелом шейного отдела.

- Перелом грудного отдела (возникает чаще всего).

- Перелом пояснично-крестцового отдела.

- Множественные повреждения позвонков.

- Многоуровневые повреждения позвонков.

- Множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение — травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или вызвать хроническую боль. Даже если невральные структуры не повреждены в момент перелома, ситуация может ухудшиться из-за компрессии спинного мозга смещёнными отломками позвонка. Со временем это сдавление может привести к миелопатии и параличу мышц.

Если повреждённый сегмент позвонка не зафиксировать вовремя, может развиться нарушение осанки, например, кифоз или сколиоз. Деформация оси позвоночника приводит к неправильному перераспределению нагрузки на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. Это вызывает преждевременное старение этих структур и прогрессирование заболеваний, таких как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При серьёзных деформациях (например, на фоне болезни Бехтерева, туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозов) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка.

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез включает уточнение обстоятельств, механизма и времени получения травмы, что помогает целенаправленно искать повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения объема дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра врач обращает внимание на наличие травмы, видимые деформации и локализацию повреждений. При наличии кровоподтеков и деформации грудной клетки следует исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может указывать не только на костную травму, но и на повреждение внутренних органов.

Пальпация позвоночника проводится осторожно, чтобы избежать дополнительной травмы и смещения отломков. Врач выявляет болезненные участки, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять патологическую подвижность позвоночника нельзя, так как это может привести к более серьезным повреждениям.

Неврологическое обследование включает оценку силы мышц, тактильной и болевой чувствительности, что позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Сначала проверяется чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и степень повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов используется шкала ASIA [21].

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

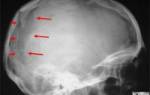

Спондилография — стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Это наиболее доступный метод диагностики, выполняемый в прямой и боковой проекциях, позволяющий выявить повреждения позвонков и искривление позвоночной оси.

Миелография — вспомогательный метод, который помогает выявить нарушения тока спинномозговой жидкости и визуализировать повреждения твёрдой мозговой оболочки, а также признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

Компьютерная томография (КТ) — оптимальный метод для диагностики костных травм. Она позволяет обнаружить до 25% повреждений, не выявленных при спондилографии, и точно диагностировать переломы позвонков, включая мелкие переломы дужек и суставных отростков.

Достоверные признаки травм позвонка на снимках КТ:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности кортикального слоя;

- двойной контур кортикального слоя с прерывистой одной из границ;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля — выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном;

- скопление свободной крови — признак повреждения сосуда, расположенного рядом с позвоночным столбом [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — высокочувствительный метод для исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать ранние изменения в позвоночном канале, спинном мозге и окружающих структурах, такие как отёк спинного мозга и диапедезные кровоизлияния. Однако у МРТ есть недостатки:

- абсолютные противопоказания: кардиостимуляторы и металлические импланты, нарушения сердечного ритма, первая половина беременности;

- артефакты от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) лечение определяется с помощью шкалы SLIC.

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | 0 |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | 0 |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | 0 |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга с признаками неврологического дефицита (нарушение чувствительности) | +1 |

Тактика лечения зависит от суммы баллов:

- менее 4 баллов — консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, halo-аппарат и др.);

- более 4 баллов — оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла — выбор между консервативной и оперативной тактикой по усмотрению хирурга.

При стабильном, неосложнённом переломе возможно консервативное лечение: симптоматическая терапия, строгий постельный режим, ограничение осевой нагрузки, ношение жёсткого корсета или halo-аппарата. Однако длительная иммобилизация может привести к тромбообразованию, пролежням и застойной пневмонии. Поэтому предпочтение отдается малоинвазивной хирургии, объём и сроки которой зависят от типа повреждения.

Задачи хирургического лечения:

- устранить компрессию спинного мозга и сосудов;

- восстановить нормальную ось позвоночника;

- зафиксировать повреждённый сегмент для быстрой активизации пациента.

Если повреждена задняя опорная колонна, доступ осуществляется сзади. При повреждении передней колонны требуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому лечению:

- неврологический дефицит после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением канала;

- компрессия корешков спинного мозга с онемением, слабостью и болью в конечностях;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

Существует три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

Вертебропластика укрепляет повреждённый позвонок костным цементом, вводимым под рентген-контролем. Цемент застывает через 6-11 минут, укрепляя позвонок.

Показания к цементированию:

- переломы с разрушением и кифотической деформацией;

- опухоли или гемангиомы позвоночника;

- компрессионные переломы при остеопорозе.

При опухолях вертебропластика устраняет компрессионный синдром и снижает болевой синдром.

Малоинвазивная стабилизация осуществляется с помощью пластин, винтов, протезов и др. Для шейного отдела используются межтеловые имплантаты и пластины, для грудного и поясничного — системы транспедикулярной фиксации, которые могут дополняться трансплантатами и имплантами (кейджами). Эти конструкции стабилизируют сегменты сразу после операции и остаются в теле пациента на всю жизнь, не вызывая неудобств после сращения перелома.

Показания к малоинвазивной стабилизации:

- травмы грудного, шейного и поясничного отделов;

- кифотическая деформация позвоночника или отдельных сегментов.

Преимущества:

- операция без разреза (через проколы устанавливаются винты и стержни);

- минимальная травма мышц;

- небольшая кровопотеря;

- снижение послеоперационной боли;

- ранняя активизация — пациент может встать на ноги на следующий день и начать реабилитацию;

- коррекция кифоза;

- восстановление подвижности после сращения перелома.

При протезировании тело позвонка заменяется фрагментом кости из ребра или специальными протезами, которые фиксируются пластиной.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше проведут оперативное лечение, тем быстрее улучшится качество жизни пациента как в процессе реабилитации, так и после её завершения. При неосложнённой травме больной может встать на ноги и начать ходить сразу после фиксации позвоночника или вертебропластики.

После хирургического лечения существенных ограничений нет. Больной может сидеть и выполнять обычные бытовые задачи. Повторные операции по удалению установленных конструкций не требуются.

Профилактика переломов позвоночника основывается на предотвращении травм, цементировании растущих гемангиом позвоночника и своевременном лечении остеопороза. Регулярные занятия спортом, тренировки глубоких мышц спины и формирование естественного корсета позвоночника существенно снижают риски компрессионного перелома.

Литература:

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71. DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И. И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- https://ProBolezny.ru/kompressionnyy-perelom-pozvonochnika/.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.