Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это повреждение костей черепа и/или мягких тканей, включая мозговые оболочки, ткани мозга, нервы и сосуды. ЧМТ классифицируют на закрытые и открытые, проникающие и непроникающие, а также на сотрясение и ушиб головного мозга. Клинические проявления зависят от характера и тяжести травмы. Основные симптомы включают головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, потерю сознания и нарушение памяти. Ушиб головного мозга и внутримозговая гематома могут вызывать очаговые симптомы. Диагностика ЧМТ включает сбор анамнеза, неврологический осмотр, рентгенографию черепа, а также КТ или МРТ головного мозга.

Общие сведения

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это общее понятие, охватывающее повреждения костных и мягких структур головы. Выделяют несколько клинических форм ЧМТ: сотрясение мозга, ушиб мозга, диффузное аксональное повреждение и сдавление мозга. Наиболее распространенной травмой является сотрясение головного мозга, которое встречается примерно у 70% пострадавших. Ушиб головного мозга легкой степени диагностируется у 10-15% пациентов, средней степени — у 8-10%, а тяжелый ушиб — у 5-7%.

Причины

По генезу и механизму возникновения черепно-мозговая травма (ЧМТ) делится на первичную и вторичную. Первичная ЧМТ возникает без предшествующих церебральных или внецеребральных катастроф. Вторичная ЧМТ развивается после таких катастроф.

- Первичные поражения включают очаговые ушибы и размозжения мозга, диффузные аксональные повреждения, внутричерепные гематомы, разрывы ствола и множественные внутримозговые геморрагии, возникающие в результате механической травмы головы.

- Вторичные поражения возникают из-за вторичных внутричерепных факторов (отсроченные гематомы, нарушения ликворо- и гемоциркуляции вследствие внутрижелудочкового или субарахноидального кровоизлияния, отек мозга, гиперемия и др.) или внечерепных факторов (артериальная гипертензия, гиперкапния, гипоксемия, анемия и др.).

Классификация

Классификация черепно-мозговой травмы (ЧМТ) основывается на биомеханике, виде, типе, характере, форме, тяжести повреждений, клинической фазе, периоде лечения и исходе травмы.

По биомеханике различают следующие виды ЧМТ:

- Ударно-противоударная — ударная волна распространяется от места удара через мозг к противоположной стороне с резкими перепадами давления.

- Ускорения-замедления — перемещение и ротация больших полушарий относительно более фиксированного ствола мозга.

- Сочетанная — одновременное воздействие обоих механизмов.

По виду повреждения:

- Очаговые — локальные макроструктурные повреждения мозгового вещества, включая мелкие и крупные кровоизлияния в области удара, противоудара и ударной волны.

- Диффузные — натяжение и разрывы аксонов в семиовальном центре, мозолистом теле, подкорковых образованиях и стволе мозга.

- Сочетанные — комбинация очаговых и диффузных повреждений.

По типу ЧМТ выделяют:

- Закрытую — повреждения без нарушения целостности кожных покровов головы; переломы костей черепа без повреждения мягких тканей или перелом основания черепа с ликвореей и кровотечением.

- Открытую непроникающую — с повреждением твердой мозговой оболочки, и открытую проникающую — с повреждением твердой мозговой оболочки.

Также выделяют изолированную (без внечерепных повреждений), сочетанную (внечерепные повреждения от механической энергии) и комбинированную (одновременное воздействие различных энергий) ЧМТ.

По тяжести ЧМТ делят на три степени: легкую, средней тяжести и тяжелую. В соответствии со шкалой комы Глазго легкая ЧМТ оценивается в 13-15 баллов, среднетяжелая — в 9-12, тяжелая — в 8 и менее. Легкая травма соответствует сотрясению и ушибу мозга легкой степени, среднетяжелая — ушибу средней степени, тяжелая — ушибу тяжелой степени, диффузному аксональному повреждению и острому сдавлению мозга.

Течение ЧМТ делится на три базисных периода: острый, промежуточный и отдаленный. Длительность этих периодов варьирует в зависимости от клинической формы ЧМТ: острый — 2-10 недель, промежуточный — 2-6 месяцев, отдаленный — до 2 лет при клиническом выздоровлении.

Сотрясение головного мозга

Симптомы

Сдавление головного мозга возникает более чем в 55% случаев черепно-мозговой травмы. Основной причиной сдавления является внутричерепная гематома (внутримозговая, эпидуральная или субдуральная). Опасность для жизни представляют быстро нарастающие очаговые, стволовые и общемозговые симптомы. Наличие и продолжительность так называемого «светлого промежутка» — как развернутого, так и стертого — зависят от степени тяжести состояния пострадавшего.

Диагноз

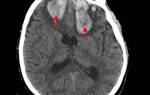

На КТ выявляется двояковыпуклая, реже плоско-выпуклая ограниченная зона повышенной плотности, примыкающая к своду черепа и локализующаяся в одной или двух долях. Если источников кровотечения несколько, зона повышенной плотности может быть значительного размера и иметь серповидную форму.

Лечение

Если пострадавший с черепно-мозговой травмой пришел в себя, его нужно уложить в удобное горизонтальное положение с приподнятой головой. Если он в бессознательном состоянии, следует разместить его в «спасительном» положении: на правом боку, лицом к земле, согнув левую руку и ногу под прямым углом в локтевом и коленном суставах (при отсутствии переломов позвоночника и конечностей). Это положение обеспечивает свободное дыхание, предотвращая западение языка и попадание рвоты, слюны или крови в дыхательные пути. На кровоточащие раны головы наложите асептическую повязку.

Всех пострадавших с черепно-мозговой травмой обязательно транспортируют в стационар. После подтверждения диагноза устанавливается постельный режим, срок которого зависит от клинических особенностей. Отсутствие признаков очаговых поражений головного мозга на КТ и МРТ, а также стабильное состояние пациента могут позволить выписать его на амбулаторное лечение.

При сотрясении головного мозга не применяют активного медикаментозного лечения. Основные цели — нормализация функционального состояния головного мозга, купирование головной боли и нормализация сна. Для этого используют анальгетики и седативные средства, обычно в таблетированной форме.

Ушиб головного мозга

Диффузное аксональное повреждение головного мозга

Сдавление головного мозга

Диагностика

При поступлении пациента с черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Осмотр пострадавшего для выявления или исключения ссадин, кровоподтеков, деформаций суставов, изменений формы живота и грудной клетки, а также крово- и ликворотечений из ушей и носа, кровотечений из прямой кишки и уретры, специфического запаха изо рта.

- Полное рентгеновское исследование: череп в двух проекциях, шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, грудная клетка, кости таза, верхние и нижние конечности.

- УЗИ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства.

- Лабораторные исследования: общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и др.), уровень сахара в крови, электролиты. Эти исследования следует проводить ежедневно.

- ЭКГ (три стандартных и шесть грудных отведений).

- Анализ мочи и крови на содержание алкоголя. При необходимости — консультация токсиколога.

- Консультации нейрохирурга, хирурга и травматолога.

Компьютерная томография (КТ) является обязательным методом обследования при черепно-мозговой травме. Относительными противопоказаниями к ее проведению могут быть геморрагический или травматический шок, а также нестабильная гемодинамика. КТ позволяет определить патологический очаг, его расположение, количество и объем гипер- и гиподенсивных зон, степень смещения срединных структур головного мозга, а также состояние и степень повреждения головного мозга и черепа.

При подозрении на менингит необходимо провести люмбальную пункцию и динамическое исследование ликвора для контроля изменений воспалительного характера.

Неврологический осмотр пациента с черепно-мозговой травмой следует проводить каждые 4 часа. Для оценки степени нарушения сознания используется шкала комы Глазго (состояние речи, реакция на боль, способность открывать и закрывать глаза). Также определяются уровень очаговых, глазодвигательных, зрачковых и бульбарных расстройств.

Лечение черепно-мозговой травмы

Консервативная терапия

Пострадавшим с нарушением сознания 8 баллов и менее по шкале Глазго показана интубация трахеи для поддержания нормальной оксигенации. Угнетение сознания до уровня сопора или комы требует вспомогательной или контролируемой ИВЛ с подачей не менее 50% кислорода для оптимальной церебральной оксигенации.

Пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой (гематомы, отек мозга на КТ) нуждаются в мониторинге внутричерепного давления, которое должно быть ниже 20 мм рт.ст. Для этого применяются маннитол, гипервентиляция и иногда барбитураты.

Для профилактики септических осложнений используют эскалационную или деэскалационную антибактериальную терапию. При лечении посттравматических менингитов применяются современные противомикробные препараты, разрешенные для эндолюмбального введения, такие как ванкомицин.

Питание пациентов начинается не позже чем через три суток после ЧМТ. Объем питания увеличивается постепенно, и к концу первой недели он должен обеспечивать 100% калорическую потребность. Способ питания может быть энтеральным или парентеральным. Для купирования эпилептических приступов назначаются противосудорожные препараты с минимальным титрованием дозы (леветирацетам, вальпроаты).

Хирургическое лечение

Показанием к операции является эпидуральная гематома объемом свыше 30 см³. Наиболее эффективным методом для полной эвакуации гематомы является транскраниальное удаление. Острая субдуральная гематома толщиной более 10 мм также требует хирургического вмешательства. У пациентов в коме острая субдуральная гематома удаляется с помощью краниотомии, при этом костный лоскут может быть сохранен или удален. Эпидуральная гематома объемом более 25 см³ также подлежит обязательному хирургическому лечению.

Прогноз

Сотрясение головного мозга — это обратимая форма черепно-мозговой травмы. В более чем 90% случаев пациенты полностью восстанавливаются и возвращаются к трудовой деятельности. Однако у некоторых пострадавших после острого периода могут проявляться симптомы посткоммоционного синдрома, такие как нарушения когнитивных функций, настроения, физического состояния и поведения. Обычно эти симптомы исчезают или значительно уменьшаются через 5-12 месяцев после травмы.

Прогноз при тяжелой черепно-мозговой травме оценивают с помощью шкалы Глазго. Снижение общего количества баллов по этой шкале увеличивает вероятность неблагоприятного исхода. Возраст также существенно влияет на риск инвалидизации и летальности. Неблагоприятными факторами прогноза являются сочетание гипоксии и артериальной гипертензии.

Литература:

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury.

- Мирский, «Хирургия от древности до современности. Очерки истории.» (Москва, Наука, 2000, 798 с.).

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.