Асептический некроз головки бедренной кости — это омертвение участков костного мозга в головке бедра, вызванное нарушением кровоснабжения. Заболевание проявляется нарастающими болями, ограничением движений и нарушением функции тазобедренного сустава, что может привести к инвалидности. Диагностика основывается на жалобах пациента, данных объективного осмотра и результатах рентгенографии, КТ, МРТ и сцинтиграфии. Лечение включает медикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, ортопедические мероприятия и корригирующую остеотомию. При значительном разрушении головки проводится эндопротезирование.

Общие сведения

Асептический некроз головки бедра (АНГБК) у взрослых был впервые описан как самостоятельное заболевание в конце 30-х годов XX века. Некоторые исследователи пытались связать эту патологию с болезнью Пертеса у детей, но позже выяснили, что у детей некроз протекает более благоприятно. Заболевание чаще встречается в возрасте 25-40 лет и в половине случаев имеет двухсторонний характер. У 15% пациентов наблюдается аналогичное асептическое поражение других эпифизов длинных трубчатых костей, таких как головка плеча и мыщелки бедра. Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 8:1.

Причины

Асептический некроз головки бедра — полиэтиологическое заболевание. Разрушение бедренной кости происходит из-за локальной ишемии тканей, вызванной тромбозом на фоне нарушенного кровообращения, что может быть связано с сосудистой патологией или внешним сдавлением. Основные факторы, способствующие образованию тромба, включают:

- Интоксикации. По данным ученых, 65% случаев АНГБК связано с алкоголизмом и длительным приемом глюкокортикоидов и химиотерапевтических средств.

- Лучевые поражения: лучевая болезнь и лучевая терапия.

- Заболевания системы кроветворения.

- Сосудистая патология: атеросклероз.

- Заболевания соединительной ткани.

- Внутренние болезни: панкреатит, почечная и печеночная недостаточность, синдром Кушинга.

- Прочие причины: трансплантация органов, онкологические заболевания, декомпрессионная болезнь, аллергические реакции.

Доля идиопатического асептического некроза составляет от 15 до 20%.

Патогенез

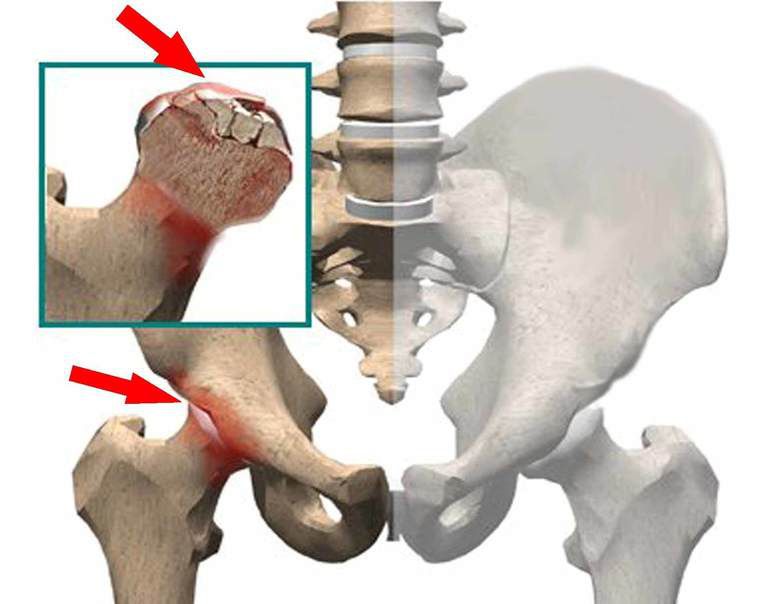

Пусковым механизмом асептического некроза является значительное ухудшение или полное прекращение локального кровообращения, что приводит к гибели участка костномозговой ткани. Вокруг зоны некроза образуется отек. Начинается процесс восстановления, но из-за продолжающихся нарушений кровотока, вызванных парезом или спазмом мелких сосудов, местными застойными явлениями и агрегацией клеток крови, репарация оказывается неэффективной.

Область омертвления не уменьшается, а распространяется на соседние участки. Из-за отека, асептического воспаления, расширения сосудов и венозного стаза повышается внутрикостное давление, что усугубляет нарушения. В процесс вовлекаются субхондральные отделы головки, формируется зона остеопороза, а затем — остеонекроза.

Снижение механической прочности кости приводит к импрессионным микропереломам, что, в свою очередь, уменьшает прочность костной ткани. Из-за нарушения питания и отсутствия адекватной опоры на костные структуры гиалиновый хрящ при асептическом некрозе быстро разрушается и замещается фиброзной тканью.

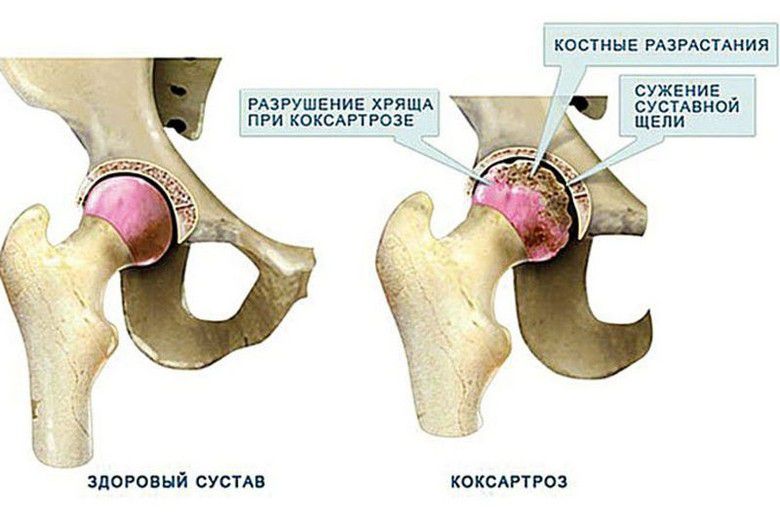

Дальнейшее течение болезни во многом зависит от локализации пораженного участка. При вовлечении верхненаружной зоны процесс обычно прогрессирует, завершаясь коллапсом головки и быстро развивающимся тяжелым коксартрозом. При некрозе медиальных участков с меньшей нагрузкой в некоторых случаях возможно спонтанное выздоровление.

Классификация

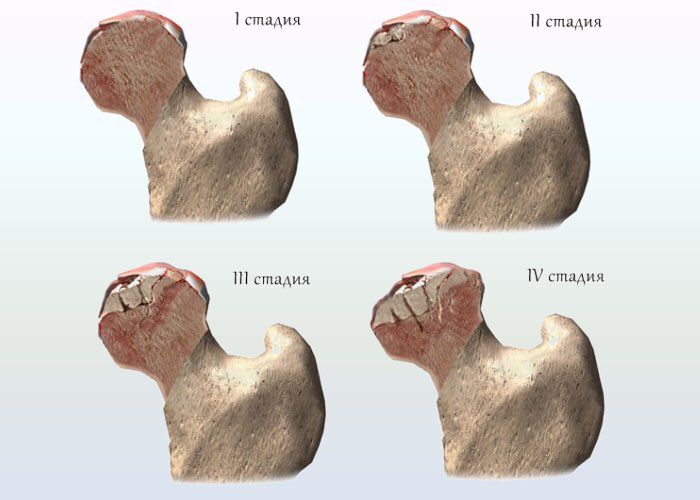

Наиболее рациональной с практической точки зрения является классификация некроза головки бедренной кости по стадиям развития патологии. Этот подход помогает уточнить прогноз, выбрать оптимальную тактику лечения и определить необходимость хирургического вмешательства. Асептическое омертвление кости — это динамический процесс, не имеющий четко определенного момента перехода между стадиями.

Специалисты в области травматологии и ортопедии разработали несколько систематизаций асептического некроза, включающих от 3 до 7 стадий. В России чаще всего используется классификация, предложенная С. А. Рейнбергом, основанная на рентгенологических особенностях:

- 1 стадия (дорентгеновская). Рентгенологические изменения отсутствуют. Может протекать бессимптомно или сопровождаться болями, атрофией мышц и ограничением движений. Гистологическое исследование показывает локальные некротические изменения в костном мозге и губчатом веществе.

- 2 стадия (импрессионных переломов). На рентгенограмме наблюдается гомогенное затемнение, отсутствие структурного рисунка в зоне поражения, локальные уплотнения и снижение высоты головки, расширение суставной щели. Обнаруживается множество микропереломов.

- 3 стадия (секвестрации). Головка становится более плоской, теряет нормальные контуры, суставная щель продолжает расширяться. На снимках видны отдельные фрагменты кости различного размера и формы, не имеющие нормальной структуры. Утолщается и укорочается шейка бедра.

- 4 стадия (репарации). Фрагментированность костного вещества исчезает. Головка бедренной кости принимает нормальные контуры, но ее структура еще не восстановлена. В костном веществе могут просматриваться кистовидные очаги просветления.

- 5 стадия (деформирующего артроза). Костная структура восстанавливается, но сохраняется деформация головки, возникшая на 2 и 3 стадиях. Головка плоская, расширенная и не совпадает по форме с суставной впадиной. На ее поверхности видны остеофиты, в кости выявляются кистозные полости, образовавшиеся на фоне дистрофических процессов.

Симптомы

Клиническая картина асептического некроза может развиваться постепенно или внезапно. Для двустороннего процесса характерно более быстрое прогрессирование симптомов по сравнению с односторонним. Первым проявлением являются боли в паху, реже — в бедре или пояснично-крестцовой области. Боли не сопровождаются отеком или повышением температуры.

Сначала болевой синдром возникает периодически, затем становится постоянным и усиливается. На третьей стадии возможны ночные боли. Иногда интенсивность болей настолько велика, что пациенты теряют способность опираться на ногу и ходить. После кратковременного усиления симптомы могут ослабевать, и больные возвращаются к привычным нагрузкам.

Нарушения движений ухудшаются в течение нескольких месяцев или лет. Сначала снижается объем ротации и ограничивается отведение. Затем уменьшается амплитуда движений при сгибании и разгибании бедра. По мере прогрессирования болезни наблюдаются атрофические изменения в бедренных и ягодичных мышцах. При осмотре отмечается уменьшение объема бедра и уплощение ягодицы. Общая продолжительность заболевания составляет 1,5-2 года.

Осложнения

Тяжесть остаточных явлений после репарации может значительно варьироваться. В результате возможна контрактура с вынужденным положением и укорочением конечности. При двухсторонних поражениях часто развиваются тяжелые коксартрозы, которые приводят к значительным нарушениям функции опоры и движений. Эти нарушения могут стать причиной инвалидности и требуют проведения крупных хирургических вмешательств.

Диагностика

При болях в тазобедренном суставе важно быстро обратиться к ортопеду-травматологу. Этот симптом может указывать на различные патологии, включая АНКБК. Врач назначает инструментальные исследования:

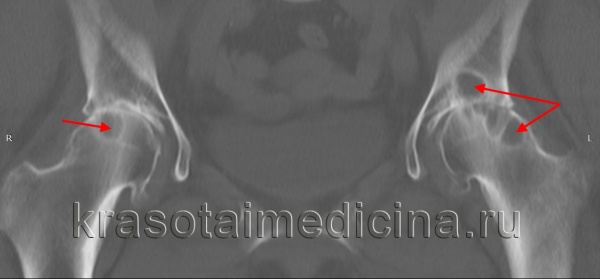

- Рентгенография тазобедренного сустава в 3 проекциях. Этот метод помогает определить наличие АНКБК и стадию заболевания. Однако на первой стадии рентгенологические признаки некроза головки бедра могут отсутствовать, что может привести к диагностической ошибке. Поэтому рекомендуется повторить рентген через полгода.

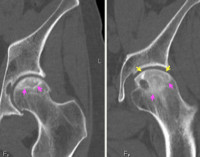

- КТ. Применяется для получения послойных изображений тазобедренного сустава и изучения особенностей кровотока.

- МРТ. Позволяет выявить малейшие изменения в состоянии сустава, особенно в гиалиновых хрящах и мягкотканевых структурах.

- Денситометрия. Этот метод измеряет плотность костной ткани и помогает выявить признаки остеопороза тазобедренного сустава.

Дополнительно могут назначаться биохимические анализы крови и мочи, с акцентом на уровень кальция, фосфора, магния, ДПИД, пиридонина и остеокальцина.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику асептического поражения головки проводят с деформирующим артрозом тазобедренного сустава, остеохондрозом, туберкулезным кокситом и посттравматической остеодистрофией. Для исключения остеохондроза используют рентгенографию позвоночника. При подозрении на туберкулез выполняют туберкулиновые пробы и рентгенографию органов грудной клетки.

Для различения асептического некроза, артроза и остеодистрофии иногда измеряют внутрикостное давление. При коксартрозе оно снижено, при остеодистрофии — незначительное или умеренное, а при некрозе — выраженное увеличение.

КТ тазобедренных суставов показывает множественные кистовидные участки остеонекроза в головке обеих бедренных костей и в подвздошной кости слева.

Лечение асептического некроза головки бедра

Лечение асептического некроза головки бедренной кости зависит от стадии процесса и степени патологических изменений. Оно может быть консервативным или оперативным, проводиться амбулаторно или в ортопедическом стационаре. Этиотропное воздействие направлено на исключение или снижение влияния факторов, вызвавших некротические изменения в головке бедра.

Ортопедический режим

При АНКБК важно строго следовать рекомендациям лечащего врача по режиму и образу жизни. В первую очередь следует отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Также необходимо избегать переохлаждения и перегрузки тазобедренного сустава, что включает отказ от подъема и переноса тяжелых предметов, силовых нагрузок и бега.

Пациентам с избыточным весом рекомендуется скорректировать питание для снижения веса.

Консервативное лечение

Применяются медикаментозная и немедикаментозная терапия. Лекарственные средства назначаются на длительные курсы. План лечения асептического некротического поражения включает:

- Нормализацию кровообращения. На ранних стадиях проводится патогенетическое лечение с назначением сосудистых средств на срок до 3 месяцев для устранения ишемии, восстановления реологических свойств крови и предотвращения микротромбообразования.

- Обезболивание. Для снятия болевого синдрома выполняются периартикулярные блокады, используются НПВС общего и местного действия.

- Восстановление костной ткани. Применяются препараты кальция в сочетании с медикаментами, содержащими этидроновую кислоту, в течение 8 месяцев.

Консервативную терапию дополняют короткими курсами хондропротекторов с интервалом 6-12 месяцев. На 3 и 4 стадии в сустав вводят стекловидное тело и кислород. Физиолечение включает лазеротерапию и КВЧ.

Хирургическое лечение

Медицинские вмешательства могут проводиться на ранних и отдаленных сроках. Ранние вмешательства направлены на минимизацию разрушения головки бедренной кости и предотвращение осложнений. В отдаленном периоде применяются методики для коррекции стойких нарушений.

- Вмешательства на головке бедра. Для предотвращения коллапса головки выполняется ранняя декомпрессия пораженной области. Наиболее эффективным методом считается туннелизация, которая включает удаление одного или двух участков цилиндрической формы диаметром до 10 мм с последующим замещением ауто- или аллотрансплантатом.

- Операции на нижележащих отделах. Корригирующая остеотомия в межвертельной зоне бедренной кости также проводится в раннем периоде заболевания для уменьшения нагрузки на пораженную зону.

- Восстановление функции конечности. При коллапсе головки требуется эндопротезирование сустава. Если установка эндопротеза противопоказана, показан артродез с фиксацией сустава в функционально выгодном положении.

Тактика послеоперационного ведения пациента зависит от сроков и вида вмешательства. После декомпрессии рекомендуется режим, соответствующий стадии заболевания. После эндопротезирования назначается ранняя активизация, включая ходьбу с костылями в течение 2 месяцев. После артродеза требуется иммобилизация на 3-4 месяца.

Прогноз

Прогноз при некротическом поражении головки бедренной кости зависит от объема, локализации и характера поражения — двустороннего или одностороннего. Наиболее неблагоприятный исход наблюдается при двустороннем некрозе верхнелатеральных участков головки. После завершения репарации часто возникают значительные нарушения движений в суставе, ухудшается опорная функция, что может привести к инвалидизации.

При одностороннем асептическом некрозе внутренней зоны остаточные явления менее выражены, и трудоспособность чаще сохраняется. После эндопротезирования объем движений и опорность конечности восстанавливаются. Однако после артродеза наблюдается стойкая нетрудоспособность, движения в суставе отсутствуют.

Профилактика

К мерам первичной профилактики относятся исключение или минимизация воздействия провоцирующих факторов. Необходимо отказаться от алкоголя и контролировать продолжительность приема глюкокортикоидов. Важно предотвращать травмы тазобедренного сустава и своевременно лечить заболевания, способствующие развитию некроза.

Профилактика негативных последствий включает продуманный режим двигательной активности в зависимости от стадии болезни и своевременную декомпрессию для предотвращения коллапса головки бедра. Чтобы избежать инвалидизирующих осложнений, пациентам следует соблюдать рекомендации врача по использованию специальных средств и не перегружать больную конечность.

Одним из серьезных осложнений патологий тазобедренного сустава, связанных с нарушением кровообращения в головке бедренной кости, является асептический некроз. Это состояние часто приводит к необходимости эндопротезирования тазобедренного сустава. В противном случае оно может привести к инвалидности, особенно у людей трудоспособного возраста. Поэтому важно своевременно выявлять асептический некроз головки бедра и немедленно начинать лечение. Наиболее эффективным методом борьбы с заболеванием является хирургическое вмешательство.

Что такое асептический некроз головки бедренной кости

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) — это тяжелое хроническое заболевание, приводящее к разрушению костной ткани головки бедра и ограничению подвижности тазобедренного сустава. Термин «асептический некроз» указывает на отмирание костной ткани без инфицирования патогенными микроорганизмами.

По медицинской статистике, АНГБК встречается у 1,2-4,7% пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, причем у мужчин молодого и среднего возраста он встречается в 8 раз чаще.

Головка бедренной кости — это шарообразный конец самой длинной и крупной трубчатой кости организма. Она соединяется с бедренной костью через тонкую шейку, которая является наиболее уязвимым местом. Поверхность головки покрыта гладким гиалиновым хрящом, который примыкает к вертлужной впадине тазовой кости, также покрытой хрящевой тканью.

Головка бедренной кости и вертлужная впадина образуют тазобедренный сустав. Между их хрящевыми поверхностями остается небольшая суставная щель. Сустав окружен мягкими тканями, формирующими суставную капсулу, внутренняя поверхность которой называется синовиальной оболочкой. Она производит синовиальную жидкость, обеспечивающую гладкость скольжения головки бедра в вертлужной впадине. Головка бедренной кости имеет слабое кровоснабжение, что делает ее подверженной дегенеративно-дистрофическим изменениям.

Механизм развития АНГБК до конца не ясен, но существует две теории. Первая предполагает, что заболевание возникает из-за травмы, нарушающей целостность кости. Вторая теория связывает разрушение костной ткани с нарушением микроциркуляции и ишемией, что приводит к подавлению активности клеток, образующих костную ткань, при сохранении скорости естественного разрушения.

Оба фактора — травма и ишемия — могут действовать одновременно, что приводит к гибели головки бедра, как частично, так и полностью.

АНГБК может быть односторонним или двусторонним.

Причины развития

Существует множество факторов, способствующих развитию АНГБК:

- вывихи тазобедренного сустава, переломы шейки бедра и головки, а также хирургические вмешательства;

- длительный прием кортикостероидов, особенно в таблетках;

- злоупотребление алкоголем, приводящее к метаболическим нарушениям;

- продолжительный прием обезболивающих и НПВС;

- аутоиммунные заболевания, такие как склеродермия, геморрагический васкулит и системная красная волчанка;

- кессонная болезнь, характерная для водолазов и шахтеров, работающих в условиях быстрого понижения давления;

- лучевая болезнь или лучевая терапия для лечения злокачественных опухолей;

- синдром конского хвоста, вызванный ущемлением спинномозговых корешков на уровне пояснично-крестцовых позвонков.

Тем не менее, у 30% больных причина развития АНГБК остается неясной.

Стадии асептического некроза головки бедренной кости

Заболевание проходит через 5 стадий, каждая из которых характеризуется изменениями в состоянии головки бедра и проявляется типичными симптомами. Средняя продолжительность каждой стадии варьируется, и переход между ними условен. В некоторых случаях заболевание развивается так быстро, что от первых симптомов до почти полной утраты способности передвигаться проходит очень мало времени.

Поэтому длительность каждой стадии индивидуальна, и прогнозировать течение болезни сложно. Она зависит от своевременности лечения, образа жизни пациента, наличия сопутствующих заболеваний и внешних факторов.

1 стадия

Патологические изменения в костной ткани головки бедра только начинают развиваться, поэтому ее форма остается нормальной. Это сопровождается болью, которая изначально возникает только после физической нагрузки или изменения погоды, но со временем становится постоянной. Иногда острая боль, лишающая человека возможности нормально сидеть и ходить, появляется внезапно. Хотя со временем боли могут уменьшаться, они могут вновь обостряться после нагрузок.

На первой стадии заболевания боли ощущаются в области тазобедренного сустава, но могут отдавать в пах, поясницу, ягодицы и колени. При этом подвижность не нарушается.

В редких случаях асептический некроз головки бедра начинается с болей в пояснице, что может быть ошибочно воспринято как признак межпозвоночной грыжи или другого заболевания позвоночника.

Продолжительность первой стадии АНГБК составляет около 6 месяцев.

2 стадия

Головка бедренной кости — это губчатая кость. При ее разрушении костная ткань деформируется и сжимается, что вызывает постоянную и сильную боль. Она не проходит даже в состоянии покоя, что приводит к проблемам со сном и затруднениям в передвижении, так как физические нагрузки усиливают болевой синдром.

При сдавленном или импрессионном переломе головки бедренной кости, что указывает на переход заболевания во 2-ю стадию, мышцы начинают атрофироваться. Это особенно заметно при одностороннем процессе, когда бедро и ягодица уменьшаются в размерах.

Также возникают ограничения при выполнении круговых движений ногой. Попытки отвести ногу в сторону или сделать вращательное движение приводят к резкому усилению боли.

Продолжительность 2 стадии составляет около полугода.

3 стадия

В области поражения головки бедра костная ткань постепенно рассасывается. Образующийся дефект заполняется соединительной тканью, в результате чего головка становится более плоской. Это приводит к утолщению и укорочению шейки бедра, что уменьшает длину больной ноги и вызывает изменения в походке, хромоту. Укорочение ноги можно заметить, когда пациент лежит на спине или животе с сведенными пятками.

В 10% случаев наблюдается увеличение длины ноги, что ухудшает прогноз заболевания.

Для 3-й стадии АНГБК характерны постоянные боли, которые усиливаются после любых физических нагрузок, даже незначительных. В отличие от 2-й стадии, боли уменьшаются в покое.

Из-за изменений и болей пациентам сложно ходить. Им трудно подтянуть ногу к груди. Атрофируются не только мышцы ягодиц и бедра, но и мышцы голени. Поэтому без трости или другой поддержки больные практически не могут передвигаться.

3-я стадия длится 1,5-2,5 года.

4 стадия

Проросшая в головку бедра соединительная ткань начинает превращаться в костную, но это не восстанавливает губчатую структуру кости. В результате образуются кистозные полости и другие изменения в структуре головки бедра, которая остается уплощенной. Также деформируется вертлужная впадина, что приводит к ее уплощению и резкому ограничению подвижности тазобедренного сустава.

Это сопровождается сильными постоянными болями, которые ощущаются не только в тазобедренном суставе, но и в пояснице, и не исчезают даже в состоянии покоя. Наблюдается выраженное уменьшение мышц нижней конечности. Больные не могут выполнять вращательные движения ногой, а амплитуда движений вперед и назад резко снижается. В результате они теряют способность самостоятельно передвигаться.

Четвертая стадия заболевания длится от 6 месяцев и завершается развитием тяжелого вторичного артроза тазобедренного сустава (коксартроза), что считается пятой стадией асептического некроза головки бедренной кости.

Таким образом, заболевание значительно снижает качество жизни и может привести к инвалидности, лишая человека способности к труду и самообслуживанию. Поэтому важно как можно раньше диагностировать заболевание и принять меры для остановки патологических изменений.

Лечение асептического некроза головки бедренной кости

Основным методом лечения АНКБК является хирургическое вмешательство. Однако при ранней диагностике заболевания возможно отложить операцию или избежать ее. В таких случаях назначается комплексная консервативная терапия, включающая:

- медикаментозное лечение;

- ортопедический режим;

- лечебную физкультуру (ЛФК);

- физиотерапию.

Ортопед разрабатывает индивидуальную тактику лечения, учитывая состояние тазобедренного сустава, возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний. При установлении причины АНКБК назначается лечение для ее устранения.

В некоторых случаях для улучшения состояния пациентов проводится декомпрессионная туннелизация. Это хирургическая процедура, при которой в головке и бедренной кости создаются «туннели». Это снижает внутрикостное давление и уменьшает болевые ощущения.

Медикаментозная терапия

Для каждого пациента комплекс лекарственных средств подбирается индивидуально. При асептическом некрозе головки бедренной кости обычно назначаются:

- Лекарственные средства, улучшающие кровообращение — применяются длительно, в течение 2-3 месяцев или более, с возможным повторением курса.

- Бифосфонаты — препараты, способствующие восстановлению костей и предотвращающие потерю кальция. Курс лечения может длиться от 8 месяцев.

- Препараты кальция — восполняют нехватку кальция в организме. Курс составляет 3 месяца и проводится 2-3 раза в год.

- Витамин D и его предшественники — повышают всасывание кальция. Необходим регулярный контроль уровня кальция и фосфора в крови.

- Хондропротекторы — предотвращают деформацию гиалинового хряща. Могут вводиться в сустав, применяться внутримышечно или в форме капсул и порошков. Лечение длится не менее 3 месяцев.

- Витамины группы В — ускоряют восстановление костной ткани и улучшают нервную проводимость, что важно при синдроме конского хвоста. Применяются курсами по 20-30 дней.

- НПВС — уменьшают боль и обладают противовоспалительным действием. Используются по мере необходимости.

- Миорелаксанты — снимают мышечные спазмы, что улучшает микроциркуляцию. Спазмы могут возникать в ответ на сильные боли.

- Антиагреганты — разжижают кровь и снижают риск тромбообразования.

Также может назначаться комплекс препаратов, воздействующих на причину асептического некроза головки бедренной кости.

На 3-4 стадии АНКБК могут применяться плазмолифтинг или PRP-терапия. Этот метод включает инъекции богатой тромбоцитами плазмы из крови пациента. Хотя он недавно вошел в медицинскую практику, уже демонстрирует хорошие результаты. Тромбоциты ускоряют процессы заживления и усиливают синтез хрящевой и костной ткани.

ЛФК

Наиболее спорным вопросом в лечении асептического некроза головки бедренной кости является лечебная физкультура (ЛФК). На начальных этапах терапии важно разгрузить тазобедренный сустав, что достигается соблюдением постельного режима и использованием вспомогательных средств передвижения. Однако длительная разгрузка может негативно сказаться на состоянии мышц и вызвать стойкие боли. Поэтому важно совместно с лечащим врачом определить момент, когда следует переходить от щадящего режима к увеличению нагрузки на сустав.

После этого рекомендуется начинать ходить, не отказываясь от трости. В дальнейшем можно добавлять подъем по ступенькам и выполнение специальных упражнений, которые врач подбирает индивидуально.

Физиотерапия

Для повышения эффективности лечения и улучшения кровообращения в пораженной области назначаются курсы физиотерапевтических процедур. Чаще всего применяются:

- Гипербарическая оксигенация. Процедуры проводятся в барокамере, где обогащенный кислородом воздух воздействует на ткани под повышенным атмосферным давлением. Это улучшает кислородное питание пораженной области.

- Ударно-волновая терапия. Метод основан на воздействии звуковых волн на тазобедренный сустав, что улучшает кровообращение и помогает удалить кристаллы кальция, мешающие восстановлению головки бедра.

- Миостимуляция. Процедуры включают воздействие слабыми электрическими разрядами на мягкие ткани бедра, что предотвращает атрофию мышц и устраняет спазмы.

Операция при асептическом некрозе тазобедренного сустава

По достижении 3 или 4 стадии асептического некроза головки бедра (АНКБК), когда наблюдаются признаки разрушения, показано хирургическое вмешательство. Ранее использовались различные методики, но до внедрения эндопротезирования они давали лишь краткосрочный эффект или приводили к полной неподвижности. В настоящее время эндопротезирование является золотым стандартом лечения АНКБК 3-4 степени.

Этот метод включает замену головки бедренной кости, а при поражении вертлужной впадины — ее протезирование. Эндопротезы точно повторяют форму естественных компонентов сустава, что позволяет устранить боли и восстановить нормальный объем движений. Они изготавливаются из биосовместимых и прочных материалов, не вызывающих аллергических реакций.

Операция проводится под эпидуральной анестезией или общим наркозом. Уже на следующий день после вмешательства пациент может вставать и сидеть. Назначается лечебная физкультура, которая является обязательной частью реабилитации. Восстановление после эндопротезирования занимает около 3 месяцев, после чего пациент возвращается к полноценной жизни.

Таким образом, АНКБК — серьезное заболевание, которое трудно выявить на ранних стадиях. Однако именно в этот период возможно лечение без операции. Если же упущено время или консервативные методы не помогли, не стоит отчаиваться. Современная медицина предлагает методы, позволяющие сохранить подвижность тазобедренного сустава и избежать инвалидности.

Литература:

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И. И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).