Внутримозговая гематома (ВМГ) — это скопление крови в ограниченном участке мозга, возникающее из-за разрыва церебрального сосуда. Это состояние может быть вызвано травмированием или слабостью внутримозговых артерий и вен, которые начинают кровоточить в внутричерепное пространство. Полость ВМГ может содержать как жидкую, так и свернувшуюся кровь, а также кровянистую субстанцию с примесью размозженных тканей мозга.

Церебральные гематомы могут быть единичными или множественными, односторонними или двусторонними, а также острыми, подострыми и хроническими. Хроническая форма развивается через 21 день после геморрагии. Основными триггерами являются артериальная гипертония и атеросклероз (70-80% случаев), а также аневризмы, сосудистые мальформации и механические повреждения, вызванные черепно-мозговой травмой.

Внутримозговые гематомы представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни пациента. Ткани мозга в области гематомы подвергаются сдавливанию, дислокации, отеку и некрозу. Без адекватного лечения это может привести к значительным морфологическим и функциональным повреждениям мозга, часто необратимым. Риски инвалидности и смертности при ВМГ высоки: до 70% выживших пациентов становятся инвалидами, а вероятность летального исхода составляет 25-50%.

Классификация внутримозговых гематом

Внутримозговые гематомы (ВМГ) в нейрохирургии и неврологии классифицируются по расположению и объему. По расположению выделяют следующие виды ВМГ:

- Медиальные (10%) — находятся внутри от внутренней капсулы, в зоне таламуса и гипоталамуса, могут распространяться в средний мозг и желудочки головного мозга.

- Латеральные (50-55%) — расположены снаружи от внутренней капсулы, преимущественно в области скорлупы, иногда достигают семиовальных центров и островковой доли.

- Лобарные (15%) — находятся под корой больших полушарий в субкортикальном белом веществе, обычно в пределах одной доли (затылочной, височной, лобной или теменной).

- Мозжечковые (10%) — располагаются в правой или левой гемисфере мозжечка или в червеобразной структуре. При поражении червя может произойти прорыв гематомы с попаданием содержимого в 4-й желудочек, что приводит к окклюзионной гидроцефалии.

- Внутристволовые (6-9%) — образуются в стволе головного мозга, чаще всего поражают структуры варолиева моста по типу геморрагического пропитывания.

- Смешанные — охватывают несколько анатомических структур (например, подкорковое белое вещество, базальные узлы и таламус) или сочетаются с субдуральными гематомами.

Размер гематомы является важным диагностическим показателем, определяющим лечебный алгоритм. По объему различают:

- Малые — менее 40 см³;

- Средние — 40-60 см³;

- Большие — 60-80 см³;

- Гигантские — более 80 см³.

Вторичные осложнения, такие как компрессия, деформация, отек и смещение мозга, могут возникать при кровяных сгустках как крупных, так и средних размеров. В некоторых случаях, особенно при сопутствующем ушибе мозга, для создания масс-эффекта может быть достаточно геморрагического компонента объемом 30 см³.

Клинические признаки при ВМГ

Клиническая картина внутримозговых гематом начинается с внезапного приступа, характерного для кровоизлияния в мозг. Обычно ему предшествует высокое артериальное давление или травма головы. В остром периоде наблюдаются следующие симптомы:

- резкая, интенсивная головная боль;

- головокружение, потеря сознания;

- тошнота, рвота;

- тяжелое хриплое дыхание;

- нарушение частоты сердечных сокращений;

- гемипарез на противоположной стороне от гематомы, который может перейти в гемиплегию (чаще затрагивает ногу, руку, лицевую мускулатуру);

- коматозное состояние.

Выраженность симптомов зависит от размера и локализации гематомы. С течением времени наблюдается прогрессирование неврологического дефицита, включая двигательные, чувствительные, речевые и мыслительные расстройства. У пациентов с внутримозговыми гематомами часто возникают судороги, ригидность мышц затылка и шеи, нарушения координации и различные степени оглушения сознания. Также могут наблюдаться зрительные расстройства (мидриаз, выпадение полей зрения, односторонняя гемианопсия, птоз), брадикардия, проблемы с памятью и психические отклонения.

Для точного объяснения симптомов необходима качественная инструментальная диагностика мозга с использованием методов церебральной визуализации. Без полноценного обследования невозможно установить окончательный диагноз, определить его тяжесть и локализацию, выбрать метод лечения и оценить прогноз.

Диагностика гематомы в структурах мозга

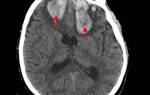

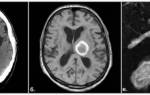

В диагностике нейровизуализация играет ключевую роль. Первоначально для исследования головного мозга назначают компьютерную томографию (КТ). Этот доступный метод позволяет быстро выявить наличие крови в веществе головного мозга, а также определить расположение и объем сгустка. Информативность КТ достигает максимума через 2-3 недели после появления гематомы (максимум 5 недель). В этот период участок внутримозговой гематомы (ВМГ) имеет повышенную плотность, что облегчает диагностику, и можно ограничиться одной КТ.

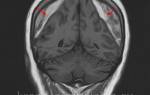

С течением времени (в среднем через 14-21 день) плотность геморрагической массы уменьшается, она становится изоплотной, то есть приближается к плотности нормальных мозговых тканей. В этот период и позже качественную информацию о внутримозговой гематоме и состоянии мозга может предоставить магнитно-резонансная томография (МРТ).

Также часто рекомендуется ангиография головного мозга. Хотя этот метод не подходит для верификации ВМГ, он позволяет оценить интенсивность и распространение ангиоспазма, а также исключить или подтвердить наличие сосудистой мальформации или артериальной аневризмы, связанных с развитием ВМГ.

Методы лечения внутримозговой гематомы

Для лечения мозговых гематом применяются консервативная терапия и нейрохирургическая операция. Консервативное лечение рекомендуется в следующих случаях:

- размеры гематомы незначительные (≤ 40 куб. см.), без выраженных симптомов и клинических признаков вклинения или дислокации;

- пациент старше 75 лет;

- высокая вероятность неблагоприятного исхода при хирургии (например, масштабная геморрагия в доминантном полушарии или обширное неврологическое поражение);

- тяжелые нарушения свертываемости крови, сепсис;

- декомпенсированный сахарный диабет, неуправляемая гипертензия.

Консервативное лечение проводят опытные врачи-неврологи и нейрореаниматологи. Лечебный план разрабатывается индивидуально и может включать противоишемическую и гипотензивную терапию, осмодиуретики для уменьшения отека мозга, а также гемостатики и нейропротекторы.

Хирургические способы для удаления ВМГ

Оперативное вмешательство показано в большинстве случаев с целью спасения жизни и нормализации неврологического статуса. Операция оправдана при следующих состояниях:

- гематомы любых размеров с выраженным масс-эффектом, водянкой мозга, дислокацией серединных структур более чем на 5 мм;

- лобарные и латеральные ВМГ объемом 50 см³ и более;

- медиальные образования от 20 см³ и выше;

- гематомы мозжечка ≥ 15 см³;

- прогрессивное ухудшение состояния пациента (исключение — кома 2-3 ст.);

- молодой возраст пациента;

- выраженная внутричерепная гипертензия при невозможности консервативной коррекции ВЧД.

Варианты хирургического лечения включают транскраниальную операцию с прямой ревизией под контролем микроскопа (стандартная методика), стереотаксическую аспирацию и эндоскопическое удаление гематомы.

-

Транскраниальное удаление. Операция включает прямую краниотомию (чаще расширенную) в проекции очага. Затем выполняется энцефалотомия в области прилежания ВМГ к коре головного мозга. Удаление патологического образования осуществляется методом аспирации с промывкой полости физиологическим раствором. Сгущенные элементы извлекаются специальным пинцетом. Гемостаз достигается биполярной коагуляцией сосудов и применением антигеморрагических средств. Устанавливается дренаж. Хирургический сеанс длится около 3 часов под общей анестезией. Прямая краниотомия чаще применяется при лобарных и мозжечковых ВМГ.

-

Стереотаксическая процедура. Стереотаксическая аспирация — малоинвазивная методика. Однако после такого лечения чаще возникают рецидивы гематом, чем после краниотомии, из-за невозможности тщательного гемостаза. Основной вид анестезии — нейролептанальгезия. Вмешательство проводится при медиальных и смешанных гематомах. Голову пациента фиксируют в стереотаксической раме. В черепе создается небольшое фрезевое отверстие, через которое вводится тонкая канюля (диаметр около 5 мм). Патологическое содержимое эвакуируется с помощью электроаспираторов. Интраоперационный контроль осуществляется с использованием навигационных систем и рентгенологического оборудования. Длительность сеанса — 1-3 часа.

-

Эндоскопическая операция. Это минимально инвазивная методика, предполагающая извлечение крови из тканей мозга под контролем эндоскопа. Обычно используется интубационный наркоз. Доступ осуществляется с помощью трефина для создания небольшого трепанационного отверстия. В отверстие помещается жесткая эндоскопическая трубка с видеосистемой, передающей изображение на экран. Эндоскоп осторожно подводят к области гематомы, затем производится отсасывание и промывание полости. Гемостаз выполняется эндоскопическим путем с использованием монополярной коагуляции и лазерного облучения. Продолжительность процедуры — 45-90 минут.

Стоимость прямой краниотомии в российских клиниках составляет от 60 тыс. рублей, стереотаксической операции — 40-60 тыс. рублей, эндоскопического удаления гематомы — от 50 до 62 тыс. рублей.

После операции назначается курс реабилитации, включающий профилактику возможных осложнений (инфекций, тромбоза, пневмонии и т. д.). В большинстве случаев рекомендуется профилактическая терапия для предотвращения эпиприступов.

В среднем на восстановление взрослого пациента после удаления внутричерепной гематомы уходит около 6 месяцев. Функции могут восстановиться полностью, но гарантии нет, так как это зависит от исходного состояния пациента, возраста и характера гематомы. У детей реабилитация проходит быстрее и чаще заканчивается полным восстановлением.

Где лечат лучше всего

Внутримозговые гематомы представляют собой серьезную проблему с высоким риском смертности и полной утраты трудоспособности. Пациенты с таким диагнозом должны получать лечение в медицинских учреждениях мирового уровня. В Чехии работают одни из лучших нейрохирургов Европы.

Центральный военный госпиталь в Праге.

Чешские клиники применяют передовые методы диагностики и современные технологии для безопасного лечения поражений центральной нервной системы. Кроме того, в Чехии обеспечивают качественную реабилитацию пациентов после операций на головном мозге.

Чешская нейрохирургия предлагает высокое качество услуг по доступным ценам. Лечение внутримозговых гематом в Чехии стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Израиле и Германии.

Медиальные малые инсультные гематомы

Дефиниция. Медиальная малая инсультная гематома (МИГ) головного мозга — это гематома объемом менее 40 см³, расположенная медиальнее внутренней капсулы, в таламусе (таламическая гематома) с возможным распространением на средний мозг (таламо-мезенцефальная гематома).

Патогенез. Патогенез геморрагического инсульта (ГИ) показывает, что при больших гематомах тяжесть заболевания определяется компрессией мозга, окклюзионной гидроцефалией и вклинением. При МИГ важна распространенность перифокальной и вторичной ишемии, вызванной активированными тромбоцитами, ухудшающими микроциркуляцию и церебральную перфузию. Ишемически-гипоксический каскад связан с нарушением окислительного фосфорилирования и выбросом цитокинов, что приводит к повреждению мембран лизосом и выходу аутолитических ферментов в межклеточное пространство, способствуя прогрессированию вторичной ишемии и сосудистого спазма.

Клиника. Медиальные МИГ проявляются внезапно, достигая максимума за несколько секунд. Симптомы включают контралатеральную гемианопсию, гемипарез, гемианестезию и «таламическую руку» — сгибание в лучезапястном и пястнофаланговом суставах при разгибании в межфаланговых. На стороне поражения может возникать хорео-атетоидный гиперкинез. Позже часто появляются таламические боли (синдром Дежерина — Русси). Кровоизлияния в зрительный бугор могут сопровождаться прорывом крови в III желудочек, особенно при массивных гематомах.

Диагностика. Сразу после госпитализации выполняют спиральную КТ (или МРТ) головного мозга для определения характера инсульта и анатомических особенностей кровоизлияния. При КТ (МРТ) необходимо определить наличие и расположение патологических очагов, объем каждого очага (гипо- и гиперденсивной части), положение срединных структур мозга и степень их смещения, состояние ликворо-содержащей системы, цистерн, борозд и щелей мозга.

Объем кровоизлияния определяют с помощью программы томографа или по формуле АВС/2, где А — наибольший диаметр, В — перпендикулярный диаметр, С — количество срезов, умноженное на толщину среза. Для пациентов, которым планируется нейронавигация во время операции, производят сканирование в соответствующем режиме.

Церебральную ангиографию (КТ- или МР-ангиографию) проводят при подозрении на сосудистую мальформацию или аневризму, особенно у пациентов младше 45 лет и при нетипичном расположении гематомы.

Лечение. Достижения нейронавигации позволяют выполнять доступ к небольшим гематомам, включая таламические. Навигационные установки, совмещенные с КТ, помогают соотносить данные с ориентирами на голове пациента в реальном времени и осуществлять пункцию гематомы (стереотаксический метод) из безопасного доступа.

Хирургическое вмешательство целесообразно при объеме гематомы более 10 см³ (более 5 см³ для таламо-мезенцефальной гематомы) и наличии грубого неврологического дефицита. При объеме менее 10 см³ преимущества хирургического лечения не доказаны.

Для уменьшения травматизации мозга во время операции разработан специальный доступ, позволяющий избежать повреждения функционально важных проводящих путей и базальных ядер. Методика включает нейроэндоскопическое пункционное удаление и дренирование медиальной гематомы через боковой желудочек.

Первый способ применяется при прорыве крови в желудочки: нейроэндоскоп вводится на троакаре с аспирацией и отмыванием внутрижелудочкового кровоизлияния. После удаления ВЖК производится пункция инсульт-гематомы, а жидкая часть аспирируется через дренажную трубку. Оставляют дренаж для локального фибринолиза остаточной крови с использованием стрептокиназы.

Второй способ используется при отсутствии прорыва: тонкий нейроэндоскоп вводится через фрезевое отверстие, производится пункция гематомы под эндовидеонаблюдением, затем аспирируется кровь через дренажную трубку. Дренаж также используется для локального фибринолиза.

Подробнее о локальном фибринолизе можно прочитать в статье «Локальный фибринолиз нетравматических внутримозговых и внутрижелудочковых кровоизлияний» Ю.В. Пилипенко и др. (журнал «Вопросы нейрохирургии» №6, 2012).

Литература:

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штутгарт, 1958).

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- https://msk-artusmed.ru/mozg/vnutrimozgovye-gematomy/.

- https://laesus-de-liro.livejournal.com/243172.html.

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).