Субдуральная гематома — это скопление крови между твердой и арахноидальной оболочками мозга, чаще всего возникающее в результате травмы. Симптомы включают нарушения сознания и психики, головные боли, рвоту и очаговые неврологические дефициты, такие как мидриаз, гемипарез и экстрапирамидные расстройства. Для диагностики важны данные КТ или МРТ. В легких случаях достаточно консервативного лечения (антифибринолитическое, противоотечное, симптоматическое), однако чаще требуется хирургическое удаление гематомы.

Общие сведения

Субдуральная гематома — это локальное скопление крови между твердой и паутинной (арахноидальной) оболочками мозга. Она составляет около 40% всех внутричерепных кровоизлияний, включая эпидуральные и внутримозговые гематомы, а также желудочковые и субарахноидальные кровоизлияния. В большинстве случаев субдуральная гематома возникает в результате черепно-мозговой травмы, и ее частота при тяжелых ЧМТ достигает 22%. Гематомы могут развиваться в любом возрасте, но чаще встречаются у людей старше 40 лет. Соотношение мужчин и женщин среди пациентов составляет 3:1.

Субдуральные гематомы классифицируют на острые (в первые 3 дня после травмы), подострые (от 3 дней до 2 недель) и хронические (позже 2 недель). Согласно МКБ-10, выделяют травматическое и нетравматическое субдуральное кровоизлияние с наличием или отсутствием проникающей раны черепа. В клинической практике субдуральная гематома является важной темой для специалистов в области травматологии, нейрохирургии и неврологии.

Причины

Субдуральная гематома чаще всего возникает из-за разрыва интракраниальных вен при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Реже она связана с сосудистыми патологиями, такими как артерио-венозные мальформации, аневризмы, гипертоническая болезнь, системный васкулит и нарушениями свертываемости крови, включая коагулопатии и антикоагулянтную терапию. В отличие от эпидуральной гематомы, субдуральная может образовываться с обеих сторон.

Гомолатеральная субдуральная гематома формируется на стороне травмы при малоподвижной голове и небольшом контакте с травмирующим предметом. Она может возникнуть даже без прямого удара, например, при резкой остановке или изменении направления движения, что приводит к смещению полушарий мозга и разрыву вен.

Контрлатеральная субдуральная гематома образуется при ударе черепа о неподвижный объект или при воздействии на неподвижную голову травмирующего предмета с большой площадью контакта. Она часто связана с разрывом вен, впадающих в сагиттальный венозный синус. В редких случаях гематомы возникают из-за травмирования вен и артерий коры мозга при разрыве твердой оболочки. На практике часто наблюдаются двусторонние субдуральные гематомы из-за сочетания нескольких механизмов травмы.

Острая субдуральная гематома возникает при тяжелой ЧМТ, тогда как подострая и хроническая — при легких формах. Хроническая гематома окружена капсулой, которая формируется через неделю после травмы благодаря активации фибробластов твердой оболочки мозга. Ее клинические проявления связаны с увеличением объема.

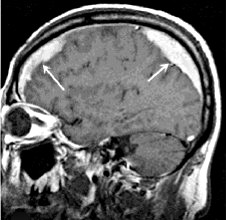

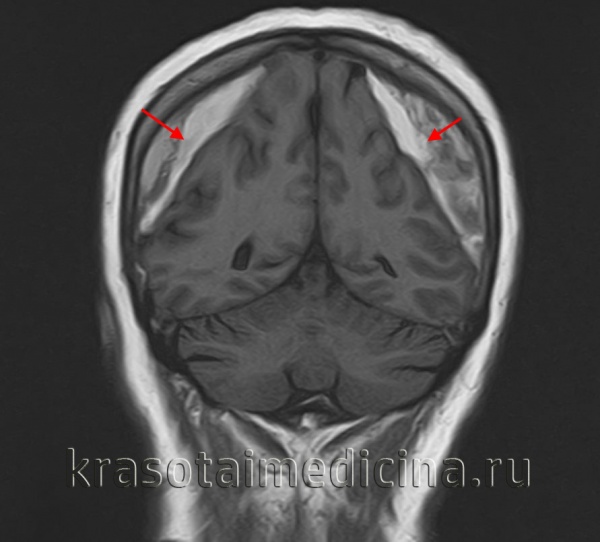

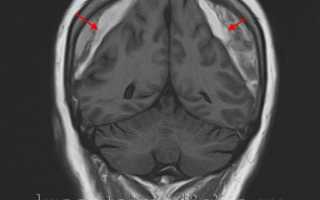

МРТ головного мозга. Массивная двухсторонняя хроническая субдуральная гематома.

Симптомы

Общемозговые симптомы

Среди общемозговых проявлений выделяются расстройства сознания, нарушения психики, головная боль и рвота. В классическом варианте наблюдается трёхфазность нарушений сознания: утрата сознания после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), временное восстановление, называемое светлым промежутком, и повторная утрата сознания. Однако классическая клиника встречается редко. При сочетании субдурального кровоизлияния с ушибом головного мозга светлый промежуток может отсутствовать, а в других случаях он бывает стертым.

Длительность светлого промежутка варьируется: при острой гематоме — от нескольких минут до часов, при подострой — до нескольких суток, при хронической — до нескольких недель или месяцев, иногда даже лет. Завершение длительного светлого промежутка хронической гематомы может быть спровоцировано перепадами артериального давления, повторной травмой и другими факторами.

Среди нарушений сознания преобладают дезинтеграционные проявления: сумеречное состояние, делирий, аменция и онейроид. Возможны расстройства памяти, корсаковский синдром и «лобная» психика (эйфория, отсутствие критики, нелепое поведение). Часто наблюдается психомоторное возбуждение, а в некоторых случаях — генерализованные эпиприступы.

Пациенты, если возможно установить контакт, жалуются на головную боль, дискомфорт при движении глаз, головокружение, иррадиацию боли в затылок и глаза, а также гиперчувствительность к свету. Многие указывают на усиление головной боли после рвоты. Отмечается ретроградная амнезия. При хронических гематомах возможно снижение зрения. Острые субдуральные гематомы, вызывающие компрессию мозга и масс-эффект, сопровождаются признаками поражения мозгового ствола: артериальной гипотонией или гипертензией, дыхательными нарушениями, а также генерализованными расстройствами тонуса мышц и рефлексов.

Очаговые симптомы

Наиболее важным симптомом является мидриаз (расширение зрачка). В 60% случаев острая субдуральная гематома проявляется мидриазом на стороне ее локализации. Мидриаз противоположного зрачка возникает при сочетании гематомы с ушибом в другом полушарии. Мидриаз с отсутствием или снижением реакции на свет характерен для острых гематом, тогда как сохранная реакция на свет наблюдается при подострых и хронических. Мидриаз может сочетаться с птозом и глазодвигательными нарушениями.

Среди очаговых симптомов выделяются центральный гемипарез и недостаточность VII пары (лицевого нерва). Нарушения речи возникают, если субдуральная гематома расположена в оболочках доминантного полушария. Сенсорные расстройства встречаются реже пирамидных нарушений и затрагивают как поверхностные, так и глубокие виды чувствительности. В некоторых случаях наблюдается экстрапирамидный симптомокомплекс, проявляющийся пластическим тонусом мышц, оральными автоматизмами и хватательным рефлексом.

Диагностика

Вариабельность клинической картины затрудняет распознавание субдуральных кровоизлияний. Невролог учитывает характер травмы, динамику нарушения сознания, наличие светлого промежутка, проявления «лобной» психики и данные неврологического статуса. Всем пациентам обязательно проводят рентгенографию черепа. Если другие методы не доступны, Эхо-ЭГ может помочь в распознавании гематомы. Офтальмоскопия также используется для диагностики хронических гематом: на глазном дне офтальмолог часто обнаруживает застойные диски зрительных нервов с частичной атрофией. При ангиографии церебральных сосудов выявляется характерный «симптом каймы» — серповидная зона аваскуляризации.

Ключевыми методами диагностики субдуральной гематомы являются КТ и МРТ головного мозга. Для острых гематом предпочтительнее КТ, которая показывает однородную зону повышенной плотности серповидной формы. Со временем гематома разуплотняется, и через 1-6 недель она перестает отличаться по плотности от окружающих тканей. В таких случаях диагноз основывается на смещении латеральных отделов мозга в медиальном направлении и признаках сдавления бокового желудочка.

При МРТ может наблюдаться пониженная контрастность зоны острой гематомы, тогда как хронические субдуральные гематомы обычно имеют гиперинтенсивность в Т2 режиме. В сложных случаях помогает МРТ с контрастированием: интенсивное накопление контраста капсулой гематомы позволяет дифференцировать ее от арахноидальной кисты или субдуральной гигромы.

Лечение

Консервативная терапия применяется у пациентов без нарушений сознания с гематомой толщиной до 1 см и смещением церебральных структур до 3 мм. Также она показана пациентам в коме или сопоре при объеме гематомы до 40 мл и внутричерепном давлении ниже 25 мм рт. ст. Лечение включает антифибринолитические препараты (аминокапроновую кислоту, викасол, апротинин), нифедипин или нимодипин для профилактики вазоспазма, маннитол для предотвращения отека мозга, а также симптоматические средства (противосудорожные, анальгетики, седативные, противорвотные).

Острая и подострая субдуральная гематома с признаками сдавления головного мозга, дислокацией, очаговой симптоматикой или выраженной внутричерепной гипертензией требуют срочного хирургического вмешательства. При быстром нарастании дислокационного синдрома выполняется экстренное эндоскопическое удаление гематомы через фрезевое отверстие. После стабилизации состояния пациента нейрохирурги проводят широкую краниотомию с удалением субдуральной гематомы и очагов размозжения. Хроническая гематома требует хирургического лечения при увеличении объема и появлении застойных дисков при офтальмоскопии, в таких случаях она подлежит наружному дренированию.

Прогноз и профилактика

Число смертельных исходов при субдуральной гематоме составляет 50-90%, особенно высоко среди пожилых пациентов. Летальность обусловлена не только самой гематомой, но и травматическими повреждениями тканей мозга. К причинам смерти относятся дислокация мозговых структур, вторичная церебральная ишемия и отек головного мозга. Угроза летального исхода сохраняется и после хирургического вмешательства, так как в послеоперационный период может увеличиваться церебральный отек. Наиболее благоприятные результаты наблюдаются при операции в первые 6 часов после черепно-мозговой травмы. В легких случаях при успешном консервативном лечении субдуральная гематома может рассосаться в течение месяца, но возможна ее трансформация в хроническую гематому.

Профилактика субдуральных кровоизлияний связана с предотвращением травматизма, особенно травм головы. К мерам безопасности относятся ношение шлемов при езде на мотоцикле, велосипеде, роликах и скейте, а также касок на стройках, при восхождении в горах и занятиях экстримом.

Лечение субдуральной гематомы

- Причины субдуральной гематомы

- Лечение субдуральной гематомы

- Связанные заболевания

- Лечение субдуральной гематомы в домашних условиях

- Препараты для лечения субдуральной гематомы

- Народные методы лечения субдуральной гематомы

- Лечение субдуральной гематомы при беременности

- К каким врачам обращаться при субдуральной гематоме

Причины возникновения субдуральной гематомы

Субдуральная гематома — это разновидность скопления крови в головном мозге, расположенная между твердой и паутинной мозговыми оболочками. Существуют также эпидуральные, внутримозговые и внутрижелудочковые гематомы. Внутричерепные гематомы являются наиболее распространенной причиной сдавливания головного мозга при черепно-мозговой травме и следствием этих травм.

Основные причины возникновения субдуральных гематом включают патологии сосудов головного мозга и прием лекарств. К патологиям сосудов относятся гипертоническая болезнь, артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации. Наиболее опасными из лекарств являются антикоагулянты, которые предотвращают образование тромбов и влияют на свертываемость крови.

Среди пострадавших с черепно-мозговой травмой острая субдуральная гематома встречается в 1-5% случаев, а при тяжелых травмах — в 9-22%. Субдуральные гематомы занимают первое место среди всех типов гематом, и до 40% из них являются изолированными. Мужчины страдают от этой патологии в три раза чаще, чем женщины, а риск увеличивается у людей старше 40 лет.

Субдуральные гематомы возникают в результате травм головы различной степени тяжести. Для острой формы требуется серьезная травма, тогда как хронические и подострые могут развиться даже после легких повреждений. Субдуральная гематома может образоваться не только в месте травмы, но и на противоположной стороне. Механизмы ее образования включают:

- Гомолатеральные — при воздействии травмирующего агента на неподвижную голову, что приводит к локальному ушибу и разрыву сосудов.

- Контралатеральные — при смещении мозга при ударе о неподвижный предмет, что вызывает разрыв мостовых вен.

Часто в образовании субдуральных гематом участвуют несколько механизмов, что объясняет их двустороннее расположение.

Клиническая картина субдуральных гематом включает общемозговые, локальные и вторичные стволовые симптомы, вызванные компрессией и дислокацией мозга с развитием внутричерепной гипертензии. Важно отметить наличие «светлого» промежутка — периода после травмы, когда клинические проявления отсутствуют. Его продолжительность варьируется от нескольких минут до недель и месяцев. Факторы, провоцирующие проявление симптомов, включают вторичные травмы и скачки артериального давления.

При субдуральных гематомах часто наблюдается волнообразное изменение состояния сознания. В некоторых случаях пациенты внезапно впадают в кому, как и при эпидуральных гематомах. Развитие симптомов может происходить в три фазы:

- Первичная потеря сознания после травмы.

- Восстановление сознания на некоторое время.

- Повторное выключение сознания.

При субдуральных гематомах, особенно подострых и хронических, часто наблюдается дезинтеграция сознания с развитием различных психических состояний, нарушений памяти и поведения.

Среди постоянных симптомов выделяется головная боль, имеющая оболочечный характер и сопровождающаяся светобоязнью. Цефалгия может быть диффузной и иррадиировать в глазные яблоки и затылок. Усиление головной боли часто сопровождается рвотой.

Односторонний мидриаз со снижением реакции зрачка на свет является важным очаговым признаком. При острой субдуральной гематоме наблюдается предельное расширение гомолатерального зрачка. В подострых и хронических случаях мидриаз может быть умеренным.

Пирамидный гемисиндром при острой субдуральной гематоме менее значим для диагностики, чем мидриаз. Если он достигает глубокого пареза, это может указывать на ушиб головного мозга. Билатеральные симптомы могут свидетельствовать о двустороннем расположении гематом.

Классический вариант субдуральной гематомы характеризуется кратковременной потерей сознания, после которой наблюдается умеренное оглушение. Светлый промежуток может длиться от 10-20 минут до нескольких часов. Пациенты могут испытывать головную боль и тошноту, при этом очаговая неврологическая симптоматика минимальна. В дальнейшем наблюдается углубление оглушения и появление психомоторного возбуждения.

Вариант субдуральной гематомы без «светлого» промежутка часто встречается при тяжелых повреждениях мозга. Сопор или кома могут сохраняться до операции или смерти пациента.

Хронические субдуральные гематомы характеризуются образованием капсулы, которая автономно существует с головным мозгом и определяет клиническую динамику.

Как лечить субдуральная гематома?

Лечение субдуральных гематом может быть консервативным или хирургическим. Выбор метода зависит от объема гематомы, фазы ее развития и состояния пациента.

Абсолютные показания для хирургического вмешательства включают:

- Острую субдуральную гематому, вызывающую сдавление и смещение мозга. Чем раньше гематома удалена, тем лучше прогноз.

- Подострую субдуральную гематому с нарастанием очаговой симптоматики или признаками внутричерепной гипертензии.

Другие обстоятельства могут стать основанием для операции по усмотрению врача, основываясь на клинических и рентгенологических данных.

Медикаментозное лечение субдуральной гематомы возможно:

-

Для пациентов в ясном сознании:

- При толщине гематомы менее 10 мм,

- При смещении срединных структур не более 3 мм,

- Без сдавливания базальных цистерн.

-

Для пациентов в сопоре или коме (под динамическим контролем клинического состояния, КТ и МРТ):

- При стабильном неврологическом статусе,

- При отсутствии признаков сдавливания ствола мозга,

- С внутричерепным давлением не более 25 мм рт. ст.,

- С объемом субдуральной гематомы не более 40 мл.

Резорбция плоскостной субдуральной гематомы обычно происходит в течение месяца.

В некоторых случаях вокруг гематомы образуется капсула, что может привести к хронизации процесса. Если динамическое наблюдение показывает ухудшение состояния пациента или нарастание головных болей, а также застой на глазном дне, это является показанием для хирургического вмешательства, в частности, для закрытого наружного дренирования.

С какими заболеваниями может быть связано

При субдуральных гематомах брадикардия наблюдается примерно в половине случаев. Застойные явления на глазном дне часто являются компонентом компрессионного синдрома. При хроническом течении отмечаются снижение остроты зрения и атрофия диска зрительного нерва. Острые субдуральные гематомы, как правило, сопровождаются тяжелыми сопутствующими ушибами головного мозга и могут вызывать стволовые нарушения: расстройства дыхания, артериальную гипер- или гипотензию, раннюю гипертермию, а также изменения мышечного тонуса и рефлексов.

Изменение диаметра зрачка при субдуральной гематоме часто сопровождается птозом верхнего века на той же стороне и ограничением подвижности глазного яблока. Это чаще всего указывает на краниобазальный корешковый генез глазодвигательной патологии.

Лечение субдуральной гематомы в домашних условиях

Хирургическое лечение субдуральной гематомы должно проводиться как можно скорее после травмы или при отсутствии эффекта консервативного лечения.

Если выбрано консервативное лечение, госпитализация необходима. В стационаре легче обеспечить условия для успешного восстановления:

- постельный режим,

- длительный прием рассасывающих препаратов (которые могут вызвать осложнения),

- постоянный контроль со стороны медицинского персонала из-за риска ухудшения неврологического состояния.

Какими препаратами лечить субдуральная гематома?

Наименования фармакологических препаратов, их дозировки и длительность курса определяет лечащий врач. Выбор между консервативным и хирургическим лечением также находится в его компетенции. Если целесообразно применять фармакологическую терапию, врач выбирает необходимые лекарства. Это могут быть кортикостероиды или другие препараты, способствующие рассасыванию гематомы.

Лечение субдуральной гематомы народными методами

Применение народных средств для лечения субдуральной гематомы неэффективно. Фитопрепараты и растительные экстракты не влияют на рассасывание гематомы. Такой подход может привести к хронизации процесса или ухудшению состояния пациента, так как теряется время для профессиональной помощи.

Лечение субдуральной гематомы во время беременности

Лечение субдуральной гематомы у беременных женщин проводится по стандартным схемам. Предпочтение отдается наиболее безопасным для матери и ребенка препаратам. Если возникает вопрос о возможности сохранить беременность или родить здорового ребенка после лечения, решение принимается совместно с врачами и близкими. Однако с медицинской точки зрения приоритетом является сохранение жизни и здоровья женщины.

К каким докторам обращаться, если у Вас субдуральная гематома

- Невролог

- Травматолог

- Хирург

Диагностика субдуральной гематомы — сложный процесс, требующий широкого спектра диагностических процедур и высокой квалификации специалистов. Основная трудность заключается в разнообразии клинических проявлений и схожести симптомов с другими травмами головы.

Если субдуральная гематома не сопровождается тяжелыми повреждениями головного мозга, диагностика основывается на трехфазном изменении сознания:

- первичная утрата сознания в момент травмы,

- «светлый» промежуток,

- повторное отключение сознания из-за компрессии мозга.

Ключевую роль в распознавании субдуральной гематомы, а также в определении ее локализации, размеров и последствий для мозга играют КТ и МРТ.

На компьютерной томограмме можно увидеть:

- острая субдуральная гематома имеет серповидную зону гомогенного повышения плотности;

- гематомы могут быть двусторонними, распространяться в межполушарную щель и на намет мозжечка;

- при разжижении содержимого гематомы и распаде пигментов крови наблюдается снижение ее плотности;

- признаки уменьшения внутричерепных резервных пространств (сужение желудочковой системы, сдавливание конвекситальных субарахноидальных щелей, умеренная или выраженная деформация базальных цистерн);

- развитие дислокационной гидроцефалии может сочетаться с компрессией субарахноидальных пространств.

На МРТ-изображении отмечаются:

- низкая контрастность из-за отсутствия метгемоглобина;

- гетерогенность структуры при повторных кровоизлияниях в подострые или хронические субдуральные гематомы;

- заметная капсула хронических гематом, которая активно накапливает контрастное вещество, в отличие от гигром и арахноидальных кист;

- выявление плоскостных субдуральных гематом, особенно в межполушарной щели или базально.

При диагностике следует учитывать и вторичные симптомы:

- сдавливание или медиальное смещение конвекситальных субарахноидальных борозд,

- сужение гомолатерального бокового желудочка,

- дислокация срединных структур,

- феномен седиментации, когда нижняя часть гематомы гиперденсивная из-за осаждения высокоплотных элементов крови, а верхняя — изо- или гиподенсивная.

После удаления субдуральной гематомы нормализуются положение и размеры желудочковой системы, цистерн основания мозга и субарахноидальных щелей.

Лечение других заболеваний на букву — с

Информация предназначена только для образовательных целей. Не занимайтесь самолечением; по вопросам диагностики и лечения обращайтесь к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием информации с портала.

Литература:

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Мустафин Р. И., Буховец А. В., Протасова А. А., Шайхрамова Р. Н., Ситенков А. Ю., Семина И. И. Сравнительное исследование поликомплексных систем для гастроретентивной доставки метформина. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015; 1(10): 48–50.

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/subdural-hematoma.

- https://www.eurolab.ua/treatment/357/.

- Смирнова З. С., Борисова Л. М., Киселева М. П. и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.

- Киселева М. П., Шпрах З. С., Борисова Л. М. и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- Киселева М. П., Шпрах З. С., Борисова Л. М. и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.