Над статьей доктора Яковлева Д. В. работали литературный редактор Вера Васильева, научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина.

Дата публикации: 16 марта 2020. Обновлено: 26 апреля 2021.

Определение болезни. Причины заболевания

Гематома головного мозга — это серьезное состояние, при котором кровь из поврежденного сосуда попадает в черепную коробку. Скапливаясь в черепной полости или в веществе мозга, кровь сдавливает его и вызывает повреждения. Быстро развиваются неврологические симптомы, и гематома может привести к угнетению сознания, вплоть до комы. Это состояние опасно для жизни и требует своевременной диагностики и лечения.

Согласно зарубежным данным:

- ежегодно инсульт с образованием гематомы происходит у 2400 человек на 1 миллион жителей западных стран;

- более 700 из них погибает ежегодно;

- менее половины восстанавливаются и могут обслуживать себя.

Причины гематомы головного мозга:

- Основная — артериальная гипертензия и атеросклероз. Риск инсульта с образованием гематомы у пациентов с гипертензией составляет 60 %.

- Пороки развития сосудов мозга, такие как аневризмы и артериовенозные мальформации.

- Опухоли мозга, воспалительные заболевания сосудов и нарушения свертываемости крови.

- Препараты, повышающие риск кровотечений: антикоагулянты, антиагреганты и фибринолитики. Эти лекарства назначают пациентам с предрасположенностью к тромбообразованию и после серьезных операций, но они увеличивают риск гематомы.

- Черепно-мозговые травмы. Гематомы возникают в 55 % случаев черепно-мозговых травм и являются причиной 2/3 смертей при таких повреждениях. Травмы мозга — одна из основных причин смерти в развитых странах, занимая третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Причины гематом зависят от возраста пациента:

- У детей — пороки сосудов и болезни крови.

- У молодых людей — артериальная гипертензия, алкогольная и наркотическая интоксикация.

- У людей среднего и пожилого возраста — артериальная гипертензия, опухоли, артериовенозные мальформации и аневризмы.

При появлении подобных симптомов обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением — это опасно для здоровья!

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется по-разному. Симптомы можно разделить на две группы:

-

Общемозговые: головная боль, головокружение, тошнота или рвота. Эти симптомы возникают из-за значительного повышения внутричерепного давления.

-

Очаговые: слабость в руке или ноге, нарушение зрения или движений глаз и другие. Они зависят от расположения гематомы.

Симптомы острой нетравматической гематомы:

- интенсивная головная боль, возникающая при физической нагрузке, эмоциональном стрессе или повышенном артериальном давлении;

- тошнота, рвота;

- нарушение речи;

- слабость в руке или ноге;

- асимметрия лица;

- тяжелые признаки: судороги, кратковременная потеря или стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушение координации или зрения, икота.

Патогенез гематомы головного мозга

Кровоизлияния могут возникать из-за травм и различных заболеваний. При этом всегда повреждается кровеносный сосуд, и кровь скапливается внутри или снаружи вещества головного мозга, где её быть не должно. Это приводит к сдавлению и повреждению мозга.

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может образовываться в больших полушариях головного мозга или мозжечке. Местоположение гематомы влияет на клиническую картину и может указывать на причину кровоизлияния:

- Гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга, близко к таламусу или в мозжечке.

- Более поверхностные гематомы связаны с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов), длительным приёмом антикоагулянтов, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль.

- Артериовенозные мальформации характеризуются расположением гематомы под корой головного мозга и прорывом крови в полость между мозговыми оболочками.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга делятся на две группы:

- нетравматические (спонтанные);

- травматические (возникающие при травме).

По локализации во внутричерепном пространстве выделяют:

- эпидуральные гематомы — между внутренней поверхностью черепа и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — между твёрдой мозговой оболочкой и веществом головного мозга;

- внутримозговые гематомы — в веществе головного мозга.

По срокам давности гематомы подразделяются на три типа:

- острые — обнаруживаются в течение трёх суток после возникновения;

- подострые — выявляются через 3-21 день после травмы;

- хронические — более 21 дня после травмы.

Врач может определить приблизительный возраст гематомы по снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). Срок давности влияет на выбор методов лечения.

По глубине расположения гематомы делятся на два вида:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, разделяют на две группы:

- первичные — вызваны артериальной гипертензией (70-90 % всех внутримозговых гематом);

- вторичные — связаны с нарушениями свёртываемости крови, сосудистой патологией и кровоизлиянием в опухоль.

Существует два механизма развития кровоизлияния:

- кровь расслаивает вещество головного мозга, формируя полость с жидкой средой и кровяными свёртками;

- кровь пропитывает вещество мозга, перемешиваясь с ним.

Осложнения гематомы головного мозга

Внутричерепная гематома — частое последствие черепно-мозговых травм, приводящее к нарушениям работы мозга. Череп, будучи жесткой костной структурой, не может растягиваться. Поэтому скопление крови внутри черепной коробки давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды, усугубляя состояние пациента.

Независимо от причины гематомы — травмы или заболевания — проявления патологии схожи. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные расстройства в конечностях из-за ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отек из-за сжатия сосудов, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие, что может привести к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все эти процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия зависят от объема гематомы, ее расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему и других факторов. В худшем случае это может привести к смерти.

Гематома часто развивается в течение трех часов после травмы головы с повреждением сосудов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Точное время начала ухудшения состояния пациента зависит от объема гематомы. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без КТ и МРТ.

Диагностика гематомы головного мозга

Пациенты или их родственники (если пациент в бессознательном состоянии) обычно сначала обращаются не к неврологу или нейрохирургу, а к врачу скорой помощи, общей практики или терапевту. Врач предполагает наличие внутричерепного кровоизлияния на основе состояния пациента, его жалоб и информации от сопровождающих. В некоторых случаях определить гематому бывает сложно, и дальнейшую диагностику проводят невролог или нейрохирург.

Для оценки степени поражения головного мозга невролог и нейрохирург проводят осмотр и проверку рефлексов. Затем выбирается тактика лечения.

Для подтверждения или опровержения гематомы, определения её расположения, размеров и степени сдавления головного мозга используют методы нейровизуализации:

-

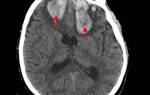

Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — надежный метод диагностики острых гематом головного мозга. КТ позволяет выявить гематому, её объём и влияние на структуры мозга. На основе КТ-снимков нейрохирург определяет тактику и объём операции. Большинство стационаров, особенно экстренной помощи, оснащены КТ-аппаратами. Однако в хронической стадии и при сосудистых пороках без кровоизлияния КТ может быть недостаточно информативной. В таких случаях используют МРТ.

-

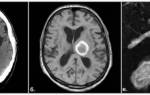

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет более детально изучить мягкотканные структуры. Если диагностика затруднена после КТ, врач может назначить МРТ.

-

Церебральная ангиография (золотой стандарт для визуализации аневризм), магнитно-резонансная ангиография (МРА) и КТ-ангиография дополняют МРТ для выявления сосудистых патологий. Преимущество КТ-ангиографии — возможность получения 3D-модели сосудов и определения их расположения относительно других структур.

Ранее для диагностики широко использовали люмбальную пункцию, но этот метод имеет значительные недостатки и постепенно заменяется вышеупомянутыми методами. Тем не менее, в учреждениях без КТ и МРТ он всё ещё применяется.

Лечение гематомы головного мозга

Существует два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения нормализуют жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление на необходимом уровне для сохранения кровоснабжения головного мозга и предотвращения увеличения объема гематомы;

- воздействуют на систему свёртывания крови;

- предотвращают и устраняют отёки;

- укрепляют сосудистую стенку.

Этот этап лечения крайне важен и требует внимательного анализа патогенетических процессов врачом. Многие методы основаны на лабораторных данных. Консервативную терапию не могут контролировать родственники или сочувствующие, так как у них отсутствуют необходимые знания. Например, снижение давления при гипотензивной терапии должно быть постепенным. Его понижают до уровня, который не соответствует норме для здорового человека. Давление поддерживают в определённых пределах: оно не должно быть слишком высоким или низким. Это снижает риск продолжения кровоизлияния и обеспечивает адекватное кровенаполнение головного мозга, защищая его от вторичного повреждения из-за кислородного голодания.

Консервативные методы применяют в следующих случаях:

- небольшие гематомы, не оказывающие значительного давления на мозг;

- гематомы, не вызывающие смещение структур головного мозга или грубое угнетение сознания, сопровождающиеся умеренными неврологическими нарушениями.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение гематом включает механическое удаление, что устраняет давление на мозг.

Существуют несколько методов хирургического удаления внутримозговых гематом:

-

Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Полностью удалить гематому невозможно, так как она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяется только при тяжелых формах заболевания для спасения жизни. Если состояние пациента не улучшается, переходят к радикальным методам.

-

Открытый метод — традиционное удаление гематомы путем трепанации черепа, рассечения мозга (энцефалотомии) и аспирации как жидкой крови, так и сгустков. Этот метод позволяет полностью удалить гематому, но приводит к дополнительной травме мозга, что может вызвать отек, смещение структур и повторное кровоизлияние.

-

Эндоскопический метод — современная технология, которая сочетает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Однако его применение возможно только при прозрачной среде в зоне операции. При наличии кровотечения операция может быть затруднена или невозможна.

-

Стереотаксический метод — осуществляется с помощью специальных инструментов, вводимых в мозг через отверстие диаметром 5-10 мм. Метод использует компьютерную томографию или рентгенографию для определения координат гематомы. Эта технология снизила летальность глубоких гематом на 22 % по сравнению с консервативными методами, но в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые дни после операции.

-

Нейронавигационный метод — использует нейронавигационные системы, такие как OртiсаI Тracking System, Compass Cygnus PFS System и Vectorvision ВrаinLАВ. Метод точно определяет расположение гематомы и особенно эффективен при очагах в функционально значимых зонах мозга. Однако его широкое применение ограничено высокой стоимостью оборудования и недостаточным опытом врачей.

Тактика оперативного вмешательства, объем, меры по устранению сдавления мозга и сроки операции зависят от конкретной ситуации. Решение принимает врач-нейрохирург на основе состояния пациента, лабораторных данных и КТ/МРТ снимков.

Прогноз. Профилактика

Гематома головного мозга — это результат патологических изменений, которые развиваются под воздействием различных факторов. Прогноз зависит от объёма и расположения гематомы. Быстрое ухудшение состояния и угнетение сознания являются негативными признаками. По зарубежным данным, гематомы головного мозга в 55 % случаев приводят к значительному ухудшению состояния пациента и смерти. Поэтому важно незамедлительно доставить пациента в специализированный стационар для оказания медицинской помощи.

После выздоровления могут остаться последствия повреждения мозговой ткани, такие как слабость в конечностях и когнитивные расстройства (нарушение мышления, памяти, снижение критики к своему состоянию и поведению).

Профилактика заболевания включает здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему состоянию, особенно при наличии хронических заболеваний. Часто пациенты с артериальной гипертензией не посещают кардиолога и терапевта, не контролируют уровень давления и показатели крови. Пациенты с сахарным диабетом нередко игнорируют рекомендации эндокринолога, что усугубляет их состояние. Длительный приём препаратов и соблюдение диеты могут быть психологическим испытанием, но это важный шаг к сохранению здоровья.

Внутримозговые гематомы: виды, симптомы, лечение и операции

Внутримозговая гематома (ВМГ) — это скопление крови в ограниченном участке мозга, возникающее из-за повреждения церебрального сосуда. Причинами могут быть слабые или травмированные артерии и вены, которые, разрываясь, выделяют кровь в внутричерепное пространство. Полость ВМГ может содержать жидкую или свернувшуюся кровь, а также кровянистую субстанцию с примесью размозженных тканей мозга.

Церебральные гематомы бывают единичными и множественными, односторонними и двусторонними, острыми, подострыми и хроническими. Хроническая форма развивается через 21 день после геморрагии. Основными триггерами являются артериальная гипертония и атеросклероз (70-80% случаев), а также аневризмы, сосудистые мальформации и механические повреждения при черепно-мозговых травмах.

ВМГ представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни пациента. Ткани мозга в месте локализации гематомы подвергаются сдавливанию, дислокации, отеку и некрозу. Без адекватного лечения это может привести к значительным морфологическим и функциональным поражениям мозга, часто необратимым. Риски инвалидности и смертности при ВМГ высоки: до 70% выживших пациентов становятся инвалидами, а вероятность летального исхода составляет 25-50%.

Классификация внутримозговых гематом

Внутримозговые гематомы (ВМГ) в нейрохирургии и неврологии классифицируют по расположению и объему. По расположению выделяют следующие виды ВМГ:

- Медиальные (10%) — находятся кнутри от внутренней капсулы, в зоне таламуса и гипоталамуса, могут распространяться в средний мозг и желудочки головного мозга.

- Латеральные (50-55%) — располагаются кнаружи от внутренней капсулы, преимущественно в области скорлупы, иногда доходят до семиовальных центров и островковой доли.

- Лобарные (15%) — находятся под корой больших полушарий в субкортикальном белом веществе, обычно в пределах одной доли (затылочной, височной, лобной или теменной).

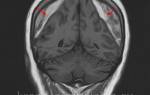

- Мозжечковые (10%) — локализуются в правой или левой гемисфере мозжечка или в червеобразной структуре. При поражении червя может произойти прорыв гематомы с попаданием содержимого в 4-й желудочек, что приводит к окклюзионной гидроцефалии.

- Внутристволовые (6-9%) — образуются в стволе головного мозга, чаще всего поражая варолиев мост по типу геморрагического пропитывания.

- Смешанные — охватывают несколько анатомических структур (например, подкорковое белое вещество, базальные узлы и таламус) или сочетаются с субдуральными гематомами.

Ключевым диагностическим показателем, определяющим лечебный алгоритм, является размер гематомы. По объему выделяют следующие типы ВМГ:

- Малые — менее 40 см³;

- Средние — 40-60 см³;

- Большие — 60-80 см³;

- Гигантские — более 80 см³.

Вторичные осложнения, такие как компрессия, деформация, отек и смещение мозга, могут возникать как при крупных, так и при средних гематомах. В некоторых случаях, особенно при сопутствующем ушибе мозга, для создания масс-эффекта может быть достаточно геморрагического компонента объемом 30 см³.

Клинические признаки при ВМГ

Клиническая картина внутримозговых гематом начинается с внезапного приступа, характерного для кровоизлияния в мозг. Обычно ему предшествует высокое артериальное давление или травма головы. В остром периоде наблюдаются следующие симптомы:

- резкая, интенсивная головная боль;

- головокружение, потеря сознания;

- тошнота, рвота;

- тяжелое хриплое дыхание;

- нарушение частоты сердечных сокращений;

- гемипарез на стороне, противоположной гематоме, с возможным развитием гемиплегии (чаще в ноге, руке или лицевой мускулатуре);

- коматозное состояние.

Выраженность симптомов зависит от размера и локализации гематомы. С течением заболевания прогрессирует неврологический дефицит, проявляющийся двигательными, чувствительными, речевыми и мыслительными расстройствами. У пациентов с внутримозговыми гематомами часто наблюдаются судороги, ригидность мышц затылка и шеи, нарушения координации и различные степени оглушения сознания. Также могут возникать зрительные расстройства (мидриаз, выпадение полей зрения, односторонняя гемианопсия, птоз), брадикардия, проблемы с памятью и психические отклонения.

Для точного обоснования симптомов необходимо провести качественную инструментальную диагностику мозга с использованием методов церебральной визуализации. Без полноценного обследования невозможно установить окончательный диагноз, оценить его тяжесть и локализацию, выбрать метод лечения и сформировать прогноз.

Диагностика гематомы в структурах мозга

В диагностике клинической значимости нейровизуализация играет важную роль. Первоначально для исследования головного мозга назначают компьютерную томографию (КТ). Этот недорогой метод позволяет быстро определить наличие крови в веществе головного мозга, а также расположение и объем сгустка. Информативность КТ достигает максимума через 2-3 недели после появления гематомы (максимум 5 недель). В этот период участок внутримозговой гематомы (ВМГ) имеет повышенную плотность, что облегчает диагностику, и можно ограничиться одной КТ.

С течением времени (в среднем через 14-21 день) плотность геморрагической массы уменьшается, она становится изоплотной, то есть приближается к нормальным мозговым тканям. В этот период и позже качественную информацию о внутримозговой гематоме и состоянии мозга может предоставить магнитно-резонансная томография (МРТ).

Также часто рекомендуется пройти ангиографию головного мозга. Хотя эта методика не предназначена для верификации ВМГ, она позволяет оценить интенсивность и распространение ангиоспазма, а также исключить или подтвердить наличие сосудистой мальформации или артериальной аневризмы, связанных с развитием ВМГ.

Методы лечения внутримозговой гематомы

Для лечения мозговых гематом применяются консервативная терапия и нейрохирургическая операция. Консервативное лечение рекомендуется в следующих случаях:

- размеры гематомы не превышают 40 куб. см, отсутствуют выраженные симптомы и клинические признаки вклинения или дислокации;

- пациент старше 75 лет;

- хирургическое вмешательство связано с высоким риском неблагоприятного исхода (например, при масштабной геморрагии в доминантном полушарии или обширном неврологическом поражении);

- тяжелые нарушения свертываемости крови, сепсис;

- декомпенсированный сахарный диабет, неуправляемая гипертензия.

Консервативное лечение проводят опытные неврологи и нейрореаниматологи. Лечебный план разрабатывается индивидуально и может включать противоишемическую и гипотензивную терапию, осмодиуретики для уменьшения отека мозга, а также гемостатики и нейропротекторы.

Хирургические способы для удаления ВМГ

Оперативное вмешательство показано в большинстве случаев. Его основная цель — спасение жизни и нормализация неврологического статуса. Операция оправдана при следующих состояниях:

- гематомы любых размеров с выраженным масс-эффектом, водянкой мозга, дислокацией серединных структур более чем на 5 мм;

- лобарные и латеральные ВМГ объемом 50 см³ и более;

- медиальные образования объемом от 20 см³;

- гематомы мозжечка объемом ≥ 15 см³;

- прогрессивное ухудшение состояния пациента (исключение — кома 2-3 степени);

- молодой возраст пациента;

- выраженная внутричерепная гипертензия при невозможности консервативной коррекции ВЧД.

Для хирургического лечения выбирают транскраниальную операцию с прямой ревизией под контролем микроскопа (стандартная методика), стереотаксическую аспирацию или эндоскопическое удаление гематомы.

-

Транскраниальное удаление. Операция включает прямую краниотомию (чаще расширенную) в проекции очага. Затем выполняется энцефалотомия в области прилежания ВМГ к коре головного мозга. Удаление патологического образования происходит методом аспирации с промывкой полости физиологическим раствором. Сгущенные элементы извлекаются специальным пинцетом. Гемостаз достигается биполярной коагуляцией сосудов и использованием антигеморрагических средств (губки, фибрин-тромбинового клея, ватников с перекисью водорода). Устанавливается дренаж. Хирургический сеанс длится около 3 часов и проводится под общей анестезией. Прямая краниотомия чаще применяется при лобарных и мозжечковых ВМГ.

-

Стереотаксическая процедура. Стереотаксическая аспирация — малоинвазивная тактика. Несмотря на щадящее воздействие, после такого лечения чаще возникают рецидивы гематом, чем после краниотомии, из-за невозможности тщательного гемостаза. Основной вид анестезии — нейролептанальгезия. Вмешательство чаще проводится при медиальных и смешанных гематомах. Голову пациента фиксируют в стереотаксической раме, затем в черепе создается небольшое отверстие, через которое вводится тонкая канюля (диаметр около 5 мм). Патологическое содержимое эвакуируется с помощью электроаспиратор. Интраоперационный контроль осуществляется с использованием навигационных систем и рентгенологического оборудования. Длительность сеанса — 1-3 часа.

-

Эндоскопическая операция. Это минимально агрессивная методика, предполагающая извлечение крови из тканей мозга под контролем эндоскопа. Обычно используется интубационный наркоз. Доступ осуществляется с помощью трефина для создания небольшого трепанационного отверстия в черепе. В отверстие помещается жесткая эндоскопическая трубка с видеосистемой, передающей изображение на экран. Эндоскоп осторожно подводят к области гематомы, затем производится отсасывание и промывание полости. Гемостаз выполняется эндоскопическим путем с использованием монополярной коагуляции и расфокусированного лазерного облучения. Продолжительность процедуры — 45-90 минут.

Стоимость прямой краниотомии в российских клиниках составляет от 60 тыс. рублей, стереотаксической операции — 40-60 тыс. рублей, эндоскопического удаления гематомы — от 50 до 62 тыс. рублей.

После любого вмешательства назначается курс реабилитации, включающий профилактику возможных послеоперационных осложнений (инфекций, тромбоза, пневмонии и т. д.). В большинстве случаев после нейрохирургии целесообразна профилактическая терапия для предотвращения эпиприступов.

В среднем на восстановление взрослого пациента после удаления внутричерепной гематомы уходит около 6 месяцев. Функции могут восстановиться полностью, но гарантии нет, так как это зависит от исходного состояния пациента, возраста и характера гематомы. У детей реабилитация проходит быстрее и чаще заканчивается полным восстановлением.

Где лечат лучше всего

Внутримозговые гематомы представляют собой серьезную проблему с высоким риском смертности и полной нетрудоспособности. Пациенты с таким диагнозом должны находиться под наблюдением и лечиться в медицинских учреждениях высокого уровня. Одни из лучших нейрохирургов Европы работают в Чехии.

Центральный военный госпиталь в Праге.

Чешские клиники применяют передовые методы диагностики и современные технологии для безопасного лечения заболеваний центральной нервной системы. Кроме того, в Чехии обеспечивают качественную реабилитацию пациентов после операций на головном мозге.

Чешская нейрохирургия отличается высоким качеством услуг и доступными ценами. Лечение внутримозговых гематом в Чехии стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Израиле и Германии.

Литература:

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- https://ProBolezny.ru/gematoma-golovnogo-mozga/.

- https://msk-artusmed.ru/mozg/vnutrimozgovye-gematomy/.

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO как дополнительный материал для разработки систем доставки лекарств с контролируемым высвобождением: сравнительная оценка новых интерполимерных комплексов с соположенными кополимерами Eudragit® L 100. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.

- Bangun H., Aulia F., Arianto A., Nainggolan M. Подготовка мукоадгезивной гастроретентивной системы доставки лекарств из альгинатных гранул с экстрактом куркумы и противоязвенной активностью. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2019; 12(1): 316–320. DOI: 10.22159/ajpcr.2019.v12i1.29715.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».