Диагностика

Пульмонолог или терапевт ставят предварительный диагноз и назначают рентген. Двухсторонняя пневмония определяется на снимке по затемнениям различной площади. Возможно усиление лёгочного рисунка, расширение синусов и смещение плевральных листов.

Также назначается общий анализ крови, который позволяет выявить лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Проводится бакпосев для определения возбудителя болезни.

После завершения терапии выполняется контрольный рентген. В некоторых случаях берётся бакпосев мокроты и исследуется кровь.

Лечение пневмонии

Назначение лечения воспаления легких должно осуществляться только специалистом. Если пациент вовремя обращается к врачу, лечение пневмонии у взрослых и детей обычно проходит успешно. Метод лечения зависит от возбудителя заболевания, поэтому важно знать, как начинается воспаление легких и как его распознать.

Тем, кто интересуется вопросом, умирают ли от пневмонии, следует знать, что большинство летальных случаев связано с лечением в домашних условиях без врачебной консультации. Госпитализация обязательна для детей до 1 года и пожилых пациентов, так как только специалист может определить необходимое лечение. В таких случаях может потребоваться интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких.

Профилактика атипичной пневмонии

В настоящее время эффективных вакцин для защиты от атипичной пневмонии не существует. Однако исследования продолжаются, и в будущем возможно появление новых лекарств.

Основными мерами профилактики остаются внимательность каждого человека в период активного распространения вирусов. Это включает прием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в профилактических дозах, укрепление иммунной системы, употребление витаминов и сбалансированное питание. Важно ограничивать посещения многолюдных мест во время эпидемий, использовать марлевые повязки или маски при контакте с больными атипичной пневмонией и другими вирусными инфекциями.

Своевременная обработка и мытье рук после возвращения с улицы или из магазина также помогают предотвратить заражение.

На уровне государственных структур необходимо проводить мероприятия для предотвращения распространения заболевания. Это включает обработку транспортных средств из районов с высокой эпидемической опасностью и тщательный осмотр возвращающихся из таких регионов. Важно информировать население о вспышках заболевания, его симптомах, вариантах течения и возможных осложнениях.

Разработка тестов для экспресс-диагностики атипичной пневмонии также имеет большое значение. Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания может предотвратить осложнения, которые часто возникают при легионеллезной или вирусной атипичной пневмонии. Эти формы заболевания опасны как для взрослых, так и для детей и могут привести к серьезным последствиям при поздней диагностике.

Случаи микоплазменной и хламидийной атипичной пневмонии встречаются достаточно часто, но прогноз при этих заболеваниях обычно благоприятный.

При установлении диагноза атипичная пневмония важно решить вопрос о госпитализации. Например, при вирусной форме больной представляет опасность для окружающих, особенно для членов семьи. Лечение других форм атипичной пневмонии возможно в домашних условиях.

Выписка выздоровевших пациентов возможна только через неделю после снижения температуры, при отсутствии изменений в легких на рентгенограмме и полном восстановлении функции органов дыхания.

При малейшем подозрении на атипичную пневмонию следует незамедлительно обратиться к терапевту или инфекционисту.

Профилактика внебольничной пневмонии

Рекомендуется делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Вакцины вводятся в разные руки одновременно. Такие прививки показаны:

- женщинам на втором и третьем триместре беременности;

- людям старше 50 лет;

- пациентам с хроническими заболеваниями сосудов, сердца и легких;

- детям, принимавшим аспирин в течение полугода и более;

- медицинским работникам.

Для профилактики внебольничной пневмонии рекомендуется:

- регулярно находиться на свежем воздухе;

- заниматься спортом в умеренных объемах;

- питаться сбалансированно, включая овощи и фрукты;

- употреблять чеснок и мед;

- принимать витамины и микроэлементы;

- регулярно проветривать помещение;

- избегать сквозняков;

- часто мыть руки;

- своевременно лечить ОРВИ и заболевания носа, горла, уха и зубов;

- не заниматься самолечением;

- одеваться по погоде;

- не злоупотреблять алкоголем;

- отказаться от курения.

Что такое внебольничная пневмония

Внебольничную пневмонию вызывают различные патогены, которые зависят от возраста пациента и других факторов. Симптомы заболевания обычно схожи и включают кашель, лихорадку, озноб, усталость, одышку, судороги и плевритную боль в груди. При подозрении на острую внебольничную пневмонию врач должен оценить необходимость госпитализации, используя инструменты прогнозирования смертности, такие как индекс серьезности пневмонии, в сочетании с клинической картиной.

Наиболее распространённые бактериальные причины:

- пневмококк (S. pneumoniae);

- гемофильная палочка (H. influenzae);

- хламидии (C. pneumoniae);

- микоплазма (M. pneumoniae).

Факторы, увеличивающие риск заражения:

- хронические болезни лёгких;

- курение;

- нарушения работы головного мозга (инсульт, деменция, паралич);

- ослабленный иммунитет;

- недавняя хирургия или травма;

- операции при лечении рака рта, горла или шеи;

- медицинские состояния, такие как диабет или болезни сердца.

У детей внебольничная пневмония также вызывается различными патогенами, наиболее распространённые из которых зависят от возраста:

- до 5 лет — вирусы; среди бактерий — пневмококк, золотистый стафилококк и S. pyogenes (стрептококки);

- старше 5 лет — бактерии пневмококка, микоплазмы и хламидии.

Лечение внебольничной пневмонии

Первоначальная антибактериальная терапия является эмпирической, что увеличивает шансы на успешное лечение. При выборе антибиотика врач должен учитывать:

- местные особенности антибактериальной резистентности

- вероятный спектр возбудителей в зависимости от тяжести пневмонии и факторов риска

- переносимость и токсичность препаратов для конкретного пациента

При тяжелой пневмонии лечение начинается с комбинации цефалоспоринов 3-го поколения и макролидов. Иногда назначают амоксициллин с клавулановой кислотой. Альтернативой является сочетание цефалоспоринов III поколения и респираторных фторхинолонов. Если подозревается Legionella spp., к этим комбинациям добавляют парентеральный рифампицин.

При подозрении на P. aeruginosa как возбудителя внебольничной пневмонии лечение должно включать цефалоспорины 3-го поколения с антисинегнойной активностью (цефепим, цефтазидим) или карбопенемы (меропенем, имипенем) в сочетании с аминогликозидами или ципрофлоксацином.

Если предполагается, что тяжелая внебольничная пневмония имеет аспирационный генез, лечение начинается с цефоперазона с сульбактом или амоксициллина с клавулановой кислотой. В 5-38% случаев возбудителей может быть несколько. Преимущества выявления возбудителя при внебольничной пневмонии:

- снижение стоимости лечения

- уменьшение количества назначаемых препаратов

- снижение риска селекции резистентных штаммов

- уменьшение числа побочных эффектов

При выявлении умеренно резистентного Streptococcus pneumoniae 2 мг/дл «умирает» под действием ванкомицина, респираторных фторхинолонов и линезолида. Если обнаружен метициллин-чувствительный Staphylococcus aureus, назначают клиндамицин, цефалоспорины 2-го поколения или респираторные фторхинолоны.

Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus лечится ванкомицином, иногда помогают рифампицин или линезолид. При ампициллин-резистентном Haemophilus influenzae назначают респираторные фторхинолоны, амоксициллин/клавуланат и амоксициллин. Для лечения Mycoplasma pneumoniae применяют макролиды, респираторные фторхинолоны и доксициклин. При Chlamydia pneumoniae лучше назначать респираторные фторхинолоны, макролиды и доксициклин.

Реакция организма на антибиотики зависит от тяжести внебольничной пневмонии, иммунной реакции, данных рентгенографии и возбудителя. Обычно реакция наблюдается на 1-3 сутки после начала лечения. Для оценки эффективности необходимо учитывать симптомы, лихорадку, изменения на рентгенограмме и лабораторные показатели.

Критерии стабилизации человека с внебольничной пневмонией

- Пульс менее 100 ударов в минуту

- Температура тела в норме

- SaO2 > 90% или раО2 > 90 мм рт. ст.

- Систолическое артериальное давление > 90 мм рт. ст.

- Частота дыхания менее 24 в минуту

- Нормальный ментальный статус

- Способность к приему жидкости и пищи перорально

Если состояние пациента стабилизировалось, антимикробные препараты прекращают вводить внутривенно и переходят на пероральный прием. Это называется «ступенчатой» терапией, если используется тот же препарат. Продолжительность антибактериальной терапии при тяжелой внебольничной пневмонии обычно составляет минимум 10 дней.

Лечение системных нарушений

Внебольничные пневмонии могут привести к септическому шоку и дыхательной недостаточности. При умеренной гипоксемии, если пациент в сознании и наблюдается быстрая положительная динамика инфекционного процесса, состояние можно улучшить с помощью ингаляций кислорода через носовую маску (FiO2 45-50%) или маску с расходным мешком (FiO2 75-90%).

Респираторная поддержка может включать неинвазивную вентиляцию легких (НВЛ) с использованием лицевых масок. НВЛ особенно эффективна у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), перенесших тяжелую внебольничную пневмонию. НВЛ при тяжелом течении внебольничной пневмонии проводится при следующих условиях:

- PaO2/FiO2

- Частота дыхания >30 в минуту

- Выраженная одышка в состоянии покоя

- РаCO2 >50 мм рт. ст. или низкий pH

Раздельную вентиляцию легких применяют при:

- Ухудшении оксигенации, вызванном РЕЕР, и увеличении фракции шунтового кровотока

- Гипоксемии, не поддающейся лечению высокими FiO2 и PEEP

- Значительном ухудшении гемодинамики на фоне применения PEEP

- Гиперинфляции непораженного легкого и коллапсе пораженного легкого

Этиология внебольничной пневмонии

Пневмония часто возникает у людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. В группе риска находятся курильщики, пациенты с обструктивным бронхитом, раковыми опухолями, сердечной и почечной недостаточностью, а также с выраженным иммунодефицитом.

Наиболее подвержены внебольничной пневмонии маленькие дети младше 5 лет, пожилые люди, наркоманы, алкоголики и диабетики. Это связано со слабой иммунной системой и наличием сопутствующих заболеваний. Воспаление легких может развиваться после перенесенного гриппа и других респираторных вирусных инфекций. Заражение происходит при вдыхании большого количества микроорганизмов, что может произойти через кондиционеры, увлажнители воздуха и системы охлаждения воды. Таким образом чаще всего распространяются легионеллы и Chlamydophila pneumonia.

Болезнетворные микроорганизмы могут попадать в легкие из близлежащих органов (печени, поджелудочной железы), при открытых травмах грудной клетки или вследствие аспирации содержимого ротоглотки.

Какой прогноз имеет тяжелая внебольничная пневмония?

Летальность среди больных тяжёлой внебольничной пневмонией, госпитализированных в ОРИТ, составляет 22-54%. В проспективных исследованиях, посвящённых прогнозу таких пациентов, выявлены основные параметры, связанные с неблагоприятным исходом:

- возраст старше 70 лет,

- необходимость в ИВЛ,

- двусторонняя локализация пневмонии,

- бактериемия,

- сепсис,

- потребность в инотропной поддержке,

- неэффективность стартовой антибиотикотерапии,

- инфекция P. aeruginosa.

Для прогнозирования течения внебольничной пневмонии используются валидизированные индексы PSI, CURB-65 и CRB-65. Также простые алгоритмы помогают выявить пациентов с высоким риском летального исхода. Например, наличие двух из трёх показателей (ЧСС >90 в минуту, АДсист <60 мм рт. ст.) увеличивает риск смерти в шесть раз по сравнению с пациентами без этих признаков.

Причинный фактор также влияет на прогноз: летальность значительно повышается при обнаружении микроорганизмов, таких как S. pneumoniae, Legionella spp., Klebsiella pneumoniae и P. aeruginosa.

Причины развития заболевания

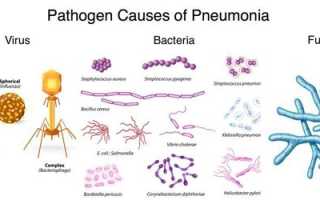

Пневмонию вызывают различные болезнетворные микроорганизмы, среди которых выделяются:

- пневмококк (до половины случаев заболевания);

- внутриклеточные паразиты (микоплазма, хламидия, легионелла) — причина атипичной пневмонии;

- вирусы (грипп H1N1, риновирус, коронавирус) — вызывают внебольничную пневмонию в 1/3 случаев;

- гемофильная палочка;

- золотистый стафилококк и другие возбудители.

Бактерии и вирусы передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, реже — контактным.

Заболевание развивается при попадании возбудителей на слизистую оболочку дыхательных путей.

Не рекомендуется употреблять сырое мясо теплокровных животных, так как это повышает риск внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусом или другими микроорганизмами.

Лечение правостороннего воспаления лёгких

Лечение нижнедолевой и верхнедолевой пневмонии требует немедленной госпитализации. После постановки диагноза пациента направляют в пульмонологическое отделение.

Пневмония лечится медикаментозно с использованием следующих препаратов:

- антибиотики;

- антигистаминные;

- отхаркивающие;

- средства для разжижения мокроты;

- дезинтоксикационные вещества;

- жаропонижающие и другие препараты для снятия симптомов.

Важно соблюдать постельный режим, полноценное питание и обильное питьё.

При лёгких формах заболевания медикаменты принимают в течение 7 дней, после чего делают рентген. При необходимости курс может быть продлён до 14 дней.

Когда температура снижается и воспаление уменьшается, назначают дыхательную гимнастику и физиопроцедуры. Это способствует более быстрому восстановлению лёгочных тканей и выведению мокроты, что помогает избежать остаточных хрипов и кашля.

Своевременная диагностика и комплексная терапия обеспечивают полное выздоровление в 70% случаев. Однако, если пневмония развилась на фоне другой болезни, прогноз становится менее благоприятным.

Существует риск осложнений, таких как:

- воспаление плевры;

- гангрена лёгкого;

- острая дыхательная недостаточность;

- формирование абсцесса и другие.

Особенности лечения заболевания у ребёнка

Правосторонняя пневмония у ребёнка может лечиться как дома, так и в стационаре. Применяется комплексная терапия, включающая антибактериальные, иммуностимулирующие и симптоматические препараты, а также физиотерапию.

Важно! Лечение детей до 3 лет в домашних условиях не допускается. Врач обязательно учитывает симптомы и возраст ребёнка при выборе препаратов.

Чаще всего маленьким пациентам назначают сиропы и таблетки. Сильные гнойные выделения, дыхательная недостаточность и высокая температура являются противопоказаниями для использования небулайзера.

Если через три дня после начала лечения не наблюдается улучшений, необходимо назначить другие средства. При сложной полисегментарной пневмонии требуется искусственная вентиляция лёгких и оксигенотерапия.

Если консервативные методы не помогают, может потребоваться операция, особенно при развитии осложнений.

Как диагностируется

-

Рентгеновский снимок или компьютерная томография могут выявить инфекцию легких и другие проблемы, такие как наличие жидкости. Иногда для улучшения визуализации требуется контрастная жидкость. Если у вас была аллергическая реакция на контраст, обязательно сообщите об этом врачу.

-

Пульсоксиметр измеряет уровень кислорода в крови.

-

Лабораторные тесты крови и мокроты помогают обнаружить возбудителя инфекции.

-

Бронхоскопия позволяет исследовать дыхательные пути и выявить причины проблем с дыханием. Бронхоскоп (тонкая трубка с фонариком) вводится через рот и проходит по дыхательным путям. Для уменьшения боли и расслабления используется местная анестезия. Во время процедуры могут быть собраны образцы тканей и жидкости для анализа.

Различение бактериальной и вирусной пневмонии представляет собой сложную задачу. Для этого проводятся клинические обследования, томография и общий анализ крови (ОАК), но ни один тест не обеспечивает надежной дифференциации.

Симптомы пневмонии у взрослых

Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24–48 часов или проявляться медленно в течение нескольких дней.

Общие симптомы:

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- быстрое сердцебиение;

- лихорадка;

- общее недомогание;

- потливость и дрожь;

- болезненность в груди, усиливающаяся при вдохе и кашле.

Менее распространенные признаки:

- головная боль;

- гемоптизис;

- тошнота или рвота;

- болезненность в суставах;

- миалгия;

- дезориентация у пожилых людей.

Кашель при пневмонии не всегда присутствует, но если он есть, то сопровождается выделением мокроты. Если секрет желтый или зеленый, это указывает на наличие бактерий в дыхательных путях. Дезориентация и путаница сознания чаще встречаются у пожилых пациентов. Легкие не могут усваивать достаточное количество кислорода, что приводит к нарушению работы мышц, мозга и сердца. Недостаток кислорода может вызывать посинение пальцев и губ.

Атипичная пневмония начинается как ОРВИ с ринитом и фарингитом. Затем появляются боли в суставах, повышается температура, и выделяется небольшое количество слизистой мокроты.

Вирусная пневмония начинается остро, сопровождается акроцианозом, влажными хрипами и высокой температурой, которая может держаться до 15 дней. Тяжелые формы могут привести к коллапсу и дыхательной недостаточности.

Аспирационная пневмония вызывает повышение температуры до субфебрильных значений и сухой кашель. Это может привести к гипертермии и цианозу кожи. Спустя несколько дней с кашлем выделяется пенистая мокрота с примесями крови.

Аспирационный тип воспаления легких через две недели после появления первичных симптомов может привести к абсцессу и эмпиеме, что проявляется кровохарканьем с гнойными выделениями и неприятным запахом изо рта.

При грибковой пневмонии на поздних стадиях наблюдаются озноб, повышенное потоотделение, приступы удушья и серозно-гнойная мокрота. Без лечения симптомы сердечной и дыхательной недостаточности могут прогрессировать и привести к летальному исходу.

Что такое внебольничная пневмония?

Внебольничная пневмония — это воспаление легких, развившееся вне лечебного учреждения или в течение 48 часов после поступления в стационар. Во время пандемии COVID-19 многие случаи внебольничной пневмонии были связаны с коронавирусом.

При легком течении коронавируса дыхательная недостаточность не наблюдается, но тяжелая форма может проявляться внебольничной пневмонией и серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Пневмония — это воспаление легких, вызванное различными микроорганизмами. До появления коронавируса одним из возбудителей была микоплазма. Пневмонии имеют разные клинические проявления, поэтому одним из методов диагностики COVID-19 может быть КТ.

COVID-19 поражает альвеолы на генетическом уровне, его мишенью является белок АТЕ-2, количество которого увеличивается с возрастом. Это объясняет, почему внебольничная пневмония при COVID-19 в меньшей степени угрожает детям. Белок АТЕ-2 присутствует не только в легких; вирус также опасен для кишечника, репродуктивной системы и сердца. У людей с хроническими заболеваниями, помимо внебольничной пневмонии, могут развиваться и другие острые состояния.

Классификация

По стороне воспаления

Бактериальная пневмония внебольничного типа различается по локализации воспалительного процесса. При поражении правого легкого говорят о правосторонней пневмонии, и наоборот.

- Правый бронх шире и короче левого, поэтому правосторонняя пневмония встречается чаще. Эта форма болезни, особенно с воспалением нижних долей, характерна для взрослых, особенно с диабетом, заболеваниями почек или ВИЧ. Правосторонняя пневмония обычно вызывается стрептококком и затрагивает нижнедолевую область легкого.

- Левосторонняя пневмония более опасна, чем правосторонняя, из-за анатомических особенностей. Если бактерии уже проникли в левое легкое, это свидетельствует о значительном снижении иммунитета. Основные симптомы включают кашель и боль в боку. При большом очаге поражения возможно отставание левой части груди при дыхании.

По области поражения

Пневмония может поражать различные области легких. Если воспаляется небольшой участок, это называется очаговой пневмонией. При поражении нескольких частей органа речь идет о сегментарной пневмонии. Тотальная форма наблюдается при воспалении всего легкого, а если повреждена лишь одна доля, диагностируют долевую пневмонию. Она делится на верхнедолевую, нижнедолевую и центральную.

- Верхнедолевая форма считается тяжелой и проявляется яркими симптомами, затрагивающими кровеносную и нервную системы.

- Нижнедолевая пневмония вызывает болезненность в животе, сопровождающуюся лихорадкой, ознобом и отхождением мокроты.

- Центральная долевая пневмония развивается в глубине паренхимы легкого, поэтому ее симптомы выражены слабо.

По степени тяжести

В зависимости от тяжести болезни выделяют несколько форм её развития.

Внегоспитальная пневмония с тяжёлым течением характеризуется высоким процентом летальности, поэтому лечение подбирается с особой осторожностью.

По общей картине

На основе клинического течения и морфологических особенностей различают острую и хроническую пневмонию.

Острая внебольничная пневмония возникает внезапно и сопровождается интоксикацией организма. Обычно болезнь протекает тяжело, с интенсивным кашлем и обильной мокротой, содержащей гной и слизь. Если острую пневмонию не лечить вовремя, она может перейти в хроническую форму.

Хроническая бактериальная пневмония поражает не только лёгочную, но и промежуточную ткань. Снижение эластичности приводит к патологическим процессам, таким как разрастание соединительных тканей, деформация бронхов и систематическая дыхательная недостаточность. Постоянные рецидивы воспаления затрагивают новые структурные элементы лёгких.

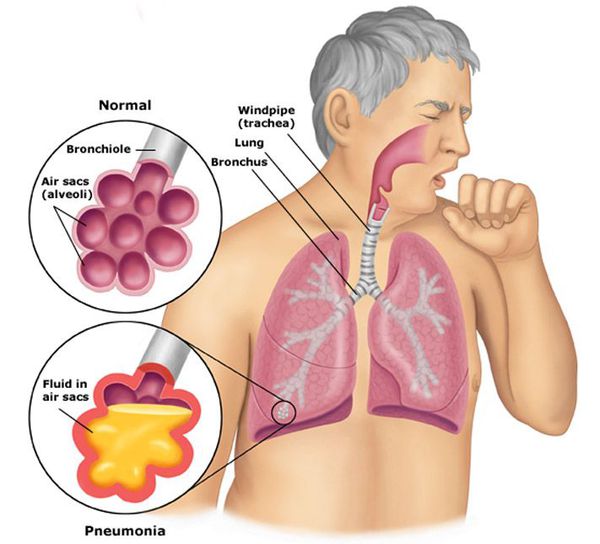

Определение болезни. Причины заболевания

Пневмония (воспаление лёгких) — это острое инфекционное заболевание, поражающее лёгочную ткань. Лёгкие состоят из альвеол, которые при дыхании должны наполняться воздухом. При пневмонии альвеолы заполняются жидкостью (экссудатом) и гноем, что ухудшает газообмен.

Внебольничная пневмония (ВП) — распространённое инфекционное заболевание, особенно среди городского населения. По статистике, в России ежегодно пневмонией заболевает около 1,5 миллиона человек. В 2015 году пневмония составила до 50% смертности от болезней органов дыхания, а в 2016 году уровень смертности достиг 21 случая на 100 тысяч жителей.

Среди возможных возбудителей ВП более ста микроорганизмов (вирусы, грибы, простейшие, но в основном — бактерии). Чаще всего заболевание связано с ограниченным кругом микробов, включая:

- пневмококк (S. pneumoniae);

- микоплазму (M. pneumoniae);

- хламидофилу (C. pneumoniae);

- гемофильную палочку (H. influenzae);

- респираторные вирусы;

- энтеробактерии;

- золотистый стафилококк (S. aureus);

- легионеллу пневмофилу (L. pneumophila).

Факторы риска неблагоприятного исхода включают возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания.

При появлении симптомов обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением — это опасно для здоровья!

Профилактические меры

Односторонняя пневмония — опасное заболевание. Однако, приняв профилактические меры, можно предотвратить его развитие:

- своевременная вакцинация против возбудителей болезни;

- избегание переохлаждения;

- активный образ жизни (но без чрезмерных нагрузок);

- грамотное и своевременное лечение заболеваний дыхательных путей;

- отказ от алкоголя и курения;

- регулярные медицинские осмотры.

Важно! Правосторонняя и левосторонняя нижнедолевая и верхнедолевая пневмония может привести к смерти маленьких пациентов в 10-30% случаев. Эта цифра зависит от возрастной группы и региона проживания.

Симптомы внебольничной пневмонии

Симптомы внебольничной пневмонии разнообразны и делятся на три синдрома: синдром поражения легочной ткани (дыхательная недостаточность), интоксикационный синдром и астено-вегетативный синдром. Эти синдромы взаимосвязаны и проявляются следующим образом:

— Мигрени, снижение аппетита, ночная потливость, цианоз кожи, особенно в области носогубного треугольника. Часто возникают загрудинные боли при вдохе и выдохе, покалывания в правом подреберье, усиливающиеся при дыхании, а также гипертермия 38.0 — 39.9°С. Кашель может быть сухим или с обильной гнойно-слизистой, вязкой или жидкой мокротой, иногда с прожилками крови.

— Одним из симптомов является нехватка воздуха, проявляющаяся инспираторной одышкой — трудностью при вдохе. Это особенно пугает детей, так как одышка может возникать в покое или во сне, частота дыхательных движений может превышать 40 раз в минуту. Она возникает при нарушении газообмена и воспалительном инфильтрации альвеол. Тяжелая одышка развивается при поражении нескольких сегментов или долей легкого. Остаточные явления одышки сигнализируют о прогрессировании разрушений легочной ткани.

— Снижение работоспособности, сонливость, плохое самочувствие, суставные и мышечные боли, спутанность сознания вплоть до полубредового состояния и синкопе.

— Дополнительные признаки: тошнота, тахикардия, диарея, рвота, снижение артериального давления, возможная сыпь на лице (герпес), конъюнктивит.

— У пожилых пациентов могут наблюдаться тахикардия, тахипноэ, спутанность сознания, нормальная температура или незначительный субфебрилитет, затруднение речи и кровохарканье из-за слабости сосудов легких.

Симптомы также разделяются по стороне воспаления. Чаще поражается правое легкое, что связано с анатомическими особенностями правого бронха. Правосторонняя пневмония чаще встречается у детей и у взрослых с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или болезни почек. Основным возбудителем правосторонней пневмонии является стрептококк, поражающий нижнюю область легких. Левосторонняя пневмония более опасна, так как может затрагивать соседние структуры, а проникновение бактерий в левое легкое указывает на ослабленный иммунитет. Основные симптомы включают кашель и боль в боку, а также асимметрию дыхания.

По степени тяжести выделяют:

• Легкая форма — кратковременная одышка при нагрузках, субфебрилитет, нормальное артериальное давление, ясность сознания.

• Средняя тяжесть — тахикардия, потливость, лихорадка, легкая эйфория.

• Тяжелая форма — дыхательная недостаточность, требующая оксигенотерапии или искусственной вентиляции, бредовое состояние сознания.