Лечение

Лечение паракератоза имеет две основные цели:

-

Избавление от заболевания. Для этого назначают противомикробные и противовоспалительные средства. Использование «народных» методов, таких как ванночки, тампончики и спринцовки, не рекомендуется, так как они неэффективны и могут быть вредными.

-

Устранение очагов заболевания. Методы зависят от наличия признаков злокачественной или доброкачественной опухоли. Стандартные способы удаления участков с паракератозом включают:

- вапоризацию (выпаривание) с помощью лазера;

- диатермокоагуляцию (прижигание током);

- криодеструкцию (уничтожение холодом с использованием жидкого азота);

- аргоноплазменную коагуляцию (с помощью плазмы газа аргона);

- инвазивное вмешательство, такое как ампутация или конизация (удаление конусообразного участка). Инвазивные методы применяются только в случае перехода паракератоза в предраковую лейкоплакию, появления новообразований или рубцовой деформации.

Плоскоклеточный рак вульвы

Ученые установили, что плоскоклеточный рак вульвы (VSCC), возникающий из уVIN, имеет морфологию бородавок или базалоидов. VSCC, связанный с dVIN, чаще проявляется как кератинизирующий.

Исследования показали, что это различие не всегда очевидно. В 9–21% случаев наблюдается несоответствие между гистологией и наличием ВПЧ. В 37,5% ВПЧ-позитивных опухолей плоскоклеточный рак вульвы оказался кератинизирующим, а в 9,2% ВПЧ-негативных карцином были обнаружены признаки базалоида или бородавки.

Таким образом, наличие кератинизации, базалоидных или бородавчатых признаков не всегда указывает на статус ВПЧ.

Иммуногистохимическая позитивность к p16 хорошо коррелирует с высоким риском ВПЧ-статуса (>90%) и обычно используется как суррогатный маркер для высокого риска ВПЧ-инфекции.

Рисунок окрашивания должен быть диффузным, сильным и непрерывным (ядерным и цитоплазматическим) – «блочным». Пятна должны присутствовать в базальном слое с охватом не менее одной трети толщины эпителия.

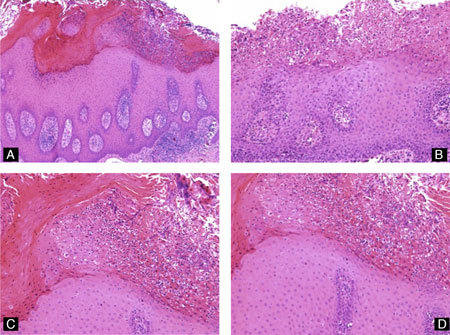

Рис. 3

Рис.3 Внутриэпителиальная неоплазия вульвы (ВИН), иммуногистохимические особенности. p16 с (A) диффузным сильным блочно-подобным окрашиванием в VIN 3; (B) пятнистое окрашивание в condyloma acuminatum; (C) отрицательный в dVIN. p53 показывает (D) слабое пятнистое окрашивание в нормальной коже, (E) усиление базального окрашивания при плоскоклеточной гиперплазии и (F) усиление базального и парабазального окрашивания при dVIN. Ki-67 показывает (G) окрашивание полной толщины в VIN 3 и (H) усиление базального и парабазального окрашивания в dVIN. (I) нормальная кожа не показывает окрашивания Ki-67 в базальном слое (стрелки).

Почти 100% случаев HSIL (плоскоклеточное внутриэпителиальное поражение высокой степени) являются сильно p16-положительными. Случаи LSIL (плоскоклеточное внутриэпителиальное поражение низкой степени) имеют менее интенсивное окрашивание. Только 0-17% случаев dVIN показывают слабое окрашивание p16. LS и SCH обычно отрицательны для p16.

Исследования показали положительность p53 в 83% случаев dVIN с окрашиванием в базальном слое и супрабазилярным расширением (от нижней трети до полной толщины) в >90% базальных клеток.

Нормальный эпидермис показал пятнистую позитивность в <10% базальных клеток без супрабазилярного удлинения. Последующие исследования подтвердили эти результаты, сообщая о положительном p53 в 66–100% случаев dVIN. В редких случаях dVIN демонстрирует сильное супрабазиларное окрашивание и минимальное базальное окрашивание.

Однако p53 имеет свои ограничения как диагностический маркер для различения dVIN от SCH и реактивных изменений. Активное окрашивание p53 наблюдается в 5–61% случаев LS и до 40% в SCH, что связано с повышенным окислительным стрессом.

Существуют два паттерна аберрантного иммуноокрашивания из-за мутаций р53:

- сильное и диффузное окрашивание из-за миссенс-мутаций;

- полностью негативное окрашивание (нуль-паттерн) из-за бессмысленных мутаций.

Ki-67 может быть полезным маркером для различения dVIN от SCH и нормального эпителия.

- Ki-67-отрицательный слой базальных клеток характерен для нормального эпителия;

- uVIN и dVIN показывают положительное окрашивание Ki-67 в базальном и супрабазилярном слоях.

При dVIN окрашивание Ki-67 положительное в базальном и тонком парабазальном слоях, что отличается от базального выражения в LS. Окрашивание Ki-67 в uVIN более заметно и обычно охватывает всю толщину эпителия.

В ограниченном числе исследований сообщалось об увеличении иммуногистохимической экспрессии ProEx C, теломеразы, β-катенина и остеопонтина, а также об аномальной потере E-кадгерина в uVIN, но их диагностическая ценность не превышает предложенной p16.

Некоторые исследования показали, что SOX2, фосфорилированный-S6 и циклин-D1 могут быть полезны для диагностики dVIN, но для подтверждения их значимости необходимы дальнейшие исследования.

Гиперкератоз плоского эпителия шейки матки

При описанных ранее формах гиперкератоза патологические изменения заметны невооруженным глазом. Однако при поражении плоского эпителия явных признаков не наблюдается. Это состояние чаще всего затрагивает женщин и касается плоского эпителия шейки матки.

В норме процессы слущивания и образования новых клеток, выстилающих слизистые оболочки половых органов, находятся в равновесии, регулируемом гормонами эстрогеном и прогестероном.

При дисбалансе этих гормонов может происходить чрезмерное отмирание клеток. Гинеколог во время осмотра может заметить беловатые пятна на шейке матки, при этом пациентка не испытывает жалоб. Окончательный диагноз «гиперкератоз плоского эпителия» (лейкоплакия) устанавливается на основе мазка на цитологию.

Кроме гормональных нарушений, к этому состоянию могут привести:

- инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ);

- хронические венерические инфекции и кандидоз;

- травмы шейки матки (аборты, разрывы при родах, грубый секс);

- климакс;

- снижение иммунитета;

- наличие внутриматочных спиралей;

- агрессивное лечение эрозии шейки матки (диатермокоагуляция).

Лейкоплакия считается предраковым состоянием, создающим благоприятные условия для развития злокачественных новообразований.

Выделяют три формы гиперкератоза плоского эпителия:

- Истинная форма, вызванная гормональными нарушениями, в частности, избыточной продукцией прогестерона.

- Паракератоз, возникающий вследствие травматических повреждений шейки матки (например, при абортах или родах), что приводит к образованию рубцов. Соединительная рубцовая ткань неэластична и подвержена ороговению.

- Дискератоз — самая опасная форма, при которой происходит злокачественное перерождение клеток: они беспорядочно делятся, формируют наросты и плохо отшелушиваются.

Склерозирующий лишай

LS часто ассоциируется с dVIN. Классический вид LS характеризуется истончением эпидермиса, потерей ребер, базальным вакуолярным изменением и широкой полосой гомогенизированного коллагена в дерме. Также могут наблюдаться полосообразный лимфоцитарный инфильтрат и вариабельный отек, особенно на ранних стадиях.

Долгосрочные исследования показывают, что риск прогрессирования LS до плоскоклеточного рака очень низок (1-3%), и большинство авторов не считают его предраковым образованием.

Обнаружение базальной ядерной атипии в обычных LS называется атипичными LS. Атипичный LS может демонстрировать усиление окрашивания p53, и некоторые исследователи предполагают, что он может быть очень ранней формой dVIN.

LS с гиперплазией, дискератозом и паракератозом (обычно в виде столбцов над кожными сосочками) называется гипертрофическим LS. В этом случае наблюдается минимальная базальная цитологическая атипия, отсутствие скученности и минимальное или отсутствие митозов.

Паракератоз – это ороговение слизистого слоя шейки матки: причины, симптомы, диагностика и лечение

Паракератоз — это состояние, характеризующееся патологическими изменениями эпителиальных тканей, в частности их ороговением. Эпителий присутствует практически во всех органах.

В современной гинекологии часто встречается паракератоз шейки матки.

Что это такое? Какие симптомы его сопровождают? Нужно ли беспокоиться? Какие методы лечения предлагает гинеколог? Эти вопросы волнуют многих женщин.

Диагностические мероприятия при паракератозе

Паракератоз — это патология с нечеткой клинической картиной, требующая тщательной диагностики.

- Сначала врач проводит опрос пациентки и собирает анамнез.

- Затем необходим гинекологический осмотр. Специалист может обнаружить участки с измененными тканями, которые выглядят как округлые бляшки с уплотнениями или ороговевшими чешуйками.

- У женщин берется соскоб для цитологического исследования тканей. Под микроскопом врач может увидеть патологические изменения эпителия.

- Обычный соскоб не позволяет проверить состояние клеток из глубоких слоев слизистой оболочки, поэтому врачи рекомендуют биопсию для выявления возможного злокачественного перерождения тканей.

- Кольпоскопия также предоставляет важную информацию. Во время процедуры врач определяет объем поражения тканей и локализацию очагов паракератоза.

- В ходе кольпоскопии проводится йодная проба: врач наносит на ткани раствор йода, который окрашивает здоровые эпителиальные ткани.

- Дополнительно пациентка сдает кровь на анализ для выявления воспалительного процесса в организме.

- Также необходимы анализы на наличие бактериальной или вирусной инфекции и определение уровня гормонов в крови. Эти тесты помогают выяснить причину паракератоза.

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия направлена на устранение причин патологических изменений тканей. При вирусных заболеваниях назначают противовирусные препараты и интерферон. При бактериальных инфекциях необходимы антибиотики. Для снятия воспаления используют нестероидные противовоспалительные средства.

Важно также следить за состоянием иммунной системы. Женщинам рекомендуется витаминотерапия.

Часто врачи советуют витамины с цинком, так как этот минерал важен для женщин. Его дефицит может приводить к ороговению тканей.

Устранение очагов паракератоза

Медикаментозная терапия устраняет инфекцию и воспаление, однако поврежденные ткани могут сохраняться. В таких случаях врач может решить об их удалении, что зависит от степени поражения.

Для удаления измененного эпителия часто применяются лазерная терапия (вапоризация), криодеструкция (вымораживание жидким азотом) и коагуляция.

При предраковом состоянии или развивающемся раковом заболевании необходимо хирургическое вмешательство для удаления патологически измененных тканей.

В тяжелых случаях может потребоваться полная резекция матки.

Прогнозы и возможные осложнения

При своевременном обнаружении паракератоза плоского эпителия шейки матки заболевание поддается лечению. Однако в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, такие как неоплазия, которая является предраковым состоянием.

Паракератоз увеличивает риск развития онкологии.

Также к осложнениям относятся рубцовые деформации шейки матки, что может негативно сказаться на репродуктивной системе и иногда требует хирургического вмешательства.

Профилактические меры

Паракератоз — серьезное заболевание, способное вызвать множество осложнений.

Поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Женщинам, особенно из группы риска (перенесшим операции или страдающим заболеваниями эндокринной системы), следует внимательно следить за своим здоровьем.

Необходимо избегать беспорядочных половых связей, так как они могут привести к инфекциям или нежелательной беременности. Все заболевания репродуктивной системы, включая венерические, должны своевременно лечиться.

Помните, что гормональные препараты следует принимать только по назначению врача и строго соблюдать дозировку.

Лечение гиперкератоза

Очаги гиперкератоза удаляют радиоволновым, лазерным или фотодинамическим методом. Эти процедуры не оставляют рубцов и предотвращают рецидивы заболевания.

При запущенном гиперкератозе, проникающем глубоко в клетки плоского эпителия шейки матки, проводят конизацию — удаление пораженной части шейки. Удаленные ткани отправляют на гистологическое исследование для выявления раковых клеток.

Если гиперкератоз сопровождается воспалительными процессами и инфекциями, женщине назначают антибиотики, противогрибковые, противотрихомонадные и противовирусные препараты как в таблетках, так и в виде свечей. Врачи подбирают комбинированные средства с антибактериальными и противовоспалительными компонентами, которые вводятся непосредственно в половые пути.

Профилактикой заболевания является щадящее лечение патологий шейки матки, устранение воспалительных процессов, лечение ЗППП и проведение абортов на ранних сроках без травматизации тканей. Всем женщинам рекомендуется регулярно посещать гинеколога. Во время осмотра можно выявить не только гиперкератоз шейки матки, но и другие заболевания половой системы.

Чтобы проверить наличие этого заболевания и других гинекологических патологий, необходимо записаться на прием в Университетскую клинику, пройти гинекологический осмотр и сдать анализы. В клинике есть вся необходимая аппаратура для диагностики и лечения.

Симптомы паракератоза

Течение паракератоза проявляется утолщением эпителия кожи из-за усиленной пролиферации клеток в базальном и шиповидном слоях. Это приводит к повышению энергетического обмена (пролиферационный акантоз) или к замедлению созревания клеток и снижению метаболизма (ретенционный акантоз). Заболевание также характеризуется уплотнением участков слизистой оболочки, вызванным изменениями в нижележащих слоях, без нарушений ороговения на поверхности. Паракератоз может быть неспецифическим симптомом при различных заболеваниях.

Почему в мазке появляется койлоцитоз

Причина патологии – поражение эпителия шейки матки вирусом папилломы (ВПЧ) или другими процессами. Это приводит к нарушению клеточного деления и образованию неправильно развитых койлоцитов вместо нормальных эпителиальных клеток:

- Койлоциты больше по размеру, чем здоровые клетки.

- Ядра койлоцитов, пораженных вирусом или воспалением, увеличены, деформированы и имеют неправильную структуру, могут распадаться.

- У здоровых клеток цитоплазма окружает ядро, а у койлоцитов она сохраняется только по краям, образуя «гало» – зону просветления.

Измененные клетки не могут нормально делиться, что приводит к нарушениям митоза и повышает риск рака.

Койлоциты разнообразны и могут иметь разные степени отклонения от нормы. Чем выраженнее отклонение, тем выше вероятность развития злокачественной опухоли. Опасность конкретного случая может оценить только врач-морфолог, исследующий мазок. Присутствие койлоцитов всегда является тревожным симптомом.

Профилактические меры

- Женщинам, которые уже столкнулись с паракератозом или хотят избежать его, рекомендуется принимать препараты с содержанием цинка. Это поможет предотвратить развитие заболевания.

- Риск заболеть паракератозом выше у тех, кто имеет проблемы с эндокринной системой или перенес операции на маточной шейке. Им следует быть особенно осторожными в выборе сексуальных партнеров, так как половые инфекции могут спровоцировать болезнь. Также не рекомендуется самостоятельно принимать гормональные препараты без консультации с врачом.

Чтобы избежать паракератоза, стоит придерживаться следующих правил:

- Привиться от вируса папилломы (ВПЧ).

- Минимизировать незащищенный секс с «непроверенными» партнерами.

- Соблюдать половую гигиену — ежедневно мыть интимные органы, лучше с использованием травяных отваров.

- Избегать купания в слишком горячей воде.

- Регулярно посещать гинеколога.

- Не курить и избегать пассивного вдыхания табачного дыма.

- Ограничить употребление крепкого алкоголя и жирной пищи.

- Заниматься физической активностью, высыпаться и избегать стрессов.

Заболевания женской половой сферы могут серьезно угрожать детородной функции и жизни пациентки. Главный страх женщин — это возможность перерождения патологии в злокачественное образование. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно наблюдаться у специалиста и не откладывать визит к врачу при появлении любых необычных симптомов.

Диагностическое исследование

Диагностика включает определение типа нарушения процессов ороговения слизистой шейки матки и выяснение его причины, что позволяет установить основное заболевание. Для точной постановки диагноза используется ряд методов исследования:

- Опрос и гинекологический осмотр.

- Цитология и гистология тканей.

- Ножевая биопсия.

- Кольпо- и видеокольпоскопия.

- Проба Шиллера.

- Микроскопия мазков на бактериальную инфекцию.

- Анализ крови на ИППП (обычно ПЦР-методом).

- Определение уровня гормонов.

- Иммунологические исследования.

Осмотр шейки матки с помощью зеркал позволяет врачу обнаружить измененные участки тканей, чаще всего в виде округлых бляшек с ороговевшими чешуйками (гиперкератоз) или уплотненного сморщенного эпителия (паракератоз). Для подтверждения типа изменений берется соскоб тканей для цитологического исследования.

Измененный цилиндрический эпителий при заборе материала не позволяет получить клетки из глубоких слоев слизистой шейки матки. Это затрудняет оценку дифференциации клеток и выявление атипичных элементов, что может указывать на начало перерождения в рак. Поэтому врачи рекомендуют ножевую биопсию с гистологическим анализом, что позволяет исключить или подтвердить рак.

Кольпоскопические методы уточняют объем и локализацию поражения. Это могут быть единичные точечные изменения или более обширные поражения слизистой цервикса.

Шиллер-тест, проводимый при кольпоскопии, представляет собой йодную пробу. Нормальный эпителий окрашивается раствором йода, а йодонегативные участки указывают на патологию, глубину и тяжесть которой необходимо выяснить.

Анализы крови помогают выявить причины изменений слизистой оболочки, включая вирусные или бактериальные инфекции и нарушения уровня гормонов.

Профилактика

Кератозам подвержены женщины детородного возраста, пациентки с нарушениями эндокринной системы, активные сексуально девушки (особенно при частой смене партнеров и экстремальных экспериментах), а также женщины, перенесшие операции на органах репродуктивной системы, рожавшие или сделавшие аборты.

В группу риска также входят женщины с инфекциями, передающимися половым путем, и хроническими бактериальными, вирусными или грибковыми заболеваниями.

Для профилактики заболевания важно регулярно посещать гинеколога, минимум раз в полгода. Врач назначает дополнительные скрининговые методы и анализы для исключения возможных заболеваний. Рекомендуется:

- принимать препараты с цинком;

- не использовать гормональные препараты без предварительных анализов на гормональный фон;

- тщательно выбирать партнера и бережно относиться к себе во время полового акта;

- регулярно проверяться на инфекции, передающиеся половым путем;

- соблюдать правила личной гигиены.

При соблюдении этих рекомендаций предраковые заболевания, включая гиперкератоз, не будут представлять опасности. Современные методы вакцинации против вирусных инфекций и вакцины от рака шейки матки, такие как «Церварикс», обеспечивают женщинам XXI века большую защиту по сравнению с предыдущими поколениями.

Что такое дискератоз шейки матки и почему он возникает

Наружная часть слизистой шейки матки, эктоцервикс, покрыта многослойным плоским эпителием бледно-розового цвета. Внутри, в цервикальном канале, соединяющем половые пути и полость матки, расположен рыхлый цилиндрический эпителий ярко-красного цвета.

В отличие от кожи, эктоцервикс не имеет рогового слоя, его поверхность влажная и мягкая. Клетки на ней постоянно отмирают и заменяются новыми. Однако инфекции и другие негативные факторы могут нарушить этот процесс, приводя к образованию плотных очагов.

В уплотненных участках обнаруживаются дискератоциты — небольшие вытянутые клетки с увеличенными ядрами, содержащие блестящую цитоплазму и белок кератин. Эти структуры не являются злокачественными, но указывают на высокий риск онкологии.

Патологические изменения могут варьироваться от небольших очагов до обширного поражения шейки матки, иногда процесс затрагивает и стенки влагалища.

Дискератоз часто сочетается с паракератозом — патологией, также проявляющейся плотными очагами на эпителии. Паракератоз может быть признаком вирусного поражения, нарушения развития клеток или хронического воспаления.

Лейкоплакия — предраковое состояние, при котором на слизистой появляются светлые очаги ороговевшего эпителия. Лейкоплакия с дискератозом плоского эпителия шейки матки имеет три клинические формы:

- Простая — на эктоцервиксе наблюдаются плоские белые пятна.

- Бородавчатая (чешуйчатая) — характеризуется выраженным ороговением, на слизистой появляются светлые плотные очаги в виде бородавок или чешуек.

- Эрозивная — из-за ороговения слизистая трескается и покрывается язвами. Это тяжелая форма, часто переходящая в рак.

Дисплазия (цервикальная интраэпителиальная неоплазия, CIN) — предраковое поражение эпителия, вызванное папилломавирусом. Вирус проникает в слизистую, нарушая процессы ороговения и приводя к образованию плотных светлых очагов. В анализах выявляются атипичные клетки — неправильно развитые, двухъядерные, слишком большие или мелкие. Эта патология называется дискератозом с атипией.

Степени дисплазии:

- Первая (CINI) — затрагивает 1/3 поверхности эпителия, самая легкая форма.

- Вторая (CINII) — поражает 2/3 толщины эпителия, средняя степень тяжести.

- Третья — эпителий поражается полностью, без лечения процесс переходит в рак.

Эритроплакия — предраковое состояние шейки матки, при котором наблюдается истончение эпителия. Верхние светлые слои атрофируются, а глубокие яркие — разрастаются, образуя ярко-красные очаги на эктоцервиксе.

Рак шейки матки. Дискератоз плоского эпителия с атипией может наблюдаться при злокачественных новообразованиях, чаще всего — при плоскоклеточном ороговевающем раке, поражающем эктоцервикс.

Диагностика

Патология часто не проявляется характерными симптомами, поэтому ее признаки обычно выявляют во время профилактического осмотра у гинеколога. Диагностика включает несколько этапов:

-

Во время гинекологического осмотра канал шейки обнажают с помощью зеркал. Это первый этап, позволяющий заметить изменения тканей.

-

Если очаг изменений значителен, его можно выявить без аппаратной диагностики. На начальном этапе метаплазии атипичный эпителий представлен всего несколькими клетками. Поэтому следующим шагом является взятие мазка на цитологию и образца ткани на гистологию.

-

Мазок берут во время осмотра до бимануального обследования. Для анализа гинеколог использует специальную щетку — эндобраш. Стерильным инструментом доктор забирает эпителиальные клетки из шеечного канала и зоны трансформации (стык разных типов эпителия). В мазке должны присутствовать все типы эпителия для корректного исследования.

-

После лабораторного анализа протокол может содержать следующие результаты:

- Клеточное строение в норме — цитограмма, характерная для здоровой женщины.

- Воспаление, инфекция, доброкачественные опухоли — в мазке присутствуют единичные атипичные клетки.

- Дисплазия цервикального канала 1, 2 или 3 степени — при легкой дисплазии аномальные клетки проникают вглубь эпителия не более чем на одну треть; при тяжелой форме эпителий полностью поражен атипичной тканью.

- Предраковое состояние — в мазке обнаружены клетки с измененным строением.

- Онкология — под микроскопом видно большое количество злокачественных клеток.

Кольпоскопия — современный метод диагностики состояния тканей шейки с помощью кольпоскопа, оптического зонда с видеокамерой, который вводят во влагалище. При увеличении изображения в 20-30 раз врач может заметить даже незначительные изменения тканей. Под кольпоскопом хорошо видны патологические очаги, которые трудно заметить при осмотре в зеркалах.

Для получения дополнительной информации кольпоскопию дополняют тестом Шиллера. Эта процедура позволяет выявить аномальные участки шейки. На стенки шейки наносят раствор йода, чтобы дифференцировать типы эпителия. Тест Шиллера информативен, так как разные типы клеток окрашиваются по-разному. Зоны метаплазии будут заметны, поскольку они бледнеют на фоне ярко окрашенного нормального эпителия. Эта процедура помогает подтвердить метаплазию, даже если визуально патология не заметна.

Если диагноз вызывает сомнения, проводят гистологию под контролем кольпоскопа. Это исследование тканей шейки под микроскопом для выявления атипичных клеток. Для получения материала берут небольшой кусочек эпителия из зоны патологии, используя хирургический или радиоволновой метод.

Гистология — самый информативный метод анализа, позволяющий установить тип и степень тяжести патологии. Если у врача есть подозрения на рак, биопсия предоставляет данные для точного диагноза.

Устранение очагов паракератоза

Медикаментозная терапия устраняет инфекцию и воспаление, но поврежденные ткани могут сохраняться. В таких случаях врач может решить об их удалении, что зависит от степени поражения.

Для удаления измененного эпителия часто применяются лазерная терапия (вапоризация), криодеструкция (вымораживание жидким азотом) и коагуляция. Если имеется предраковое состояние или развивающееся раковое заболевание, требуется хирургическое вмешательство для удаления патологически измененных тканей. В тяжелых случаях может потребоваться полная резекция матки.

Основные причины развития патологии

Паракератоз — это патология, которую нельзя игнорировать. Чтобы предотвратить осложнения и нормализовать работу организма, важно выявить и устранить причину недуга.

- Изменения гормонального фона влияют на работу тканей и метаболизм клеток. К факторам риска относятся неправильный прием гормональных препаратов, заболевания желез внутренней секреции и постоянные стрессы.

- Паракератоз может развиваться на фоне вирусной инфекции, например, вызванной вирусом папилломы.

- Бактериальные инфекции, такие как хламидиоз и гонорея, также могут вызывать изменения тканей.

- Частая смена половых партнеров и грубые половые акты увеличивают риск.

- Ороговение клеток может происходить при травмах шейки матки, включая родовые травмы и повреждения во время абортов или установки внутриматочной спирали.

- Воспалительные заболевания органов малого таза также могут быть причиной.

- Несоблюдение правил личной гигиены негативно сказывается на функционировании половой системы.

- Снижение иммунной активности также входит в список причин.

- Дефицит цинка в организме может спровоцировать болезнь.

На сегодняшний день точный механизм развития паракератоза не изучен. Однако наличие одного или нескольких факторов риска является серьезным основанием для записи на гинекологический осмотр.

Диагностика паракератоза

Диагноз устанавливается на основе анамнеза и лабораторных исследований. При дифференциальной диагностике исключаются заболевания, сопровождающиеся дерматитами.

Гистологическое исследование соскоба тканей из патологического очага при паракератозе показывает разрыхление рогового слоя кожи и частичное или полное исчезновение зернистого слоя. Клетки рогового слоя имеют палочковидные ядра, а связи между отдельными клетками этого слоя теряются.