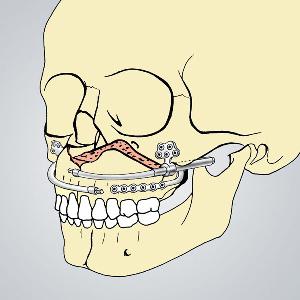

Оперативные вмешательства

Удаление верхней челюсти, или максиллэктомия, проводится по следующим показаниям:

- Злокачественные новообразования в верхней челюсти и ее отростках, а также патологическое разрастание тканей носа, околоносовых пазух и рта.

- Доброкачественные новообразования, которые при прогрессировании могут потребовать удаления верхней челюсти.

Существуют и противопоказания к операции:

- Общее недомогание пациента, острые инфекционные заболевания, специфические заболевания верхней челюсти в острой стадии или обострении.

- Значительное распространение патологического процесса, когда операция не принесет значительного улучшения, а лишь усугубит состояние онкологического больного.

Предоперационная подготовка включает тщательное обследование для выявления других патологий и определения локализации новообразования. Сначала собирается полный анамнез для выяснения этиологии и генетической предрасположенности.

Перед операцией необходимо пройти обследование у других специалистов, включая окулиста, для оценки состояния глаз и возможных осложнений. Поскольку верхняя челюсть связана с глазной ямкой и носовыми пазухами, их обследование обязательно.

Рекомендуется также провести томографию головы и шеи, чтобы лучше понять общее состояние пациента и локализацию опухоли.

Во время операции могут возникнуть осложнения, такие как перелом верхней челюсти или повреждение лицевого нерва при неправильном разрезе. Эти осложнения могут повлиять на течение злокачественного процесса, поэтому максиллэктомия представляет собой риск для онкологического больного.

Внутреннее строение

- Фиссура. Бороздки и полосы на жевательной поверхности всех зубов, кроме резцов и клыков.

- Эмаль. Прочное покрытие коронки, защищающее внутренние слои зуба от химического, теплового и патогенного воздействия.

- Дентин. Главная составляющая зуба, представляющая собой тверду ткань. Состоит из трубочек, обрамленных мембраной Неймана, заполненных жидкостью и содержащих отростки одонтобластов, коллагеновые фибриллы и нервные волокна. Несмотря на трубчатую структуру, дентин обладает высокой прочностью. Его ширина колеблется от 2 до 6 мм.

- Пульпа. Мягкотканевый орган внутри полости зуба, обеспечивающий его питание. Состоит из нервных нитей, кровеносных сосудов и соединительной ткани.

- Цемент корня. Разновидность костной ткани, покрывающая зуб от шейки до верхушки корня и защищающая его.

- Корневой канал. Пространство, проходящее через весь корень, по которому проходят нервные окончания и кровеносные сосуды в главную полость.

- Нерв. Количество нервов соответствует количеству корней (подробнее в статье: сколько корней у зубов взрослого человека?). Эта тонкая белая ниточка проходит через апикальные отверстия и корень в полость коронки.

- Артериальные и венозные сосуды. Проходят от сосудисто-нервного пучка через апикальное отверстие в полость зуба, полностью заполняя ее. Обеспечивают питание зуба и обмен веществ.

- Апикальное отверстие. Вход в пол

Функция контрфорсов

Контрфорсы — это утолщенные участки костной ткани на лицевых отделах черепа. Они выполняют несколько важных функций:

-

Балансировка нагрузки при жевательных движениях. Давление распределяется не только на зубы и альвеолярные части челюстей, но и на скуловую область. Это снижает нагрузку на зубы, уменьшая их разрушение и продлевая срок службы.

-

Снижение интенсивности толчков и тряски при ходьбе. В процессе эволюции прямохождения голова и мозг постоянно испытывают толчки. Часть из них амортизируется позвоночником и оболочками головного мозга, а часть — благодаря контрфорсам черепа.

-

Смягчение толчков при занятиях спортом.

Фото и видео в статье продемонстрируют работу контрфорсов и распределение силовой нагрузки по костям черепа.

Функции верхней челюсти

Функциональность верхней челюсти обусловлена ее неподвижностью и взаимодействием с нижней челюстью, что напоминает работу молота и наковальни. В сочетании с придаточными пазухами носа она выполняет звукообразующую функцию. Повреждение верхней челюсти может привести к нарушениям дикции и изменению или потере голоса.

Верхняя челюсть также участвует в:

- формировании глазной полости и гайморовой пазухи, которая прогревает вдыхаемый воздух;

- создании эстетики лица, определяя его овал и расположение скул;

- функционировании жевательного аппарата, где контрфорсы верхней челюсти взаимодействуют с контрфорсами нижней челюсти;

- реализации глотательного рефлекса.

Патологии развития

Патологии и аномалии развития верхнечелюстной кости могут быть как врожденными, так и приобретенными. Приобретенные аномалии возникают под воздействием внешних и внутренних факторов на протяжении жизни. Их могут спровоцировать травмы, перенесенные болезни или последствия лучевой терапии.

Врожденные

Наиболее распространенной врожденной патологией является верхнечелюстная расщелина (расщелина верхнего неба или альвеолярного отростка). Она возникает из-за парного строения: одна верхнечелюстная кость «отходит» от другой. Формирование расщелин альвеолярного отростка и верхнего неба часто сопровождается расщелинами мягких тканей (губ и мягкого неба). Наличие расщелины может привести к неправильному расположению и аномалиям зубного ряда. Панорамное рентгенографическое исследование позволяет быстро выявить расщелину верхнечелюстной пазухи. В 40% случаев верхнечелюстная расщелина имеет наследственную этиологию.

В результате генетических заболеваний костной системы может нарушаться развитие верхнечелюстной кости. В этом случае речь идет о дизостозе в черепно-лицевой или ключично-челюстной форме. Иногда развивается врожденная микрогнатия, которую могут спровоцировать синдром Робена, наследственная предрасположенность или механическое повреждение плода в период гестации.

Приобретенные

Если у ребенка или взрослого травмирован мыщелковый отросток или сустав, это может привести к артриту.

У взрослых развивается артроз, а у детей диагностируется микрогнатия — недоразвитие верхней челюсти. Причинами микрогнатии могут быть:

- несвоевременная смена зубов;

- рахит;

- повреждение носовой перегородки;

- патологии эндокринной системы;

- остеомиелит;

- периостит;

- тяжелые хронические инфекции.

Важно помнить, что безобидные на первый взгляд привычки, такие как неправильное положение во время сна, нарушения сосания (часто у детей на искусственном вскармливании) и поздний отказ от соски, могут вызвать аномалии зубо-челюстного аппарата. Предотвратить это можно только путем постоянного наблюдения за ребенком.

Особенности развития

Формирование челюстного аппарата начинается на стадии эмбриона. По мере развития костные ткани наращиваются и срастаются. После рождения у ребенка верхняя челюсть еще не полностью сформирована, и ее укрепление продолжается с ростом младенца и развитием зачатков зубов.

Полное формирование верхней челюсти завершается примерно к 15-16 годам. В течение этого времени половинки костей срастаются, а небо приобретает свою окончательную полукруглую форму. Формирование прикуса — важный процесс, от которого зависят дикция и внешний вид.

К концу жизни, по мере выпадения зубов, кости начинают опускаться, и весь аппарат атрофируется. Расположение зубов на верхней челюсти:

- В норме на одной челюсти должно быть от 14 до 16 зубов.

- Центральные резцы имеют зубчатый край для облегчения откусывания.

- Боковые резцы расположены рядом с центральными.

- За клыками находятся премоляры, которые выполняют функции откусывания и пережевывания.

- Далее идут моляры — зубы для жевания и перетирания пищи.

Зубы мудрости присутствуют не у всех людей.

Имплантация передних верхних зубов

При имплантации передних зубов важны два фактора:

- Функциональность — новые зубы должны быть удобными и выдерживать нагрузку при откусывании твердых предметов.

- Эстетика — протезы должны выглядеть идеально, без видимых металлических элементов импланта.

Имплантация передних зубов на верхней челюсти имеет свои особенности.

Необходимо сохранить эстетику во время приживления импланта. Постоянный керамический протез нельзя установить сразу, поэтому стоматолог ставит временный протез, чтобы избежать «дырок» в зоне улыбки.

Важно создать красивый контур десны. При убыли костной ткани и после вживления импланта десна может выглядеть неэстетично. Для соблюдения эстетики и «скрытия» факта протезирования необходимо сформировать эстетичный десневой контур. Обычно это достигается одноэтапной имплантацией с установкой временной коронки, что предотвращает атрофию мягких тканей. Если одноэтапная имплантация невозможна, обязательно устанавливается формирователь десны.

Формирователь десны

Имплант нужно установить максимально точно. Даже небольшое отклонение может нарушить прикус и затруднить установку коронки. Поэтому опытный стоматолог обязательно проведет компьютерную томографию и использует хирургический шаблон.

Требуются специальные импланты. Импланты для верхней челюсти должны быть более деликатными, меньшего диаметра и с особой резьбой, чтобы не травмировать хрупкую кость и лучше приживаться. Существует риск, что металлические стержни будут просвечивать через десну, поэтому можно использовать импланты из белого диоксида циркония вместо титана.

Возможные проблемы и методы лечения

При развитии и функционировании альвеолярных отростков челюстей могут возникать различные проблемы. Они связаны как с естественными процессами (рост и выпадение зубов), так и с внешними факторами (травмы, переломы).

При отсутствии зубов атрофия альвеолярного отростка происходит естественным образом. Этот процесс ускоряется при наличии заболеваний, таких как:

- гингивит;

- пародонтит;

- остеомиелит;

- пародонтоз;

- остеопороз;

- шеечный кариес.

Использование съемных протезов также способствует атрофии. Удаление зуба или перелом челюсти могут усугубить ситуацию. Без лечения атрофия приводит к оголению шейки зуба, что вызывает его расшатывание и выпадение.

Нижняя челюсть чаще подвергается травмам и переломам, чем верхняя, хотя стенки верхнего отростка тоньше и более пористые из-за нервных окончаний и сосудов.

Переломы альвеолярного отростка делятся на несколько видов:

- полный – аркообразное просветление в костной ткани;

- неполный – повреждены все слои костной ткани без смещения;

- частичный – повреждена только наружная часть;

- оскольчатый – несколько переломов в разных направлениях;

- перелом с дефектом кости – поврежденный участок полностью оторван.

Повреждение часто сопровождается переломом зубов, что вызывает кровотечение, отек, сильную боль, усиливающуюся при сжимании зубов. На слизистой могут образоваться раны, возможны нарушения прикуса и боль при глотании.

Для диагностики переломов проводят рентгенографию. Перелом нижней челюсти, благодаря ее плотности, имеет более четкую форму. Лечение включает устранение болевых ощущений, выравнивание отломков и сшивание раны.

Расщелина может образоваться на костях, мягком и твердом небе, а также на губе (заячья губа). Она бывает полной или частичной, боковой или центральной. На нижней челюсти такие дефекты встречаются редко, тогда как на верхней альвеолярный отросток может иметь несросшиеся кости неба. Лечение врожденной патологии осуществляется с помощью пластической хирургии, при которой края расщелины зашивают.

Причины

Рассмотрим основные причины возникновения дефектов:

-

Генетический фактор. Мезиальный и дистальный прикус часто передаются по наследству. Если у родителей есть риск подобных дефектов, они могут контролировать лечение ребенка в детстве, когда формируется челюстно-лицевая система.

-

Аномалии развития во внутриутробном периоде. Патологии беременности могут повлиять на формирование зубочелюстной системы плода.

-

Родовая травма. Мезиальный прикус может возникнуть из-за смещения или вывиха нижней челюсти младенца во время тяжелых родов.

-

Неправильные привычки в детстве. К ним относятся сосание пустышки или пальца, неправильный захват соска и неправильное сосание при искусственном вскармливании. Если отверстие в соске слишком большое, нижняя челюсть ребенка не развивается должным образом.

-

Частые гаймориты и риниты. Постоянное дыхание ртом нарушает развитие лицевых костей.

-

Нарушение смены зубов. Раннее удаление молочных зубов может привести к неправильному развитию челюстно-лицевой системы.

-

Неправильное или отсутствие протезирования.

-

Гипертонус жевательных мышц. Стресс может вызывать истирание резцов и смещение челюстей.

-

Травмы челюстно-лицевой области.

-

Хирургические вмешательства.

-

Сильные механические травмы.

-

Осложнения стоматологических заболеваний. Например, гнойничковые воспаления в ротовой полости или остеомиелит.

-

Неквалифицированная терапия у стоматолога-ортодонта. Это может привести к рецидивам заболевания.

-

Адентия. Это полное или частичное отсутствие зуба.

Симптомы кисты зуба включают ноющую зубную боль и беспокойное состояние, сопровождающееся сильными головными болями. Если развитие кисты не остановить вовремя, воспалительный процесс может затронуть соседние ткани и органы. Анатомия зубов нижней челюсти играет здесь важную роль.

Долгосрочные негативные последствия

Выше были рассмотрены осложнения, возникающие в послеоперационный период, но также важны отсроченные негативные реакции. Некоторые проблемы возникают из-за длительного отсутствия зубов, другие — из-за врачебных ошибок или несоблюдения пациентом рекомендаций.

Наиболее распространенные проблемы:

- При отсутствии зубов жевательные мышцы находятся в состоянии повышенного тонуса из-за отсутствия жевательной нагрузки. Это может привести к болям в челюстном суставе, шее и головной боли.

- Импланты изготавливаются из биосовместимого титана, но на них могут устанавливаться коронки из различных материалов. При длительном нахождении в ротовой полости молекулы этих материалов могут попадать в организм, и последствия этого воздействия еще недостаточно изучены.

- Переимплантит. Если металлический стержень, вживленный в десну, проваливается в черепную кость, это может произойти из-за неправильного угла установки импланта.

Отторжение конструкции может произойти по следующим причинам:

- Врач не собрал достаточные медицинские данные о пациенте и не учел особенности его организма, влияющие на приживаемость имплантов.

- Ошибки при установке импланта.

- Использование некачественных материалов.

- Плохая гигиена ротовой полости и несоблюдение рекомендаций врача.

- Наличие хронических заболеваний.

- Проведение имплантации в период менопаузы или беременности, когда гормональный фон женщины влияет на регенерацию костей и пародонта.

Если вы заметили признаки осложнений после имплантации, не паникуйте и не занимайтесь самолечением. Обратитесь к лечащему врачу, который сможет быстро выявить причину и эффективно справиться с проблемами.

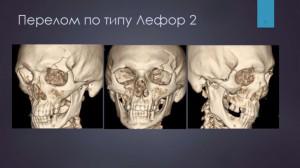

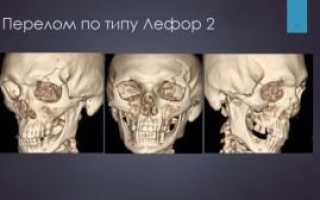

Классификация по Лефору

Хирург Лефор изучил переломы верхней челюсти и разработал классификацию, используемую в медицине сегодня. Существует три группы переломов:

- Лефор 1. Перелом верхней части верхней челюсти. Возникает при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур или травме орбиты, что приводит к отхождению верхнечелюстно-скулового комплекса.

- Лефор 2. Перелом среднего участка верхней челюсти. Происходит из-за прямого удара в носовую кость при сомкнутой челюсти или при отраженном повреждении подбородка, когда ударная сила передается через нижние зубы.

- Лефор 3. Перелом нижнего отдела верхней челюсти. Возможен при травме верхней губы, когда нижние челюсти разомкнуты. Это приводит к отделению нижней части челюсти от общей кости и потере целостности в области стенок гайморовых пазух.

Переломы без смещения встречаются редко. Обычно переломы верхней челюсти сопровождаются смещением, при котором обломки кости расходятся в стороны. По форме и направлению выделяют поперечные, косые, продольные, оскольчатые, компрессионные и клиновидные переломы.

Отличительные черты, патологические процессы и функции

Верхняя челюсть участвует в следующих процессах:

- жевание и распределение нагрузки на зубы;

- определение правильного расположения отростков;

- формирование полостей для носа и рта, а также перегородок между ними.

Благодаря своей анатомии и наличию пазухи верхняя челюсть легче нижней. Её объём составляет около пяти кубических сантиметров, что увеличивает риск травмирования.

Челюсть неподвижна из-за прочного срастания с другими костями черепа.

При травмах или переломах верхняя челюсть срастается быстрее и легче, чем нижняя, благодаря своей неподвижности, что способствует ускоренной регенерации.

Иногда может образоваться киста, которую диагностирует стоматолог. Кисту необходимо удалять сразу.

При воспалении гайморовой пазухи существует риск развития гайморита, который сопровождается головными болями. При осложнениях в пазухах может скапливаться гной.

Строение верхней челюсти человека

Парная верхняя челюсть расположена в центре лицевого сегмента черепа и соединена с его костями. В её состав входит гайморова или воздухоносная пазуха, открывающаяся в полость носа. Верхняя челюсть легче нижней благодаря наличию нескольких пазух, самая крупная из которых имеет средний объём 5 кубических сантиметров.

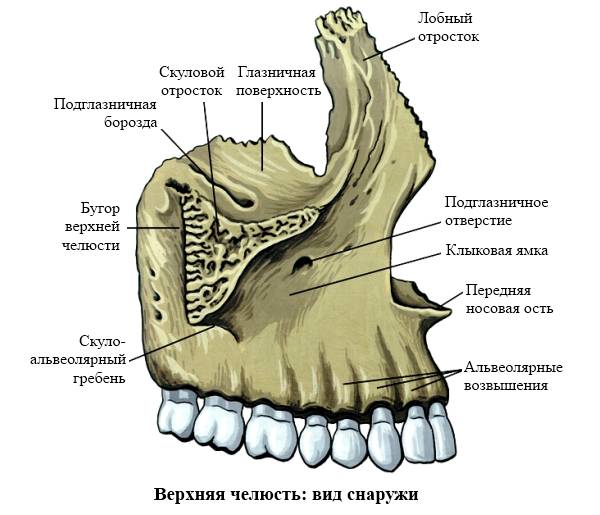

Строение верхней челюсти включает тело с четырьмя поверхностями:

- передняя;

- подвисочная;

- носовая;

- глазничная.

Передняя поверхность изменяла форму с плоской на изогнутую в процессе эволюции. Подглазничный край отделяет её от глазничной поверхности. В нижней части передняя поверхность переходит в щёчный альвеолярный отросток с выпуклостями, соответствующими расположению зубных корней. На медиальном крае находится носовая вырезка, участвующая в образовании переднего отверстия полости носа.

Подвисочная поверхность формирует перегородки крыловидно-нёбной и подвисочной ямок. Она отделена от передней части скуловым отростком. На ней расположен верхнечелюстной бугор с альвеолярными проёмами, ведущими в одноимённые каналы.

Носовая поверхность участвует в образовании латеральной перегородки полости носа. Основное пространство занимает верхнечелюстная расщелина, ведущая в гайморову пазуху. Впереди от расщелины находится слёзная борозда, формирующая носослёзный канал.

Глазничная поверхность имеет треугольную форму и образует нижнюю стенку глазницы. На внутреннем крае расположена слёзная вырезка с слёзной косточкой. В задней части начинается подглазничная борозда, переходящая в одноимённый канал.

Кроме тела, верхняя челюсть включает четыре отростка:

- альвеолярный;

- скуловой;

- нёбный;

- лобный.

Эти отростки различаются по расположению, строению и направлению.

Альвеолярный отросток представляет собой костный валик, отходящий вниз от верхней челюсти. Он образует дугу с восемью углублениями (альвеолами) для зубных корней, разделёнными межальвеолярными перегородками. Наружная поверхность дуги называется вестибулярной, внутренняя — нёбной.

Скуловой отросток направляется к скуловой кости от верхнелатерного участка тела верхней челюсти. Между альвеолой первого моляра и нижним краем отростка расположен скулоальвеолярный гребень, перераспределяющий жевательную нагрузку на скуловую кость.

Нёбный отросток представляет собой горизонтальную костную пластинку, формирующую твёрдое нёбо. На нижней шероховатой стороне расположены нёбные борозды. В передней части отростка проходит резцовый канал, а в задней он соединяется с горизонтальной пластинкой нёбной кости.

Лобный отросток поднимается от тела челюсти и сливается с носовым сегментом лобной кости. Передний слёзный гребень на его латеральной поверхности ограничивает слёзную борозду, а решётчатый гребень на медиальной стороне соединяется со средней носовой раковиной.

Форма челюсти — высокая и узкая или широкая и низкая — влияет на овал лица, однако строение челюсти остаётся неизменным.

Рельеф поверхности ветвей нижней челюсти

Верхняя часть ветви нижней челюсти имеет два отростка. Первый, венечный, служит местом прикрепления височной мышцы. Второй, задний отросток, представляет собой головку эллипсовидной формы, покрытую суставной тканью, и участвует в образовании челюстно-височных суставов.

Из-за своей анатомии нижняя челюсть является непарной костью. Она может двигаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях благодаря особенностям сустава, в отличие от верхней челюсти.

С внешней стороны анатомия нижней челюсти выглядит следующим образом:

- Центральная часть — подбородочный выступ (лат. protuberantia mentalis).

- По бокам от центра расположены подбородочные бугорки (лат. tuberculi mentali).

- Вверх и вбок от бугорков, на уровне второй пары премоляров, находятся подбородочные отверстия (лат. forameni mentali), через которые проходят нервы и сосуды.

- За каждым отверстием начинается косая линия (лат. linea obliqua), переходящая в переднюю границу нижнечелюстной ветви.

Размер и форма подбородочного выступа, а также степень изогнутости кости формируют нижнюю часть овала лица. Выступающие бугорки создают характерный рельеф подбородка с ямочкой в центре.

Анатомия кости в области ветвей определяется мышцами и подвижным суставом, соединяющим ее с височными костями.

На внешней стороне, в районе нижнечелюстного угла, находится жевательная бугристость (лат. tuberositas masseterica), на которой крепится жевательная мышца. На внутренней поверхности ветвей расположена меньшая по размеру крыловидная бугристость (лат. tuberositas pterygoidea) — место прикрепления медиальной крыловидной мышцы.

На центральной части внутренней поверхности нижнечелюстной ветви открывается отверстие нижней челюсти (лат. foramen mandibulae), частично огражденное возвышением — нижнечелюстным язычком (лат. lingula mandibulae). Это отверстие соединяется с подбородочным отверстием на внешней стороне мандибулярного тела через канал в губчатом веществе кости.

По передней границе внутренней стороны ветвей, начиная чуть ниже уровня отверстия нижней челюсти, спускается нижнечелюстной валик (лат. torus mandibularis).