Механизм развития

Цисты, попадая в тонкий кишечник, подвергаются воздействию ферментов поджелудочной железы, что приводит к растворению их оболочки. Освобожденная амеба размножается делением и переходит в толстый кишечник. В просветной форме она может долгое время не вызывать заболевания. Для появления симптомов кишечного амебиаза возбудитель должен трансформироваться в тканевую форму.

Переход в тканевые формы активируется при следующих условиях:

- массивном заражении кишечника;

- повреждениях слизистой оболочки (воспаленные участки, микротравмы);

- нарушении перистальтики кишечника;

- изменении баланса микрофлоры;

- наличии других паразитарных заболеваний (лямблиоз, гельминтозы);

- голодании или низкокалорийном питании с недостатком белков и витаминов;

- иммунодефиците;

- нарушении гормонального фона (особенно у женщин во время беременности);

- стрессах и физических перегрузках.

Для размножения амебы необходим инкубационный период от двух недель до трех месяцев. Это объясняет, почему начальные симптомы амебиаза могут проявляться через 3–4 месяца после заражения. Затем патогенная форма начинает «атаковать» слизистую оболочку кишечника.

Закрепившись на стенке кишечника, микроорганизм выделяет цитолизин и протеолитические ферменты, которые разрушают белки клеточного эпителия и нарушают структуру их оболочки. Погибшие клетки позволяют амебе проникнуть в более глубокий подслизистый слой стенки кишечника, где продолжается активное размножение и образуются первичные очаги. Они вскрываются вовнутрь, образуя язвы.

Часть слизистой восстанавливается и покрывается рубцами. Зона поражения выглядит как сочетание язв и заживших участков. Таков патогенез болезни.

На поверхности язвы структуры выглядят изолированными, однако в подслизистом слое формируется сеть «тоннелей» для усиленного передвижения амеб.

Лечение дизентерии

В лечении дизентерии ключевым моментом является уничтожение возбудителей заболевания. Также важно восстановить водно-солевой баланс и обеспечить детоксикацию организма. Тяжелые формы болезни требуют стационарного лечения, в то время как легкие можно лечить амбулаторно.

Для борьбы с шигеллами применяются медикаменты из нитрофуранового ряда, хинолины и фторхинолоны. Врач назначает антибактериальные препараты, учитывая чувствительность конкретного вида шигелл. При среднетяжелой форме болезни антибактериальные средства принимаются в течение 3-4 дней, а при тяжелой — 5 дней.

В этот период состояние пациента улучшается, нормализуются температура и стул. После завершения курса антибактериальной терапии может сохраняться легкая дисфункция кишечника: стул остается жидким, но частота не превышает трех раз в сутки, и антибиотики больше не нужны.

При легкой степени заболевания важно обильное питье, так как рвота и понос приводят к потере жидкости и солей. Оптимальным напитком является вода с добавлением соды, соли и сахара, а также препарат регидрон. Тяжелым больным вводят внутривенно специальные растворы для восстановления водно-солевого баланса.

Для выведения токсинов назначаются ферментные препараты, такие как Панзинорм и Панкреатин, а также энтеросорбенты: активированный уголь, энтеросорб и смекта. Курс лечения включает высокие дозы витаминов. При сильной боли применяются спазмолитики, такие как но-шпа.

Правильное питание также играет важную роль. Необходимо избегать продуктов, усиливающих брожение в кишечнике, таких как молоко, бобовые, черный хлеб, огурцы, свекла и капуста.

При лечении детей следует уделять особое внимание питанию. Если ребенок отказывается от еды, насильно кормить его не стоит. Когда аппетит восстанавливается, объем пищи следует уменьшить наполовину и постепенно увеличивать, чтобы не перегружать организм. Рекомендуется давать много питья, например, компоты и морсы.

После болезни могут проявляться признаки дисбактериоза. Для его устранения применяются пробиотики, восстанавливающие нормальную микрофлору, такие как Бифиформ, Линекс и Бифидумбактерин-Форте.

Некоторые народные методы лечения дизентерии могут быть использованы только с одобрения врача. К ним относятся настои дубовой коры, отвар цветов жимолости и настой тысячелистника. Эффективным средством является корень кровохлебки, а также отвары и настои подорожника, черемухи, черники и листьев ежевики.

Дизентерия занимает второе место по смертности от паразитарных инфекций в мире, поэтому Всемирная Организация Здравоохранения акцентирует внимание на профилактике дизентерийной амебы. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах, но с развитием туризма его география расширяется.

Обычно регистрируются единичные случаи инфицирования, и эпидемии становятся редкостью. Поскольку дизентерия может привести к серьезным осложнениям, важно знать причины заболевания, его симптомы и методы профилактики.

Жизненный цикл

Амёба может существовать в трёх формах: тканевой, просветной и цистной. Тканевая форма встречается только у больных амёбиазом, тогда как просветная и цистная формы могут обнаруживаться и у носителей.

Жизненный цикл в организме человека.

Заражение

Заражение происходит при попадании цист в верхний отдел толстой кишки, в частности в слепую и восходящую ободочную кишку. В этом месте цисты превращаются в просветные формы и проникают в ткань кишки, что вызывает воспаление и образование язв.

Просветная форма

Просветная форма дизентерийной амёбы (лат. forma minuta) имеет размер около 20 мкм и обитает в верхнем отделе толстой кишки. Она движется с помощью псевдоподий (ложноножек). Ядро амёбы сферическое, диаметром 3-5 мкм, с хроматином, расположенным под ядерной оболочкой в виде небольших глыбок. В центре ядра находится небольшая кариосома. Питается бактериями.

Цикл развития.

Человек заражается амёбиазом, проглатывая цисты паразита. В двенадцатиперстной кишке происходит эксцистирование, в результате которого образуется молодая четырехъядерная метацистная амёба. В просвете толстой кишки она делится, образуя восемь мелких клеток, которые превращаются в вегетативные формы. Эти формы не вредят человеку, растут, питаются бактериями и размножаются. Они могут инцистироваться и выходить наружу.

При ухудшении условий для хозяина (охлаждение, перегрев, авитаминоз, стресс, гельминтозы, хронические заболевания) вегетативные формы могут превращаться в крупные, вызывая образование язв. Это приводит к разрушению стенок кровеносных сосудов и кровотечениям в кишечнике. Погружаясь глубже, они становятся тканевыми формами, которые в тяжелых случаях могут попасть в кровь и распространиться по организму, вызывая абсцессы в печени, легких и других органах. В остром периоде заболевания в фекалиях больного обнаруживаются как цисты, так и трофозоиты.

Тканевая форма

При внедрении просветной формы амёбы в ткани образуется тканевая форма (лат. forma magna) размером 20-60 мкм. В отличие от просветной формы, она не содержит включений в цитоплазме. На этой стадии амёба размножается в стенке толстой кишки, вызывая язвы. Язвенное поражение толстой кишки сопровождается выделением слизи, гноя и крови.

Большая вегетативная форма

Просветные и тканевые формы амёбы, попавшие в просвет кишки из язв, увеличиваются до 30 мкм и более, приобретая способность фагоцитировать эритроциты. Эта форма называется большой вегетативной или эритрофагом.

Иногда амёбы из кишечника проникают в другие органы, преимущественно в печень, формируя вторичные очаги — абсцессы (внекишечный амёбиаз).

При затихании острого периода болезни большая вегетативная форма уменьшается в размерах и переходит в просветную форму, которая инцистируется в кишечнике. При дефекации она выбрасывается во внешнюю среду и погибает в течение 15-20 минут.

Циста

Цисты образуются при сгущении фекалий в толстой кишке. Просветная форма окружена оболочкой и превращается в шаровидную цисту размером около 12 мкм с четырьмя ядрами, которые по строению не отличаются от ядер вегетативной формы. Незрелые цисты содержат от одного до трех ядер и имеют вакуоль с гликогеном. Некоторые цисты также содержат хроматоидные тела.

С фекалиями цисты выбрасываются во внешнюю среду. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека они проходят метацистную стадию (деление на восемь дочерних амёб) и образуют просветные формы.

Цисты могут сохранять жизнеспособность в воде и влажной почве более месяца.

Профилактика.

При данном заболевании выделяют два типа профилактики: личную и общественную.

Личная профилактика включает мытьё овощей и фруктов кипячёной водой перед употреблением, питьё только кипячёной воды, а также мытьё рук перед едой и после посещения туалета.

Общественная профилактика включает борьбу с загрязнением почвы и воды фекалиями, обследование на цистоносительство работников предприятий общественного питания, лечение больных, уничтожение мух и санитарно-просветительскую работу.

Амёбиаз: что это?

Амебиаз кишечника — инфекционное заболевание, приводящее к дизентерии. В отличие от бактериальной дизентерии, возбудителем амебиаза является одноклеточное простейшее — кишечная амеба Entamoeba histolytica. Она поражает не только кишечник, но и другие внутренние органы, чаще всего печень.

Entamoeba histolytica — обычный обитатель толстой кишки здорового человека, наряду с другими простейшими. Симптомы колита или дизентерии проявляются только у 10% носителей. Жизненный цикл амебы включает вегетативную стадию и стадию цисты.

Вегетативная стадия может принимать три формы:

- Тканевая;

- Просветная;

- Предцистная.

Эти формы различаются по виду, размеру клеток и функциям.

-

Тканевая форма. Размер клетки составляет 20–25 мкм. Клетки подвижны, при микроскопии различаются наружный и внутренний слои. Цитоплазма не содержит включений. Тканевую форму амеб выделяют из пораженной ткани при остром амебиазе, в фекалиях она встречается редко.

-

Просветная форма. Размер клетки составляет 20–40 мкм, при движении она может вытягиваться до 60–80 мкм. При микроскопии виден светлый наружный слой без включений и внутренний слой с мелкозернистыми включениями и заглоченными эритроцитами. Эта форма синтезирует ферменты, разрушающие клетки человека, и проникает в слизистую оболочку, образуя язвы и некротические поверхности. Просветную форму находят в кале больного с амебиазом в острой фазе.

-

Предцистная форма. Размер клетки уменьшается до 10–18 мкм. Внутренний и наружный слои практически сливаются, внутренний слой не содержит заглоченных эритроцитов или бактерий. Вегетативная стадия быстро погибает во внешней среде, а распространение амеб происходит в фазе цисты.

-

Циста — покоящаяся стадия простейшего, размером 10–15 мкм. Она содержит 4 ядра и при делении образует четыре вегетативные клетки. Цисты выделяются с калом и могут сохранять жизнеспособность до 1 месяца во внешней среде и до 8 месяцев в воде.

Заболеть амебиазом может человек любого возраста и пола. Болезнь распространена в тропических и субтропических странах, что связано с низким уровнем санитарии. В странах СНГ заболевание чаще встречается в южных областях, но в последние годы ареал амебной дизентерии значительно расширился на фоне миграционных процессов.

Диагностика

В ходе предварительной диагностики учитываются возможные источники заражения, жалобы пациента и результаты осмотра. Для подтверждения диагноза проводится лабораторная диагностика, включающая анализы кала на копрограмму, скрытую кровь, а также приготовление мазка и его микроскопию.

В мазке под микроскопом можно обнаружить живые формы амебы или цисты. Обязательно исследуются не менее четырех неокрашенных мазков. Выявляются подвижные просветные и тканевые формы. Эффективность исследования максимальна при микроскопии в течение 30 минут после дефекации, так как при длительном хранении амебы погибают.

Окрашивание йодом улучшает видимость ядер одноклеточных организмов. Диагноз считается подтвержденным при обнаружении вегетативных больших форм возбудителя. Исследование также включает дифференциальную диагностику с дизентерией, вызванной шигеллезом.

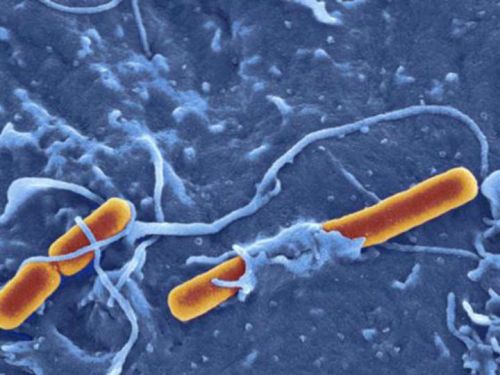

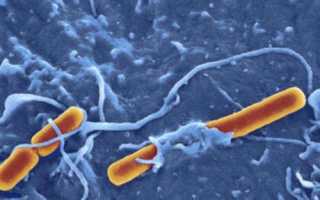

Микроорганизмы различаются по строению, в частности, это дизентерийная шигелла.

Для диагностики абсцесса печени применяются:

- УЗИ;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография;

- радиоизотопное сканирование печени.

Лечение

Лечение амебиаза рекомендуется проводить в стационаре из-за высокой вероятности осложнений. При кишечной дисфункции следует назначить механически и термически щадящую диету: еда должна быть теплой, без грубой клетчатки, жиров и углеводов, но богатой витаминами. Питание должно быть дробным — 5-6 раз в сутки малыми порциями.

Обязательно назначается противопаразитарная терапия. Препараты для лечения амебиаза делятся на три группы:

Противоамебные препараты (амебоциды)

Назначаются для уничтожения амеб у носителей, так как действуют только на просветные формы (цисты и малую вегетативную форму):

- Хиниофон — препарат содержит 25% йода, который губительно действует на возбудителя. Взрослым назначают по 2 таблетки трижды в сутки в течение 10 дней.

- Йодохинол — йодсодержащий препарат, который принимают по 1 таблетке (0,65 г) каждые 8 часов во время еды. Курс лечения — до 20 дней.

- Дилоксанида фуроат — принимают по 1 таблетке (0,5 г) каждые 8 часов в течение 10 дней.

Тканевые амебоциды

Это препараты, которые уничтожают тканевую и большую вегетативную формы амеб, не действуя на цисты и малую форму. Они способны проникать в кровоток и лечить внекишечные формы амебиаза:

- Эметин — разрушает ядра амеб и нарушает синтез белка, что приводит к их гибели. Назначают по 1,5 мл 1% раствора внутримышечно или подкожно 2 раза в сутки. Курс терапии длится 5-6 дней. Рекомендуется повторить терапию через 10 дней после первого курса.

- Делагил — производное 4-аминохинолина, угнетающее образование ДНК и нарушающее функцию ферментов. Принимают по 1 таблетке (0,15 г) 3 раза в день в течение около 2 недель. Необходимо контролировать печеночные пробы, так как препарат гепатотоксичен.

Универсальные амебоциды

Препараты, применяемые для лечения амебиаза, действуют на все формы амеб:

- Метронидазол (трихопол) — ингибирует синтез ДНК паразита, что нарушает его жизнедеятельность и размножение. При остром кишечном амебиазе назначают по 2,25 г трижды в день до исчезновения симптомов. При хроническом течении — по 1,5 г в день, разделяя дозу на 3 приема, в течение 7-10 дней. При абсцессе печени — по 2,5 г в день на 3-5 дней в сочетании с другими методами лечения.

- Тинидазол — разрушает ДНК возбудителя и обладает бактерицидным действием. Рекомендуется по 3 таблетки один раз в сутки в течение 3 дней.

Эффективность противоамебной терапии повышается при комбинированном применении этих препаратов или с антибиотиками.

При хроническом рецидивирующем амебиазе для коррекции анемии назначают препараты железа (феррумлек, ферковен). Для восстановления функции поврежденного кишечника рекомендуются бифидум- и лактобактерии. Для нормализации пищеварения применяют ферменты (креон, панкреатин, фестал).

Если абсцесс печени не поддается лечению в первые 48 часов, возможно дренирование под контролем УЗИ. Показания для дренирования:

- абсцесс диаметром более 6 см;

- локализация абсцесса в левой доле печени;

- выраженная боль в правом подреберье и напряжение мышц.

При разрыве абсцесса или невозможности его дренирования требуется оперативное вмешательство.

Профилактика амебиаза

Чем раньше пациент обратится к врачу с проблемой, тем эффективнее будет лечение. В большинстве случаев прогноз благоприятный, но возможны и смертельные исходы.

Чтобы предотвратить развитие заболевания, следует соблюдать несколько рекомендаций:

- Мыть руки после каждого посещения туалета и улицы.

- Употреблять только кипяченую воду. В водопроводной воде могут находиться цисты амеб, которые при кипячении, высушивании или замораживании теряют жизнеспособность.

- Избегать покупки быстро портящихся продуктов на уличных рынках, особенно овощей, фруктов, мяса и колбасы, находящихся на открытом воздухе.

- Не использовать человеческие каловые массы в качестве удобрений.

- Закрывать продукты питания пакетами, пленкой или посудой, чтобы предотвратить доступ мух.

- Не употреблять немытые овощи, фрукты и ягоды, особенно только что собранные или купленные в магазине.

- Регулярно менять постельное белье и стирать его при температуре 60 градусов.

Пациенту также необходимо периодически сдавать кал на анализ. Заражение чаще всего происходит в летний и осенний период. Если цисты обнаруживаются, проводится своевременное лечение. В течение года больному следует посещать врача для диспансеризации.

Заболевание может передаваться людям, проживающим с пациентом. Хотя риск инфицирования невелик, обследоваться нужно всей семье. Своевременное обращение к врачу при первых симптомах и начало лечения помогают предотвратить серьезные последствия и смертельный исход.

Жизненный цикл дизентерийной амебы

Цисты — это единственная форма паразита, способная долго существовать вне человеческого организма. Они могут жить до 30 дней во влажной и теплой среде, и многие дезинфицирующие средства не уничтожают их. Цисты не выдерживают только:

- кипячения;

- высушивания;

- заморозки.

Цисты играют ключевую роль в распространении заболевания и заражении людей. Они выделяются после острого амебиаза или во время ремиссии у хронических больных. Заражение происходит, когда амеба проникает в организм с пищей или водой. Паразиты устойчивы к желудочному соку и растворяются только в кишечнике, что запускает просветную стадию.

Просветная форма паразита малоподвижна, живет в верхней части толстого кишечника и потребляет его содержимое, не нанося значительного вреда организму. Однако эта безобидная стадия может представлять серьезную угрозу в будущем. Просветная форма может быть обнаружена в фекалиях:

- выздоравливающего человека;

- хронического больного.

Дизентерийная инфекция неустойчива к внешней среде и погибает вне тела хозяина.

При наличии других заболеваний кишечника, дисбактериоза, частых стрессов, интоксикации или сниженного иммунитета, инфекция может перейти в тканевую стадию, которая наносит вред здоровью.

Тканевая стадия амебы названа так, потому что паразит разрушает ткани внутренних органов, особенно кишечника. Также ее называют вегетативной формой, так как амеба:

- вытягивается при активном движении;

- значительно увеличивается в размерах.

Амеба передвигается с помощью корненожек, возникающих при толчках. Переливание цитоплазмы также способствует перемещению микроорганизма. Амеба прикрепляется к стенкам кишечника и выделяет токсические вещества, повреждающие их.

На этой стадии паразит питается кровью хозяина, и при микроскопическом исследовании можно обнаружить проглоченные эритроциты.

С ухудшением заболевания происходит отмирание слоев стенок кишки и образование микроскопических абсцессов. В различных отделах толстой кишки возникают язвы, чаще всего в:

- слепой;

- сигмовидной;

- прямой кишках.

Язвы округлой формы могут достигать нескольких сантиметров в диаметре и углубляться. Визуально они напоминают воронку с обширным дном и узким отверстием, покрытым гноем. Тканевая форма дизентерийной амебы может быть выявлена только в острой фазе патологии.

При обнаружении паразита в каловых массах диагноз амебная дизентерия считается подтвержденным. С уменьшением остроты заболевания паразит переходит в просветную форму.

После проникновения в прямую кишку, особенно в неблагоприятных условиях, вегетативная форма амебы может перейти в неактивное состояние, и цисты выбрасываются во внешнюю среду вместе с фекалиями.

Лечение амебиаза

Методы традиционной медицины

Наиболее эффективные и часто применяемые при лечении амебиаза препараты:

- трихопол (метронидазол, флагил);

- фазижин (тинидазол).

Кроме этих лекарств, используются препараты других групп:

- для амеб, находящихся в просвете кишечника, применяют интестопан, энтеросептол, хиниофон (ятрен), мексаформ и др.;

- для амеб, внедрившихся в стенку кишечника, печень и другие органы, назначают амбильгар, эметина гидрохлорид, дегидроэметин;

- косвенно на амеб, находящихся в кишечной стенке и просвете, действуют антибиотики тетрациклинового ряда.

Также может потребоваться хирургическое вмешательство.

Народные средства

Настой плодов боярышника или облепихи (китайский рецепт)

Настой плодов боярышника или облепихи.

Настойка чеснока

Настой плодов черемухи

Настой из трав:

- Мелисса

- Пастушья сумка

- Лапчатка

- Подорожник

Профилактика

Предупреждение заражения требует соблюдения правил гигиены в любых условиях. В регионах с высоким уровнем заболеваемости населению раздают памятки и проводят беседы о том, когда мыть руки, как обрабатывать продукты и какую воду пить. В решении проблемы участвуют коммунальные службы, которые обязаны обеспечить людей нормальными туалетами, биотуалетами и специальными салфетками для обработки рук.

Контроль за питьевой водой и состоянием природных источников осуществляют эпидемиологические учреждения. При выявлении загрязнения устанавливается табличка, запрещающая использование воды. Лечение острого амебиаза должно проводиться под руководством врача-инфекциониста. Полноценный курс терапии поможет избежать осложнений и перехода в хроническую форму заболевания.

Статистика распространенности

Максимальная распространенность кишечного амебиаза наблюдается в Мексике и Индии, а также в Южной Азии и Африке. На постсоветском пространстве проблема сохраняется в Таджикистане, Киргизии и Туркмении.

Заболеваемость чаще фиксируется у мужчин среднего возраста. Каждый десятый человек, встретивший возбудителя, может заболеть. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 480 миллионов носителей дизентерийной амебы, и ежегодно регистрируется 50 миллионов новых случаев заболевания. Летальный исход наблюдается у 2% заболевших.

Санитарные условия в Бангладеш способствуют распространению амебиаза. Нарушение санитарного благополучия связано с природными катаклизмами, миграцией людей в поисках работы и социальными проблемами. Поэтому кишечный амебиаз остается актуальной проблемой и для развитых стран. В следующем разделе мы подробно рассмотрим амебиаз, начиная с описания возбудителя и его свойств.

Лечение амебиаза в домашних условиях

Лечение амебиаза обычно проходит в домашних условиях, но самолечение недопустимо. При наличии симптомов недомогания важно обратиться к врачу для профессиональной диагностики. При подтвержденном диагнозе следует строго следовать его рекомендациям. Специального режима дня или диеты амебиаз не требует.

Тем не менее, настоятельно рекомендуется соблюдать меры профилактики. Цисты E. histolytica устойчивы к хлору и могут выживать при различных уровнях кислотности и осмотического давления. Они быстро погибают при нагревании, поэтому в эндемичных регионах лучше пить кипяченую воду, а не хлорированную. Если это невозможно, следует употреблять только бутилированную воду.

Из-за риска контаминации цистами дизентерийной амебы продуктов питания, особенно фруктов и овощей, рекомендуется есть только термически обработанные продукты и фрукты с неповрежденной оболочкой. Для людей, находящихся в эпидемически неблагополучных регионах, предусмотрена индивидуальная химиопрофилактика препаратами универсального амебоцидного действия (метронидазол, гинидазол).

К каким докторам следует обращаться если у Вас Амебиаз:

Что вас беспокоит? Хотите узнать о амебиазе: причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, течении болезни и диете после нее? Или вам нужен осмотр? Запишитесь на прием к врачу в клинику Eurolab. Наши специалисты проведут осмотр, изучат симптомы и помогут поставить диагноз. Также доступна услуга вызова врача на дом. Клиника Eurolab работает круглосуточно.

Заражение амебной дизентерией

Возбудитель амебиаза — E. histolytica. Заражение происходит при заглатывании цист, чаще всего с водой или пищей. Цисты устойчивы во внешней среде и могут сохраняться вне организма неделями и даже месяцами. Условия жизни, водоснабжения, санитарное состояние населённых пунктов и культурный уровень населения влияют на степень поражения. Обычно городское население заражается реже, чем сельское. В последнее время наблюдается рост инфицированности E. histolytica среди школьников. Источником инфекции при амебной дизентерии являются больные люди или носители амеб. Инкубационный период составляет от 1 недели до 3 месяцев.

Симптомы

После заражения инкубационный период длится 1-2 недели, в течение которых клинические проявления отсутствуют. Цистные формы перемещаются по желудочно-кишечному тракту и достигают толстого кишечника, где переходят в вегетативную стадию, внедряясь в эпителий и, в редких случаях, в гладкую мускулатуру. Это приводит к клиническим проявлениям.

Симптоматика зависит от вида амебиаза, который делится на кишечный и внекишечный.

После инкубационного периода появляются первые симптомы. Течение может быть острым или хроническим.

Характеризуется нарастанием симптомов в течение нескольких дней:

- диарея с примесью слизи и неприятным запахом до 6-8 раз в сутки;

- увеличение количества дефекаций до 20 раз в день с переходом каловых масс в жидкую слизь;

- появление сгустков крови в фекалиях через несколько дней;

- резкие или постоянные боли в брюшной области, усиливающиеся при дефекации;

- частые позывы к дефекации без результата;

- повышение температуры до 38ºС;

- повышенное газообразование и вздутие.

При нарушении целостности кишечного эпителия в фекалиях увеличивается количество крови, а частые позывы к дефекации связаны с нарушением работы нервных клеток толстой кишки.

Если лечение начато, симптомы продолжаются 1-1,5 месяца, после чего начинают затухать. В противном случае болезнь становится хронической.

У детей дошкольного возраста и людей с ослабленным иммунитетом симптомы развиваются быстро с явной интоксикацией, обезвоживанием и сильными болями. Это может привести к обширному поражению кишечника и перитониту, что увеличивает риск летального исхода.

Длительная инвазия вызывает обширные поражения кишечника, что нарушает пищеварение и влияет на работу органов пищевой системы.

Для хронического течения характерны:

- неприятный привкус во рту;

- белый налет на языке;

- западание живота;

- болезненность при ощупывании брюшной полости;

- дефицит витаминов и протеинов, приводящий к бледности кожи и ухудшению состояния ногтей и волос;

- отсутствие аппетита и снижение веса;

- возможны тахикардия и увеличение печени.

Хронический амебиаз может вызывать патологические процессы в различных внутренних органах. Внекишечный амебиаз бывает пневмонийным, кожным, печеночным и церебральным, возникая при попадании дизентерийных амеб в кровоток.

При этом типе в плевральной области скапливается гной, развивается абсцесс легких. Проявляется приступообразными болями в грудине, одышкой и мокрым кашлем с отхаркиванием крови или гноя. Может наблюдаться постоянная или временная лихорадка.

Очаги поражения могут находиться в разных участках мозга, чаще слева. Проявляется множественными неврологическими расстройствами и симптомами, схожими с энцефалитом. Редко диагностируется при жизни из-за быстрого развития симптомов и летального исхода.

Печень — наиболее частая мишень внекишечного амебиаза. Дизентерийные амебы попадают в печень через воротную вену, чаще всего в правую долю.

В легких случаях наблюдается жировая или протеиновая дистрофия гепатита, проявляющаяся повышением фосфатазы в крови. При тяжелых формах возникает абсцесс печени, чаще в правой доле, с вовлечением желчного пузыря. Гной в абсцессе темно-коричневого цвета.

Основные симптомы печеночного амебиаза:

- болезненное прощупывание печени и ее увеличение;

- боли под правым подреберьем;

- иррадиация боли в правое плечо, усиливающаяся при движении;

- повышение температуры до 39°С;

- желтуха;

- отечность ног;

- аномальное ночное потоотделение.

Внешний вид пациента может быть истощенным, с резкими чертами лица и синевой под глазами.

На коже образуются множественные язвы, которые не болят. Они имеют неровные края и резкий запах, могут возникать в области промежности, на свищах или послеоперационных швах.