Симптоматика

Инфекция, вызванная балантидием, может протекать в острой или хронической форме. Также возможно бессимптомное носительство, при котором зараженный не испытывает симптомов, но представляет опасность для окружающих. Во время колоноскопии у носителей выявляют гиперемированные участки на слизистой, а также эрозии и язвы.

Острый балантидиаз проявляется как геморрагический колит и напоминает бактериальную дизентерию. Клинические признаки объединены в три синдрома: интоксикационный, диспепсический и диарейный.

Симптомы острого балантидиаза:

- Высокая температура,

- Слабость,

- Озноб,

- Головная боль,

- Боль в мышцах и суставах,

- Учащенное сердцебиение,

- Отказ от еды,

- Тошнота,

- Регургитация,

- Спастическая боль в животе,

- Ложные позывы на дефекацию,

- Вздутие живота,

- Диарея до 20 раз в день,

- Фекалии с гнилостным запахом,

- Патологические примеси в кале — кровь, гной, слизь,

- Увеличение печени.

Общее состояние пациента ухудшается: он теряет в весе и выглядит истощенным. Диарея и рвота могут привести к обезвоживанию, что проявляется снижением тургора кожи, сухостью слизистых и западением глаз. В тяжелых случаях возможно прободение стенки кишки, что вызывает симптомы «острого живота».

Хроническая форма встречается чаще. Причинами хронизации могут быть незначительная инвазия, крепкий иммунитет или недостаточная терапия острого балантидиаза. Хроническая форма характеризуется периодами обострения и ремиссии. У больных наблюдается стойкий субфебрилитет и диарея дважды в день, с минимальным количеством слизи и крови в фекалиях. Ремиссия протекает бессимптомно и длится около полугода.

Осложнения балантидиаза:

- Перитонит,

- Кишечное кровотечение,

- Обезвоживание,

- Истощение и кахексия,

- Иммунодефицит,

- Вторичное бактериальное инфицирование.

У пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и нарушениями иммунной системы может произойти генерализация процесса. Балантидии проникают из кишечника в печень, желчевыводящие протоки, лимфоузлы, а также в органы дыхательной и мочеполовой систем. Известны случаи вовлечения тонкого кишечника и сердечной мышцы. Это приводит к тяжелым симптомам. Несвоевременная медицинская помощь может закончиться летальным исходом.

Возбудитель

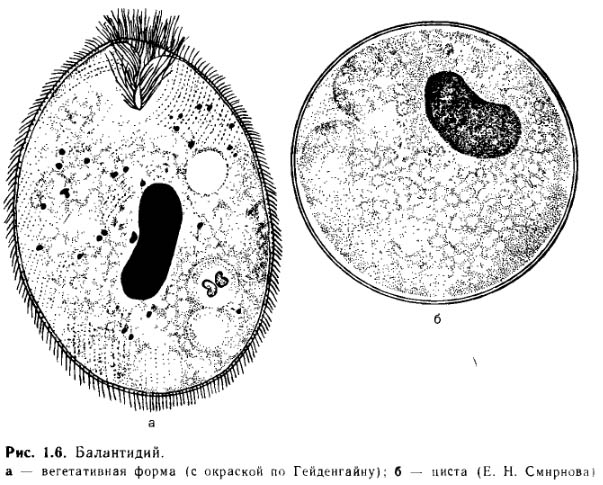

Balantidium coli относится к семейству Balantidiidae и существует в вегетативной форме и в виде цист. Вегетативная форма имеет яйцевидное, несимметричное тело длиной 50-80 мкм и шириной 35-60 мкм (примерно 2/3 длины). Размеры могут варьировать от 30 до 200 мкм в длину и соответственно в ширину. Тело покрыто пелликулой, из которой выступают реснички, расположенные в спиральных рядах, направленных от левого переднего конца к заднему. Движение осуществляется с помощью ресничек. На переднем конце находится ротовая щель (перистом), расположенная под углом и окаймленная ресничками длиной 10-12 мкм. Перистом переходит в цитостом с ресничками длиной 4-6 мкм, а затем в воронкообразную глотку – цитофаринкс. На заднем конце инфузории расположен цитопиг, соответствующий анальному отверстию.

Эндоплазма содержит множество пищевых вакуолей и две сократительные вакуоли: одна в задней части паразита, другая – в средней. В эндоплазме можно обнаружить пищевые включения: эритроциты, лейкоциты, крахмальные зерна, грибки, бактерии и различные частицы растительного и животного происхождения. В средней части находится крупный макронуклеус, чаще бобовидной формы; рядом с ним, иногда прилегая к его вогнутой части, расположен микронуклеус.

Balantidium coli размножается поперечным делением, а половой процесс – конъюгация. Цистообразование происходит в кишечнике. Инфузория выделяет толстую оболочку, внутри которой иногда наблюдается энергичное движение паразита. Цисты обычно круглой формы, размером 50-70 мкм. В окрашенных препаратах хорошо видны макронуклеус и иногда вакуоли.

Симптомы балантидиаза

Процесс заражения делится на несколько форм:

- острая;

- латентная;

- хроническая;

- постоянная;

- хроническая возвратная.

По степени тяжести выделяют три формы:

- легкая;

- средняя;

- тяжелая.

Основные первичные симптомы острого заражения у детей и взрослых включают повышение температуры, диарею и боли в животе. У некоторых пациентов могут наблюдаться вторичные признаки: общая слабость, снижение аппетита, повышенная утомляемость, сонливость, рвота, метеоризм, лихорадка и вздутие живота.

Некоторые пациенты отмечают ощущение «обложенности» языка.

Неверная диагностика по первичным симптомам может привести к ошибочному диагнозу колита или энтероколита.

Симптоматика универсальна и может соответствовать другим заболеваниям или легкому пищевому отравлению. Поэтому своевременная диагностика заражения затруднена.

Если заболевание не диагностировано вовремя, это может привести к серьезным последствиям: перитониту, кишечному кровотечению, язвенным заболеваниям и перфорации кишки.

При остром типе заболевания симптомы развиваются постепенно, тогда как при хроническом балантидиазе обострения чередуются с ремиссиями, когда заболевание не проявляется, и пациент не испытывает жалоб.

Клинические проявления

Балантидиаз — это воспалительно-язвенное поражение толстого кишечника, чаще всего слепой и восходящей кишок. У пациентов возникают следующие симптомы:

- Боли в области толстого кишечника, особенно в слепой и восходящей кишках, реже — по всему толстому кишечнику. Боли спастического характера, изнуряющие пациента.

- Диарея дизентериеподобного характера: частые дефекации с небольшим количеством кала, содержащего слизь и свежую, малоизмененную кровь. Возможны ложные позывы на дефекацию, сам акт может быть болезненным. Частота дефекаций варьируется от 2-3 раз в день (при легкой и средней степени) до 15-20 раз в сутки (при тяжелом течении).

- Часто наблюдается метеоризм.

- Температура тела может быть нормальной или субфебрильной. При среднетяжелом и тяжелом течении возможна фебрильная лихорадка, слабость, ломота, тахикардия, приглушение сердечных тонов и другие симптомы интоксикации.

- Общее состояние пациента ухудшается. Характерны похудение и истощение. Выражены головные боли, а на фоне диареи могут возникать симптомы обезвоживания: снижение тургора кожи, сухость кожных покровов и слизистых оболочек, западение глаз.

- При пальпации живота определяется болезненная спазмированная слепая и восходящая кишки, реже ободочная, нисходящая и сигмовидная. Ректальное исследование может быть болезненным.

- Иногда наблюдается гепатомегалия.

Балантидиаз может быть:

- Бессимптомным (носительство).

- Острым, напоминающим острую бактериальную дизентерию с выраженной диареей и симптомами интоксикации.

- Хроническим, возникающим через 2 месяца без лечения. Эта форма характеризуется длительным течением с неопределенным сроком давности.

Степени тяжести балантидиаза представлены в таблице ниже.

| Характеристика | Легкая степень | Среднетяжелое течение | Тяжелая степень |

|---|---|---|---|

| У кого чаще возникает? | Взрослые, подростки | Дети школьного и дошкольного возраста | Дети до 3 лет, ослабленные и иммунонекомпетентные лица с хронической патологией |

| Интоксикационно-воспалительный синдром | Слабовыражен, субфебрилитет, слабость, недомогание, головные боли, познабливание, длительность лихорадки до недели | Выражен, температура 38-39 градусов, слабость, суставные боли, ломота, тахикардия, головные боли, длительность лихорадки до 1,5 недель | Высокая лихорадка, инфекционно-токсический шок, температура выше 9 дней |

| Боли в животе | Умеренные | Выраженные, болезненные при пальпации, спазмированный толстый кишечник | Сильные, вплоть до симптомов острого живота, крайне болезненная пальпация |

| Частота и характер стула | 2-4 раза в сутки, разжиженный, возможны примеси слизи, гноя и крови | 5-8 раз в сутки, жидкий стул с примесью слизи, гноя и крови | 15 и более раз в сутки, крайне болезненные позывы и акт дефекации, много примесей крови, гноя и слизи |

| Гепатомегалия | Может быть | ||

| Изменения в ОАК | Умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ | Лейкоцитоз, небольшая эозинофилия, повышение СОЭ | Значительный лейкоцитоз, выраженная эозинофилия, повышение СОЭ |

| Осложнения | Редко | Могут быть | Часто |

Таблица 1 — Степени тяжести балантидиаза согласно клиническим рекомендациям.

По характеру клинических проявлений балантидиаз может быть типичным, атипичным и генерализованным.

Типичная форма проявляется описанными выше симптомами. Атипичная форма — это бессимптомное или малосимптомное течение, наблюдаемое у носителей.

Генерализованная форма встречается редко и обычно связана с тяжелой сопутствующей патологией и иммунодефицитом (например, при ВИЧ-инфекции). В этом случае балантидии проникают из кишечника в печень, желче-выводящие пути, абдоминальные лимфатические узлы, легкие и органы мочеполовой системы.

Лечение

Лечение балантидиаза включает противомикробные и противопаразитарные препараты, а также симптоматическую терапию. Этот комплекс мероприятий устраняет клинические проявления заболевания и предотвращает осложнения.

Наиболее часто назначаемые лекарства при балантидиазе:

Мономицин — антибактериальный препарат из группы аминогликозидов. Он подавляет синтез белков, что приводит к уничтожению различных бактерий и простейших. Взрослым назначают по 0,25 г перорально 4-6 раз в день в течение 5 дней. Для предотвращения рецидива через неделю курс терапии повторяют.

Кроме антибиотиков при балантидиазе назначают:

- Иммуностимуляторы: Тималин, Тимоген, Т-активин и др.

- Витамины группы В — как монокомпонентные препараты, так и мультивитаминные комплексы.

- Пребиотики и пробиотики: Ацилакт, Лактимак, Линекс, Ацидолак и др.

Из-за поражения слизистой кишечника пациентам с балантидиазом рекомендуется соблюдать щадящую диету. Рекомендуется употреблять жидкую и полужидкую пищу, которая не должна быть горячей, включая напитки. Полностью исключается алкоголь.

Предпочтение следует отдавать блюдам из белковых продуктов. В рационе должны присутствовать фрукты, овощи, ягоды и зелень.

Если балантидиаз осложняется перфорацией кишечника, перитонитом или кишечным кровотечением, требуется экстренное хирургическое вмешательство.

Эпидемиология

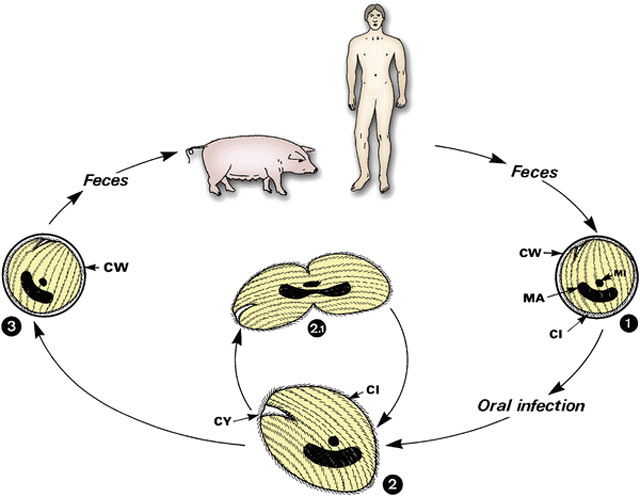

Источником инфекции чаще всего являются свиньи, зараженные балантидиями, но не проявляющие патологических признаков. В редких случаях возможна передача инфекции от обезьян, собак и крыс. В кишечнике животных образуются цисты, которые с испражнениями попадают во внешнюю среду и могут сохраняться там длительное время. Цисты также могут распространяться мухами.

Инфекция передается фекально-оральным путем, как контактным, так и алиментарным. Цисты проникают в ЖКТ человека через грязные руки или немытые продукты: овощи и зелень. Если больные не моют руки после туалета и берут пищу, новая порция паразитов попадает в их организм, что приводит к повторному самозаражению.

Балантидий не всегда вызывает заболевание. У людей с крепким иммунитетом он может поселяться в кишечнике, становясь частью флоры и питаясь бактериями, не нанося вреда здоровью. Это приводит к бессимптомному цистоносительству у большинства. Однако под воздействием негативных факторов паразиты могут внедряться в стенку кишки, вызывая местное воспаление, образование эрозий и язв, а также гнойного и кроваво-гнойного экссудата. У больных возникает диарея, в фекалиях появляются патологические примеси. При перфорации кишечной стенки развивается перитонит. Гематогенное диссеминирование В. coli может привести к образованию вторичных очагов инфекции во внутренних органах и их абсцедированию.

Факторы, способствующие развитию инфекции:

1. Хронический колит,

2. Иммунная дисфункция,

3. Наличие гнойного воспаления в организме,

4. Тяжелые сопутствующие заболевания (сахарный диабет, онкопатологии),

5. Длительный прием цитостатиков.

Патогенетические звенья инфекции:

1. Попадание цисты пероральным путем в организм человека,

2. Проникновение в толстый кишечник,

3. Фиксация на эпителиальных клетках кишки,

4. Образование вегетативных форм,

5. Активное размножение,

6. Продукция фермента гиалуронидазы,

7. Повреждение слизистой и подслизистого слоя кишки,

8. Образование эрозивно-язвенных дефектов,

9. Заглатывание балантидием клеток крови,

10. Появление характерных клинических признаков.

В кишечнике образуются большие, глубокие язвы с красным дном и изъеденными краями, локализующиеся в изгибах кишечника, особенно в слепой, сигмовидной и прямой кишке, а также в аппендиксе. При воспалении червеобразного отростка может развиваться гнойный процесс, приводящий к некрозу.

1.4. Балантидий.

Строение. Балантидий (Balantidium coli) — крупнейший представитель паразитических простейших человека. Вегетативная форма вытянутая, чаще яйцеобразная, длиной 30—150 мкм и шириной 30—100 мкм.

Цисты имеют округлую форму с толстой оболочкой, размером 50—60 мкм. В растворе Люголя окраска равномерная, коричневожелтая, а цитоплазма цисты однородна.

Жизненный цикл. Балантидий обитает в кишечнике свиней, для которых он малопатогенен. С испражнениями свиней цисты выделяются в окружающую среду и могут сохраняться несколько недель. Попадая в рот с загрязненной водой или пищей, цисты в толстом кишечнике человека переходят в вегетативную стадию и размножаются. Человек, больной или носитель, редко становится источником инфекции, так как цисты у него образуются в незначительном количестве, а заразиться вегетативными стадиями практически невозможно.

Клиническая картина. Балантидий может внедряться в слизистую оболочку толстого кишечника, вызывая воспалительно-язвенный процесс и развивая балантидиаз. У больного наблюдаются понос, боли в животе, интоксикация, рвота, головные боли, а в испражнениях — слизь и кровь. Болезнь может протекать в субклинической, острой или хронической формах, иногда приводя к летальному исходу.

Диагноз. Для обнаружения балантидиев каплю свежевыделенных испражнений помещают в изотонический раствор хлорида натрия на предметном стекле и исследуют под малым увеличением микроскопа. Балантидий хорошо виден благодаря крупным размерам и активному движению. Поскольку выделения происходят периодически, исследование при отрицательном результате следует повторять несколько раз. В некоторых случаях назначают солевое слабительное. У носителей обнаруживаются только единичные цисты.

Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены, особенно при уходе за свиньями, а также защита от загрязнения воды и пищи. Балантидиаз чаще регистрируется в южных районах, но спорадически выявляется повсеместно, особенно в регионах с развитым свиноводством.

Структура балантидий

Балантидии относятся к типу простейших и классу ресничных из-за ресничек, покрывающих их тело. Этот вид инфузорий считается самым крупным среди простейших, обитающих в толстом кишечнике человека.

Структура балантидий такова: вегетативная форма клетки имеет размеры от 50 до 80 мкм в длину и от 35 до 60 мкм в ширину. Тело инфузории вытянуто и чаще всего напоминает яйцо. В длину балантидий достигает от 30 до 150 мкм, а в ширину — от 20 до 110 мкм.

Форма инфузорий яйцевидная, а поверхность покрыта пелликулой, на которой расположены многочисленные короткие реснички, организованные в продольные ряды. Эти реснички служат органоидами движения, позволяя инфузории активно перемещаться и вращаться вокруг своей оси.

Пелликула балантидия эластична, что может нарушать симметрию тела при движении. Под пелликулой находится тонкий слой прозрачной альвеолярной эктоплазмы.

На переднем конце инфузории расположено щелевидное углубление — перистом, в дне которого находится ротовое отверстие — циостом. Ядерный аппарат балантидий состоит из макроядра и микроядра. Макронуклеус, видимый через оболочку тела, имеет бобовидную форму и напоминает светлый пузырёк.

В цитоплазме находятся две вакуоли: пищеварительная и пульсирующая. Пульсирующие вакуоли выполняют выделительную функцию, выводя продукты жизнедеятельности инфузории.

Питание паразита осуществляется за счёт поглощения пищевых частиц, таких как крахмальные зёрна, а также форменных элементов крови — эритроцитов и других клеток. Балантидий также питается различными бактериями и грибами. Усвоение питательных веществ происходит в сократительных (пульсирующих) и пищеварительных вакуолях.

Циста имеет округлую форму и диаметр от 50 до 70 мкм, покрыта толстой оболочкой, а её цитоплазма однородна.

Инфузория балантидий

Среди паразитических простейших, обитающих в человеке, инфузория балантидий является самым крупным видом. Этот вид чаще всего поражает людей, проживающих в южных регионах, особенно в местах, где распространено свиноводство. Однако спорадические случаи заражения встречаются повсеместно, где разводят свиней.

Чтобы избежать заражения балантидиазом, необходимо соблюдать меры профилактики. Правила личной гигиены особенно важны при работе со свиноводством.

Также важно использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды только чистую воду, очищенную современными методами. Продукты питания, овощи и фрукты должны быть тщательно вымыты и хранились в соответствии с санитарными нормами.

Балантидий кишечный

Этот вид простейших обитает только в человеческом кишечнике, вызывая поражения слизистой оболочек толстой кишки. В некоторых случаях его называют балантидий кишечный. Это название распространено среди людей, не связанных с медициной.

Балантидий кишечный — это те же инфузории, описанные ранее, но с другим названием. Для более подробного изучения структуры простейшего и особенностей его жизнедеятельности рекомендуем обратиться к предыдущим разделам статьи.

Лечение балантидиаза

Возбудителей заражения можно устранить с помощью обычных антибиотиков в малых дозах. Их назначает врач, и принимать следует строго по рецепту.

Если балантидиаз не был вылечен вовремя, для борьбы с последствиями заражения могут потребоваться не только антибиотики, но и иммуномодуляторы, а также детоксикационные препараты.

Иммуномодуляторы назначаются врачом в случаях, когда антибиотики сильно ослабляют иммунитет. При перитоните и кишечных кровотечениях, вызванных острой формой балантидиаза, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Восстановление организма потребует строгой диеты и длительного медикаментозного лечения.

Описание паразита

Возбудителем балантидиаза является паразит Balantidium coli (балантидий), относящийся к типу простейших (лат. Protozoa) и классу Ciliata. Шведский ученый Carl Malmsten впервые описал этот паразит в 1857 году, однако способность балантидия заражать человека была доказана лишь в 1901 году русским ученым Н. С. Соловьевым. Балантидий — самый крупный представитель патогенных кишечных простейших. В вегетативной форме его размеры достигают 50-80 микрометров в длину и 30-60 микрометров в ширину, а диаметр цист составляет около 50 микрометров.

Поверхностный слой вегетативной формы паразита покрыт множеством ресничек, которые обеспечивают его движение. В неблагоприятных условиях цисты балантидия могут сохранять жизнеспособность не менее трех недель.

Способы заражения человека

Естественным хозяином балантидий являются свиньи. Человек заражается паразитом при попадании балантидий, чаще в форме цист, в пищеварительный тракт.

Балантидиаз вызывается Balantidium coli, класс Ciliata, подтип Ciliophora, тип простейших (Protozoa). Это самое крупное патогенное простейшее, передвигающееся с помощью ресничек. Балантидии устойчивы во внешней среде: в кале при комнатной температуре могут сохраняться до 30 часов, в сточной воде — до 7 дней, в сухих затененных местах — до 2 недель.

Впервые инфузорию описал шведский ученый Мальмстен в 1857 году. В 1901 году Н.С. Соловьев доказал ее опасность для человека.

В сельской местности балантидиями заражены 4-5 % населения. Заражение происходит от свиней, поэтому работники с этими животными чаще страдают балантидиазом. Однако заразиться можно и от человека, больного этим заболеванием.

Возбудитель попадает в пищеварительный канал человека чаще в форме цист, реже — в виде вегетативных форм (трофозоитов). Он локализуется преимущественно в слепой кишке, реже — в дистальном отделе подвздошной кишки, и может долго не вызывать симптомов (балантидионосийство или субклиническая форма болезни). Под действием протеолитических ферментов возбудитель проникает в слизистую оболочку, вызывает образование язв и клинические проявления болезни. Основным фактором инвазийности балантидий является гиалуронидаза.

Балантидии — крупнейшие представители паразитических простейших человека. Жизненный цикл паразита включает две стадии: вегетативную и цистную. Вегетативная стадия имеет овальную форму, более узкую с одной стороны, размером 50—80 мкм в длину и 35—60 мкм в ширину. Тело инфузории покрыто спиральными рядами ресничек, обеспечивающими движение.

На переднем конце расположено ротовое отверстие, окруженное ресничками, которые помогают захватывать пищевые комочки. Вегетативные формы паразита чувствительны к неблагоприятным условиям и быстро погибают; в фекалиях могут сохраняться до 5—6 часов.

Цисты балантидий имеют округлую форму и достигают 50—60 мкм в диаметре. Они могут сохранять жизнеспособность во внешней среде в течение нескольких недель.

Балантидиаз отличие от амебиаза

Возбудитель заболевания — Balantidium coli — относится к инфузориям и является крупнейшим простейшим, встречающимся в кишечнике человека. Он принадлежит к роду Balantidia и отряду Trichostomatida. Известны вегетативные формы балантидий и цисты. Основным источником заражения людей являются свиньи, которые выступают резервуаром инвазии в природе. Для свиней балантидии являются обычными комменсалами.

Балантидиаз может проявляться в трех клинических вариантах: 1) острый колит; 2) хронический колит с рецидивами; 3) носительство. При остром колите заболевание начинается внезапно: появляются боли в животе, метеоризм и водянистый стул без примесей. К концу первой недели в стуле может появиться кровь и слизь. Лихорадка, как правило, отсутствует. При пальпации отмечается болезненность в области сигмовидной кишки. Ректороманоскопия показывает катарально-геморрагический и язвенный проктосигмоидит. Поражение слизистой оболочки толстой кишки чаще носит очаговый характер.

Диагноз балантидиаза ставится при обнаружении в испражнениях вегетативных форм балантидий или цист. Прогноз в большинстве случаев хороший, однако возможны осложнения, такие как перфорация язв кишки и генерализация инвазии.

Амебиаз

Амебиаз — это протозойная инфекция, вызванная дизентерийной амебой Entamoeba histolytica. Этот возбудитель относится к семейству Entamoebidae, классу Sarcodine и типу простейших. Существуют две стадии амеб: вегетативная и цистная. Наибольшая восприимчивость к инфекции наблюдается у беременных в III триместре и у людей, принимающих иммунодепрессанты. Заболеваемость амебиазом спорадическая, при этом носительство в 20 раз превышает уровень заболеваемости.

Согласно рекомендациям ВОЗ (1970), выделяют три клинические формы амебиаза: 1) кишечную; 2) внекишечную; 3) кожную. Наиболее распространена кишечная форма. Инкубационный период кишечного амебиаза составляет от 1 недели до 3 месяцев.

Заболевание может начинаться остро или постепенно. Основной симптом — жидкий стул 5—10 раз в сутки с примесью слизи и крови. Позже частота стула может увеличиваться до 15—20 раз в сутки. Больные часто испытывают ложные позывы к дефекации — тенезмы. Температура тела обычно нормальная, но при тяжелом течении может повышаться до 38—38,5 °С.

Язык обложен, живот вздут и болезненный в области слепой и сигмовидной кишки. При остром течении болезнь длится 4—6 недель. Без специфического лечения симптомы постепенно уменьшаются, наступает ремиссия, которая может длиться от нескольких недель до месяцев, после чего возможен рецидив. Часто заболевание имеет непрерывный или рецидивирующий характер. При ректороманоскопии или колоноскопии обнаруживаются очаговая гиперемия слизистой оболочки толстой кишки и язвы с приподнятыми краями.

Осложнения амебиаза включают перфорацию стенки кишки с развитием перитонита, кишечные кровотечения, выпадение слизистой оболочки прямой кишки, стриктуру кишки, периколит и амебому. Внекишечные осложнения могут проявляться в виде кахексии, анемии, амебного гепатита, абсцессов печени, легких и мозга.

При анализе периферической крови выявляются анемия, легкий лейкоцитоз с эозинофилией, лимфо- и моноцитоз, а также увеличенная СОЭ. Ключевым для диагноза является обнаружение в испражнениях вегетативной формы амебы и тканей при соскобе со дна язв слизистой оболочки кишки. Выявление просветных форм и цист амеб в кале не является основанием для окончательного диагноза. Для исследования используется свежевыделенный кал, не старше 10—15 минут после дефекации, с применением методов изучения нативных препаратов и окрашенных мазков. Иммунологические методы исследования крови, такие как РИГА, ИФМ и ВИЭФ, также являются достаточно надежными. Дифференциальный диагноз проводится с дизентерией, кампилобактериозом, раком толстой кишки, неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона.

Клиническое проявление балантидиаза

По данным медицинской статистики, до 90% людей, инфицированных балантидиями, являются носителями паразита. У остальных диагностируют острый, хронический рецидивирующий или персистирующий балантидиаз.

Инвазия у детей часто протекает остро, с переходом в хронически рецидивирующее течение. В начале острого периода наблюдаются потеря аппетита, тошнота и повышение температуры. Затем появляются боли в животе, водянистый стул с примесью слизи и крови, а при отсутствии лечения — с гнилостным запахом. Стул может достигать 20 раз и более в сутки, сопровождается тенезмами, обезвоживанием и быстрой потерей массы тела. Общая интоксикация проявляется сильными головными болями, бессонницей и слабостью. Острый период без лечения, особенно у детей раннего возраста, может закончиться летально. Обычно клинические симптомы острого балантидиаза стихают в течение 2–4 недель, после чего болезнь переходит в хроническую стадию.

При объективном исследовании выявляются увеличение и болезненность печени, увеличение селезенки и лимфаденопатия. В период высокой лихорадки у детей наблюдаются тахикардия, пониженное артериальное давление и аритмия.

В крови отмечаются умеренный лейкоцитоз и эозинофилия до 5–12%. В тяжелых случаях лейкоцитоз может повышаться до 20–25 × 10^9/л с нейтрофилезом и палочкоядерным сдвигом, СОЭ увеличивается до 30–40 мм/ч. Высокий нейтрофилез считается неблагоприятным признаком. Биохимическое исследование крови показывает гипопротеинемию, повышенное содержание α2 и γ-глобулинов при снижении уровня альбуминов, а также повышение активности щелочной фосфатазы и трансаминаз.

После острого периода наступает ремиссия, которая может длиться до полугода. У детей сохраняются бледность кожи, слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, неустойчивый стул и метеоризм. При колоноскопии в кишечнике обнаруживаются язвенные поражения.

У детей раннего возраста с ослабленным иммунитетом острый период может протекать без высокой температуры и дизентериеподобного стула, но болезнь принимает персистирующий характер, сопровождаясь снижением аппетита, нарушением переваривающей способности кишечника, анемией и нарушением водно-солевого обмена с прогрессирующей потерей массы тела.

Существуют острая форма балантидиаза, хронически рецидивирующая форма и непрерывно текущий хронический балантидиаз. Дети чаще болеют острой и хронически рецидивирующей формами, причем летальный исход возможен у ослабленных детей и детей раннего возраста в острой стадии болезни.

Наиболее частым осложнением тяжелого течения балантидиаза является гнойно-некротический колит с присоединением бактериальной инфекции. Течение болезни осложняется при сочетании с кишечными гельминтозами, что приводит к бурному развитию клинической картины: появляются кровавый понос, высокая температура и быстрая дегидратация, развивается эндотоксиновый шок. У детей, особенно раннего возраста, течение балантидиаза значительно осложняется при сочетании с острыми кишечными инфекциями.

Диагноз ставится на основании клинической картины водянистой диареи (часто со зловонным запахом) на фоне высокой температуры или субфебрилитета, болей в животе, высокого лейкоцитоза и эозинофилии с учетом эпидемиологического анамнеза.

Подтверждение диагноза осуществляется исследованием нативного мазка свежесобранных фекалий для обнаружения движущейся формы паразита. Цисты можно выявить как в нативном мазке, так и в фиксированном и окрашенном препарате, что позволяет увидеть бобовидное ядро и ядрышко.

Ректороманоскопия и колоноскопия позволяют обнаружить округлые или неправильной формы язвы с неровными краями и дном, содержащим некротические массы, реже — с белым налетом или гноем. В некоторых случаях выявляются обширные язвы, распространяющиеся по длине кишки, в том числе в слепой кишке, печеночном и селезеночном углах, реже — в сигмовидной и прямой кишках.

Серологическая диагностика балантидиаза не применяется.

Дифференциальный диагноз проводится с острыми кишечными инфекциями, криптоспоридиозом, амебиазом и лямблиозом.