Почему существующие методы лечения малоэффективны

Остеопороз – это не просто уменьшение кальция в костной ткани.

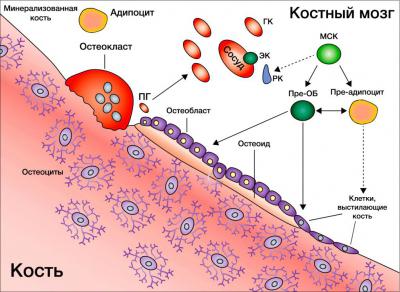

Костная ткань — это живой организм, где клетки регулярно обновляются: остеобласты образуют новые клетки, а остеокласты разрушают старые. При правильном балансе этих клеток костная ткань сохраняет свои свойства и плотность.

Рассмотрим основные группы препаратов для повышения плотности костной ткани: препараты кальция, заместительно-гормональная терапия и бисфосфонаты.

Препараты кальция увеличивают содержание кальция в костях, но их прием может быть опасен. Если остеобластов недостаточно, новые клетки не образуются, и усвоенный кальций встраивается в другие ткани, что может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Главная угроза — кальциноз, или известкование органов. Избыточные дозы кальция (более 1200 мг) могут вызвать инфаркт и инсульт.

Половые гормоны играют ключевую роль в здоровье костной ткани. Тестостерон стимулирует образование новых клеток, но для его активности необходимы эстроген и прогестерон. В период менопаузы уровень этих гормонов снижается, и количество костных клеток уменьшается.

Костная ткань требует утилизации старых клеток, что выполняют остеокласты. Их количество остается прежним, а остеобластов становится меньше, что приводит к остеопорозу и остеопении. Заместительно-гормональная терапия (ЗГТ) восстанавливает уровень эстрогена и прогестерона, что помогает увеличить количество остеобластов. Однако следует учитывать побочные эффекты, включая риск онкологии.

Бисфосфонаты часто назначаются для лечения остеопороза. Они воздействуют на остеокласты, предотвращая их разрушительное действие на костную ткань. Однако это лишь усугубляет проблему, так как останавливается процесс утилизации старых клеток, которые остаются на месте и выделяют токсины. Это замедляет разрушение кости, но увеличивает риск переломов. Кроме того, бисфосфонаты могут вызывать проблемы с ЖКТ и атипичные переломы бедра, которые трудно поддаются лечению.

Прямой (первичный) остеогистогенез. Развитие кости из мезенхимы

Остеогенез – развитие костной ткани

Существует два способа образования кости: прямой (из мезенхимы) и непрямой (на месте хрящевой модели).

Прямой остеогенез характерен для формирования грубоволнистой костной ткани, например, покровных костей черепа. Этот процесс происходит в основном в течение первого месяца внутриутробного развития и начинается с образования первичной «перепончатой» остеоидной костной ткани, в которую затем откладываются соли кальция и фосфора.

Первая стадия — образование скелетогенного островка. В местах будущей кости мезенхимные клетки размножаются, и происходит васкуляризация островка.

Вторая стадия — остеоидная. На этом этапе клетки островков дифференцируются, образуя органическую матрицу костной ткани, или остеоид, представляющую собой оксифильное межклеточное вещество с коллагеновыми фибриллами. Разрастающиеся волокна раздвигают клетки, которые остаются связанными друг с другом. В основном веществе появляются мукопротеиды (оссеомукоид), цементирующие волокна в прочную массу.

Некоторые клетки, дифференцирующиеся в остеоциты, могут быть включены в толщу волокнистой массы. Другие, находящиеся на поверхности, становятся остеобластами. Из окружающей мезенхимы образуются новые остеобласты, которые обеспечивают аппозиционный рост костной ткани.

Остеобласты выделяют фермент щелочную фосфатазу, расщепляющую глицерофосфаты на углеводы и фосфорную кислоту. Фосфорная кислота реагирует с солями кальция, осаждаясь в основном веществе и волокнах сначала в виде аморфных отложений Са₃(РО₄)₂, а затем образуя кристаллы гидроксиапатита Са₁₀(РО₄)₆(ОН)₂.

Кальцификация оссеоида связана с матриксными везикулами. Процесс биологической минерализации проходит в две фазы. Первая фаза включает образование кристаллов гидроксиапатита внутри матриксных везикул, контролируемое фосфатазами и кальцийсвязывающими молекулами, такими как фосфолипиды и белки.

Одним из посредников кальцификации является остеонектин — гликопротеин, связывающий соли кальция и фосфора с коллагеном. В результате кальцификации образуются костные перекладины, которые соединяются, формируя сеть. Пространства между перекладинами заполняются соединительной волокнистой тканью с кровеносными сосудами.

Эта кость, возникающая на стадиях эмбрионального развития и состоящая из перекладин ретикулофиброзной костной ткани, называется первичной губчатой костью. Позже она заменяется вторичной губчатой костью взрослых, построенной из пластинчатой костной ткани (четвертая стадия остеогенеза).

Развитие пластинчатой костной ткани связано с разрушением отдельных участков кости и врастанием кровеносных сосудов в толщу ретикулофиброзной кости. В этом процессе участвуют остеокласты. Вокруг сосудов формируются костные цилиндры — первичные остеоны. С момента появления остеонов ретикулофиброзная костная ткань перестает развиваться и заменяется пластинчатой.

Со стороны надкостницы формируются общие пластинки, охватывающие кость снаружи. Так развиваются плоские кости. В дальнейшем кость, образовавшаяся в эмбриональном периоде, подвергается перестройке: первичные остеоны разрушаются, и развиваются новые генерации остеонов. Эта перестройка продолжается на протяжении всей жизни.

В отличие от хрящевой ткани, кость растет путем наложения новой ткани на уже существующую, то есть аппозиционно. Оптимальное кровоснабжение необходимо для дифференцировки клеток скелетогенного островка.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозное лечение — важный аспект терапии, но не стоит рассчитывать на полное излечение только с помощью травяных отваров и физических упражнений, особенно при тяжелых формах заболевания.

К немедикаментозным методам терапии и профилактики относятся физкультура, пешие прогулки и аэробика. Условия для таких нагрузок просты: они не должны быть чрезмерными (избегайте занятий со штангой) и не должны включать резкие механические удары, как, например, в активных играх с мячом.

О лучших нетрадиционных методах мы говорили в статье «Лечение остеопороза народными средствами».

Лечение медикаментами

Часто врачи общей практики рекомендуют лечить остеопороз препаратами кальция и витамина D. Это действительно так, поскольку эти лекарства являются основными в терапии и назначаются в большинстве случаев.

Однако важно подчеркнуть, что лечение даже легкого или умеренного остеопороза должно быть комплексным. Применение только кальциевых препаратов недостаточно для достижения желаемого эффекта.

Большинство препаратов, используемых в терапии, подавляют активность остеокластов или стимулируют остеобласты. Это переключает организм с разрушения кости на ее восстановление.

Кальций и фосфор — важнейшие компоненты костного вещества, поэтому назначаются лекарства, содержащие эти минералы. Дефицит кальция встречается гораздо чаще, чем фосфора, так как в рационе большинства людей его недостаточно.

Витамин D отвечает за усвоение кальция в кишечнике. Он также вырабатывается в коже при солнечном свете, что делает умеренные солнечные ванны полезными как для профилактики, так и для лечения. В зимний период врач может назначить курсы ультрафиолетового облучения.

Некоторым пациентам параллельно с минерализующей терапией назначают гормон кальцитонин, который способствует поступлению кальция из крови в кости. Кальцитонин, как и другие препараты (бисфосфонаты, эстрогены), замедляет рассасывание костной ткани, активируя остеобласты и подавляя остеокласты. Он особенно эффективен при вторичном остеопорозе или легкой и умеренной степени заболевания.

Бисфосфонаты — еще одна группа эффективных препаратов, которые запускают процесс запрограммированной гибели остеокластов, замедляя рассасывание костной ткани.

Физическая активность необходима для профилактики заболеваний костей и суставов.

Эстрогены — популярные препараты для лечения остеопороза у женщин в менопаузе (старше 45–50 лет). Эти гормоны воздействуют на рецепторы клеток костей, нормализуя процессы костного синтеза и разрушения, не влияя на половую систему женщины. Однако эстрогеновые препараты чаще назначаются женщинам с удаленной маткой, чтобы минимизировать риск гормонозависимых злокачественных опухолей.

Причины образования

Точная причина развития остеомы не установлена. Врачи и учёные выделяют несколько факторов, способствующих её образованию:

- Систематические травмы скелетных костей;

- Воспалительные заболевания костных тканей;

- Сифилис на последней стадии;

- Хронические воспаления соединительной ткани, такие как ревматизм;

- Дефицит или избыток кальция из-за обменных нарушений;

- Наследственная предрасположенность.

Остеоидный вид новообразования в позвонке может привести к раннему развитию сколиоза с прогрессирующим ростом. Остеома может возникнуть не только в позвоночнике, но и в других органах, например, в большеберцовой кости, бедре или голени. Обычно формируется одиночный очаг, множественные образования встречаются редко. Метастазы не образуются, так как заболевание имеет доброкачественное течение.

Работа в тандеме

Остеокласты работают группами, проникая в старую кость и создавая туннели. Ежедневно они проходят 50 мкм. После этого начинают действовать остеобласты, которые располагаются по стенкам туннеля и заполняют его поверхность. Они синтезируют матрикс со скоростью 1 мкм в день, одновременно прорастая капиллярами.

Когда матрикс сформирован, остеобласты замуровываются, создавая минерально-белковую структуру. В лакунах остаются остеоциты, которые живут некоторое время, а затем погибают через апоптоз.

Процесс взаимодействия остеокластов и остеобластов называется ремоделированием. Он регулируется гормонами паратиреоидных желез, которые активируют остеокласты (паратиреоидный гормон). Щитовидная железа вырабатывает кальцитонин, стимулирующий образование костей. В ремоделировании также участвуют другие гормоны, вырабатываемые половыми железами, гипофизом и поджелудочной железой.

Нарушение гормональной активности может привести к недостатку остеобластов или их угнетению. Это, в сочетании с активностью остеокластов, может вызвать болезни, такие как остеопороз, а также привести к переломам и повреждениям суставов.

остеобласты

Остеобласты — клетки, отвечающие за производство костной ткани.

Они имеют шаровидную или многогранную форму и располагаются в один слой, образуя фронт минерализации, покрывающий небольшие участки костного матрикса.

Эти клетки синтезируют тканевые компоненты, как волокнистые, так и аморфные, участвуя в образовании остеоида и регулировании его минерализации.

Остеоид состоит из коллагеновых волокон, выровненных для формирования органического матрикса, к которому присоединяются кристаллы гидроксипатита и другие минеральные компоненты. Коллагеновые фибриллы располагаются в соответствии с силовыми линиями, что придаёт кости устойчивость к механическим нагрузкам.

Помимо коллагена типа I, который формирует фибриллы во внеклеточных пространствах и служит основой для минерализации, остеобласты производят белки, такие как остеокальцин и остеонектин, которые поддерживают процесс осаждения кальцинированной матрицы.

Считается, что остеобласты также участвуют на начальных этапах резорбции, обрабатывая специфические протеазы и факторы активации остеокластов.

Эти клетки имеют мезенхимальное происхождение, то есть происходят из эмбриональной соединительной ткани, которая в дальнейшем формирует взрослую соединительную ткань.

Остеокласты — это разрушители костной ткани

Тело человека состоит из множества клеток, каждая из которых имеет свою структуру и выполняет определенные функции. Однако все они объединены постоянным процессом обновления. Рассмотрим это на примере костной ткани. Остеокласты и остеобласты можно сравнить с бригадами по укладке асфальта: одни удаляют старый асфальт, другие укладывают новый. Костная ткань постоянно обновляется, и этот процесс контролируется мозгом.

Сбой в обновлении всегда имеет причину: либо мозг дал неверную команду, либо не хватило строительного материала, либо количество остеобластов (клеток, строящих ткань) уменьшилось, в то время как остеокласты (разрушители) остались в прежнем количестве. Это может привести к различным заболеваниям, таким как остеопороз.

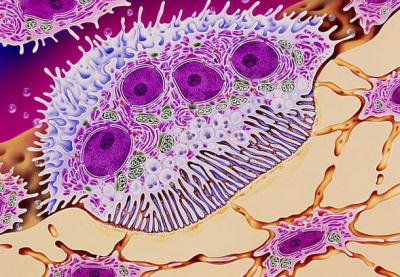

Морфология

Остеокласты были впервые описаны Колликером в 1873 году. Это крупные многоядерные клетки, которые у человека обычно имеют пять ядер и достигают 150-200 мкм в диаметре. Гигантские остеокласты могут образовываться при некоторых заболеваниях, таких как болезнь Пэджета и токсичность бисфосфонатов. При использовании цитокинов, вызывающих образование остеокластов, возникают очень крупные клетки диаметром до 100 мкм, которые могут иметь десятки ядер. Эти клетки отличаются от остеокластов, находящихся в живой кости, из-за ненормального происхождения. Размер многоядерного остеокласта позволяет ему эффективно транспортировать ионы и секреторные белки, а также везикулярные структуры к локализованным участкам кости.

В костной ткани остеокласты располагаются в ямах на поверхности кости, известных как заливы всасывания или пробелы Хоушипа. Они имеют цитоплазму с гомогенной, «пенистой» структурой, что обусловлено высокой концентрацией пузырьков и вакуолей, включая лизосомы, заполненные кислотной фосфатазой. Это позволяет их окрашивать для выявления высокого уровня тартратустойчивой кислотной фосфатазы (TRAP) и катепсина K. Гладкая эндоплазматическая сеть остеокластов редка, в то время как комплекс Гольджи развит.

На участках активной резорбции кости остеокласты формируют специализированную клеточную мембрану, называемую «раздражаемой границей», которая прилегает к поверхности костной ткани. Эта сильно изогнутая граница увеличивает поверхность клетки, что облегчает резорбцию кости и является характерной морфологической особенностью активных остеокластов.

Надкостница: строение и значение

Надкостница покрывает кости снаружи и прикрепляется к ним с помощью коллагеновых волокон, собранных в толстые пучки, которые проникают и сплетаются с наружным слоем костных пластинок. Она состоит из двух слоев:

- Наружный слой — плотная волокнистая соединительная ткань с параллельно расположенными волокнами.

- Внутренний слой — рыхлая волокнистая соединительная ткань, хорошо выраженная у детей и менее заметная у взрослых. В этом слое находятся неактивные остеобласты и их предшественники.

Надкостница выполняет несколько важных функций. Во-первых, она обеспечивает питание кости благодаря сосудам на поверхности, которые проникают внутрь через специальные питательные отверстия и питают костный мозг. Во-вторых, она участвует в регенерации благодаря остеогенным клеткам, которые при стимуляции превращаются в активные остеобласты, вырабатывающие матрикс и способствующие наращиванию костной ткани. В-третьих, надкостница обеспечивает механическую связь кости с другими структурами, такими как сухожилия, мышцы и связки.

Клетки остеокласты

Остеокласты — это гигантские многоядерные клетки диаметром 40 мкм, которые разрушают кость, растворяя минеральные соли и разрушая коллагеновый матрикс. Они содержат от 5 до 20 ядер, множество комплексов Гольджи, митохондрий и лизосом. Из лизосом выделяются ферменты, инициирующие резорбцию кости.

По сути, остеокласт можно считать костным макрофагом. Он прикрепляется к кости с помощью гофрированной каемки и формирует мембрану, защищающую его окружение от гормонов. Затем остеокласт создает кислую среду, растворяющую минеральные соли. С помощью лизосомных ферментов он переваривает старые клетки. Часть веществ попадает в кровь, а остальное используется для продолжения разрушения кости.

Костная ткань. Функции костной ткани. Строение костной ткани

Скелет взрослого человека состоит из 206 различных костей, каждая из которых имеет свое строение и функцию. На первый взгляд кости выглядят твердыми и безжизненными, но это заблуждение. В них постоянно происходят обменные процессы, разрушение и регенерация. Кости, вместе с мышцами и связками, формируют костно-мышечную систему, основная функция которой — опора и движение. Эта система состоит из нескольких типов клеток, отличающихся по структуре, функциям и значению. Далее речь пойдет о костных клетках, их строении и функциях.

Плотное (компактное) вещество кости: что это?

Компактное вещество образует диафизы трубчатых костей и покрывает эпифизы тонкой пластинкой. Его пронизывают узкие каналы, по которым проходят нервные волокна и кровеносные сосуды. Некоторые каналы располагаются параллельно костной поверхности (центральные или гаверсовы), а другие выходят на поверхность кости (питательные отверстия), через которые внутрь проникают артерии и нервы, а наружу – вены. Центральный канал вместе с окружающими его костными пластинками формирует гаверсову систему (остеон), которая является основной морфофункциональной единицей компактного вещества.

Клиническая картина остеобластомы

Такое расположение наблюдается у 50% пациентов с остеобластомным поражением. Обычно патология протекает бессимптомно. Лишь при значительном размере мутированного очага возникают плотные узлы, умеренные мышечные боли, нарушения двигательной функции и ощущение «инородного тела» в области позвоночника.

Остеобластома челюсти:

Этот вид опухоли часто выявляется случайно при рентгенографии ротовой полости. Образование в нижней челюсти может приводить к одностороннему разрастанию костных структур. В некоторых случаях сдавление нервных окончаний опухолью вызывает болевые приступы, напоминающие невралгию тройничного нерва.

Остеобластома черепа:

Эта локализация может сопровождаться носовыми кровотечениями, эпилептическими припадками, а также нарушениями зрения, слуха и эмоционального состояния пациента.

Остеоциты: строение и функции

Эти клетки являются основой зрелой костной ткани. Они имеют веретенообразную форму с множеством отростков. Органелл у остеоцитов меньше, чем у остеобластов, а ядро округлое, с преобладанием гетерохроматина и ядрышком. Остеоциты располагаются в лакунах, не соприкасаясь с матриксом, а окружены тонким слоем костной жидкости, через которую осуществляется их питание.

Отростки остеоцитов, длиной до 50 мкм, также отделены и располагаются в специальных канальцах. Эти канальцы пронизывают костную ткань и образуют дренажную систему, содержащую тканевую жидкость. Через них происходит обмен веществ между межклеточным веществом и клетками. Остеоциты не делятся, а образуются из остеобластов, становясь основными компонентами сформировавшейся костной ткани.

Основная функция остеоцитов — поддержание нормального состояния костного матрикса и баланс кальция и фосфора в организме. Они воспринимают механические напряжения и чувствительны к электрическим потенциалам, возникающим при деформации. Реагируя на эти изменения, остеоциты запускают локальные процессы, в результате которых соединительная костная ткань перестраивается.

Что происходит с костью при остеопорозе

Кости делятся на два типа по своему строению: компактные и губчатые. Компактная ткань плотная, однородная и состоит из концентрически расположенных костных пластинок. Она покрывает кости снаружи, особенно толстый слой наблюдается в средней части длинных трубчатых костей, таких как бедренная, большеберцовая, малоберцовая, плечевая, локтевая и лучевая кости.

Головки костей, а также плоские и короткие кости имеют тонкий слой компактного вещества, под которым располагается губчатое костное вещество. Губчатая ткань пористая, так как состоит из костных пластинок, расположенных под углом и образующих ячейки.

В здоровой кости губчатое вещество имеет четко выраженные костные пластинки и небольшие поры. Эти пластинки располагаются не случайно, а в соответствии с направлениями, в которых кость испытывает наибольшие нагрузки, например, при сокращении мышц.

При остеопорозе костная ткань теряет минеральную составляющую, что приводит к истончению или исчезновению костных пластинок. Это уменьшает толщину компактного вещества и разрежает губчатую ткань.

В результате изменяется не только минеральная плотность кости, но и структура костной ткани. Пластинки перестают выстраиваться по линиям сжатия и растяжения, что значительно снижает устойчивость кости к нагрузкам.

Костная ткань

Костная ткань (textus ossei) обладает особыми механическими свойствами. Она состоит из костных клеток, заключенных в основное вещество, содержащее коллагеновые волокна и неорганические соединения. Выделяют три типа костных клеток: остеобласты, остеоциты и остеокласты.

Остеобласты — молодые многоугольные или кубические клетки с отростками. Они содержат много рибосом, хорошо развитый комплекс Гольджи и базофильную цитоплазму. Остеобласты располагаются в поверхностных слоях кости. Их округлое или овальное ядро содержит много хроматина и одно крупное ядрышко, обычно расположенное на периферии. Остеобласты окружены тонкими коллагеновыми микрофибриллами. Синтезируемые ими вещества выделяются через поверхность, образуя стенки лакун, где они располагаются. Остеобласты синтезируют компоненты межклеточного вещества, включая коллаген. Между волокнами находится остеоидная ткань, которая затем кальцифицируется. Органический матрикс кости содержит кристаллы гидроксиапатита и аморфный фосфат кальция, поступающие из крови через тканевую жидкость.

Остеоциты — зрелые многоотростчатые веретенообразные клетки с крупным округлым ядром и четким ядрышком. У них немного органелл: митохондрии, элементы зернистой эндоплазматической сети и комплекс Гольджи. Остеоциты находятся в лакунах, окруженные тонким слоем костной жидкости и не соприкасаются с кальцинированным матриксом. Их длинные отростки (до 50 мкм) проходят в костных канальцах и отделены от матрикса пространством шириной около 0,1 мкм, где циркулирует костная жидкость. Эта жидкость обеспечивает питание остеоцитов. Расстояние до ближайшего кровеносного капилляра не превышает 100-200 мкм.

Остеокласты — крупные многоядерные клетки (5-100 ядер) моноцитарного происхождения, размером до 190 мкм. Они разрушают кость и хрящ, участвуя в резорбции костной ткани при физиологической и репаративной регенерации. Ядра остеокластов содержат много хроматина и хорошо видимые ядрышки. В цитоплазме много митохондрий, элементов зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи, свободных рибосом и различных форм лизосом. Остеокласты имеют множество ворсинкообразных отростков, особенно на поверхности, прилежащей к разрушаемой кости. Это гофрированная (щеточная) каемка увеличивает площадь соприкосновения с костью. Отростки также имеют микроворсинки, между которыми находятся кристаллы гидроксиапатита, разрушающиеся в фаголизосомах остеокластов. Деятельность остеокластов зависит от уровня паратиреоидного гормона, увеличение которого активирует их функцию и разрушение кости.

Существует два типа костной ткани: ретикулофиброзная (грубоволокнистая) и пластинчатая. Грубоволокнистая костная ткань присутствует у зародыша и у взрослого человека находится в зонах прикрепления сухожилий к костям и в швах черепа после их зарастания. Она содержит толстые неупорядоченные пучки коллагеновых волокон и аморфное вещество.

Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок толщиной от 4 до 15 мкм, включающих остеоциты, основное вещество и тонкие коллагеновые волокна. Волокна (коллаген 1 типа) в пластинках располагаются параллельно и ориентированы в определенном направлении. Волокна соседних пластинок перекрещиваются почти под прямым углом, что обеспечивает прочность кости.

Ссылки по теме:

- Анализ на гистологию костной ткани

- Уровень андрогенов у женщин: какие анализы

- Наращивание костной ткани нижней челюсти в стоматологии

- Возрастная норма плотности костной ткани

- Как остановить разрушение костной ткани зубов

Правильная диета

Помимо медикаментозного лечения и физической активности, всем пациентам необходимо скорректировать рацион питания. Исследования показывают, что большинство россиян не получает достаточного количества кальция из пищи и не принимает кальцийсодержащие препараты.

Взрослому человеку (25–50 лет) требуется около 1200 мг кальция ежедневно. Для беременных и кормящих женщин потребность возрастает до 1500 мг. Пожилым людям необходимо 1200–1500 мг кальция.

Для профилактики и лечения остеопороза рекомендуется увеличить потребление молочных продуктов, особенно сыра, который содержит 700–1000 мг кальция на 100 граммов. В сгущённом молоке содержится 307 мг, в брынзе и плавленом сыре — по 500 мг, в коровьем молоке и простокваше — 120 мг, в твороге — 150 мг (данные указаны на 100 граммов продукта). Кальций лучше усваивается из кисломолочных продуктов.

Среди немолочных источников кальция можно выделить грецкие орехи и фундук (122 и 170 мг соответственно), сардины (427 мг), белокочанную капусту (210 мг) и черный хлеб (100 мг).

Этот список не исчерпывающий. Для более глубокого изучения вопроса существуют специальные таблицы с данными о содержании кальция в продуктах.

Кроме кальция, рацион следует обогатить продуктами, содержащими магний, фосфор и калий. Ограничение поваренной соли также важно для профилактики остеопороза и других заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.

В заключение, напомню, что любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Сбалансированное питание, физическая активность и регулярный прием кальция (после консультации с врачом) помогут предотвратить остеопороз и сохранить здоровье на долгие годы.