Интерферон в биотехнологии

Разработка методов получения лейкоцитарного и рекомбинантного интерферонов в препаративных количествах, а также эффективных методов их очистки открыла возможность применения этих препаратов для лечения вирусных гепатитов B и C и некоторых неопластических заболеваний (только в инъекционной форме).

В России выпускаются коммерческие препараты: человеческий лейкоцитарный интерферон, лимфобластный «Велферон» (Wellferon), фибробластный (Ферон), а также рекомбинантные интерфероны, полученные генно-инженерными методами: альфа- (Лаферобион, Роферон, Реальдирон и другие), бета- и гамма-интерфероны (Ингарон).

В некоторых странах постсоветского пространства доступны интерферон-содержащие безрецептурные средства в виде капель, мазей, свечей и геля (например, Виферон, Гриппферон, Генферон, вариант Лаферобиона), которые производители позиционируют для лечения различных заболеваний, включая ОРВИ и грипп. Однако, по данным ВОЗ, отсутствуют качественные клинические исследования и систематизированные наблюдения по местному применению интерферонов для лечения гриппа.

Рекомбинантные интерфероны отличаются тем, что они производятся вне организма человека (с помощью бактерии E. coli, в ДНК которой встроен ген человеческого интерферона). Это значительно снижает стоимость производства и исключает риск передачи инфекций от донора.

Нормограмма резистентности.

История открытия

В 1957 году сотрудники Лондонского национального института медицинских исследований, вирусологи Алик Айзекс и Жан Линдеман, случайно открыли интерферон во время экспериментов. Они столкнулись с необычным явлением: мыши, зараженные определёнными вирусами, не заболевали. Исследования показали, что эти мыши уже имели другую вирусную инфекцию в момент заражения. Таким образом, один из вирусов препятствовал размножению другого. Это явление антагонизма вирусов назвали интерференцией. Оно наблюдается при введении в организм двух вирусов одновременно или с интервалом не более 24 часов.

Научные исследования интерферонов

Врожденное распознавание коронавирусной инфекции

Врожденная иммунная система распознает патогенные микроорганизмы с помощью рецепторов распознавания образов (PRR). Эти рецепторы идентифицируют патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMP), такие как нуклеиновые кислоты и продукты репликации вирусов, которые отсутствуют в клетках организма.

Два типа PRR распознают вирусную РНК: Toll-подобные рецепторы (TLR) и RIG-I-подобные рецепторы (RLR). TLR находятся в эндосомах, а RLR — в цитозоле, причем RLR присутствуют в большинстве клеток. TLR экспрессируются в клетках врожденного иммунитета. Некоторые интерферон-индуцируемые гены (ISG), такие как OAS и IFIT, также могут распознавать и подавлять вирусную РНК.

Генетические исследования показали, что отсутствие специфических PRR и их сигнальных путей увеличивает восприимчивость к коронавирусной инфекции. Репликация коронавирусов происходит в цитоплазме, поэтому продукты репликации и вирусные геномы распознаются цитозольными рецепторами RIG-I и MDA5. Оба этих рецептора участвуют в обнаружении вируса мышиного гепатита (MHV). При отсутствии RIG-I и MDA5 не происходит индукция интерферона в ответ на MHV, и, возможно, эти рецепторы также распознают SARS-CoV-2.

Адаптеры — это белки, которые передают сигналы от рецепторов к эффекторам, регулируя активность различных белков. Молекулы-адаптеры для TLR включают MyD88 (для TLR4, TLR7, TLR8) и TRIF (для TLR3, TLR4). Эти молекулы играют важную роль в защите от коронавирусных инфекций.

MAVS — митохондриальный противовирусный сигнальный белок, находящийся дальше по сигнальному пути от RLR.

NF-κB — ядерный фактор, управляющий транскрипцией ДНК, продукцией цитокинов и выживаемостью клеток.

IRF3 и IRF7 — факторы, регулирующие интерферон.

Врожденное вирусное распознавание запускает два процесса:

- продукцию провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α) под контролем NF-κB;

- продукцию интерферонов I и III типов, регулируемую IRF3 и IRF7.

Ответы IFN I и IFN III на SARS-CoV-2 очень слабы, а экспрессия ISG ограничена. При этом активируются хемокины и провоспалительные цитокины.

Интерферонотерапия: вчера, сегодня и завтра

Для первых исследований интерферона (ИФН) была собрана группа добровольцев, согласившихся на введение ИФН, полученного из крови обезьян. В то время, когда ИФН только начинали изучать, это требовало смелости. Люди фактически пожертвовали собой ради науки. Перед введением ИФН их заразили вирусом Коксаки, вызывающим простуду.

Спустя некоторое время выяснили, что заболел лишь один человек из группы, хотя вирус был обнаружен у всех в назальных смывах. Побочных эффектов не зафиксировали. Это исследование стало основой для многих последующих экспериментов, которые подтвердили защитные свойства ИФН.

В 1960-х годах к исследованию ИФН подключились советские вирусологи. Эпидемиолог В.Д. Соловьев предложил получать ИФН из плацентарной крови родильниц. В 1969 году в СССР произошла эпидемия гриппа Гонконг, и впервые для борьбы с ней использовали препараты интерферона из человеческой крови. Эффективность этих препаратов составила почти 70%.

ИФН продолжали активно применять и в последующие годы. В 1973 году академик А.А. Смородинцев исследовал методы применения ИФН. Благодаря постоянному изучению ИФН к концу XX века ученые накопили значительный опыт в использовании человеческого лейкоцитарного ИФН для профилактики и лечения респираторных инфекций, включая грипп и другие вирусные заболевания.

Интраназальные препараты интерферонов использовались в разных странах, включая Великобританию, США, Японию и Болгарию. В последние годы интерферон начал широко применяться для лечения детей, тогда как для взрослых эти препараты используются уже более 50 лет. С началом применения ИФН эффективность защиты от ОРВИ у детей, включая новорожденных, значительно возросла. Это побудило ученых углубить исследования ИФН и расширить их применение для борьбы с различными заболеваниями.

Однако после начала массового производства ИФН выяснилось, что состав лекарств, содержащих интерферон, нестабилен даже в рамках одной фармацевтической компании. Главные недостатки препаратов из донорской крови включают невозможность высококачественной очистки и сложность удаления вирусных частиц. Кроме того, донорская кровь является дорогим ингредиентом, доступным лишь немногим фармацевтическим компаниям. В результате многие компании почти отказались от производства лейкоцитарного ИФН, и препараты из донорской крови применяются только по жизненным показаниям, когда ожидаемая польза превышает риски.

Тем не менее, ученые не отказались от разработки препаратов с интерферонами. На помощь пришла биотехнология, позволяющая создавать вещества с использованием естественных биологических компонентов. Сегодня фармацевты производят рекомбинантные ИФН, идентичные природным по аминокислотному составу, без необходимости в донорской крови. Эти препараты производятся в больших объемах и имеют относительно низкую стоимость, что делает их доступными для большинства потребителей.

Препараты ИФН могут выпускаться в различных формах: лиофилизаты для приготовления растворов, суппозитории для ректального и вагинального применения, растворы для инъекций и ингаляций, капли, мази, гели, аэрозоли, таблетки и микроклизмы.

Лекарственные препараты ИФН могут содержать разное количество действующего вещества, которое чаще всего указывается в международных единицах (МЕ). Форму и дозировку препарата подбирает лечащий врач с учетом возраста пациента, его состояния и анамнеза.

Интерферон бета 1а

В лечении рассеянного склероза применяются различные медикаменты, но Интерферон считается одним из наиболее эффективных для подавления активности заболевания. Однако некоторые его формы не оказывают значительного влияния на РС.

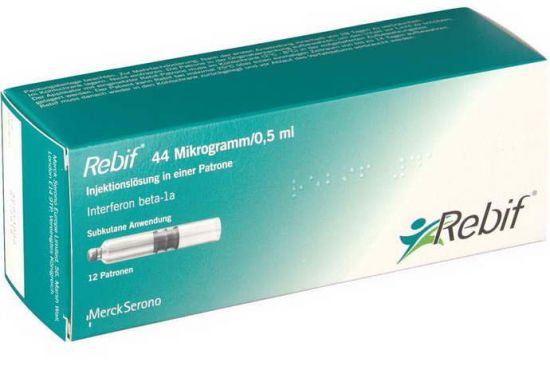

Препарат Ребиф содержит интерферон бета 1а и назначается для лечения ремитирующего РС. При вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе без обострений Ребиф неэффективен.

Интерферон альфа успешно используется для лечения различных форм онкологии, но не дает результатов при рассеянном склерозе. Альфа- и гамма-интерфероны не способны замедлить прогрессирование РС. Единственным средством, которое может замедлить разрушительный процесс и облегчить симптомы, является интерферон бета 1а. В аптеках он доступен под торговыми названиями Авонекс, Бетаферон и Ребиф.

Примерно треть пациентов не реагирует на интерферон бета 1а. В остальных случаях наблюдается снижение числа рецидивов на 28–29%.

Показания к применению

Интерферон бета 1а назначается при рецидивирующем рассеянном склерозе для снижения частоты и тяжести неврологических приступов, а также для улучшения качества жизни. Он подходит для ремиттирующего течения РС с периодическими обострениями.

Абсолютные противопоказания к применению препарата: депрессивное состояние, беременность, лактация и возраст до 16 лет. Также следует учитывать высокую вероятность побочных эффектов, таких как кожные высыпания, перебои сердечного ритма и головные боли.

На фоне приема препарата могут возникнуть и другие негативные реакции:

- гриппоподобный синдром и лихорадка;

- боли в мышцах;

- бессонница;

- головокружение;

- инфекции верхних дыхательных путей;

- тошнота, снижение аппетита, боли в эпигастрии и расстройства пищеварения;

- боли в грудной клетке и суставах.

Совместимость с другими лекарствами

Интерферон бета 1а можно назначать вместе с кортикостероидами и препаратами на основе кортикотропина. Однако его не следует применять одновременно с миелосупрессивными средствами, включая цитостатики.

С осторожностью комбинируйте Интерферон с противоэпилептическими препаратами и некоторыми антидепрессантами.

Важно: Интерферон бета 1а вводится только внутримышечно.