Секреты пищеварительного тракта

Секреты пищеварительного тракта обладают способностью обезвреживать патогенные микробы благодаря своим специальным свойствам.

Слюна — первый секрет, обрабатывающий пищевые вещества и микрофлору, попадающую в ротовую полость. Она содержит лизоцим и ферменты, такие как амилаза и фосфатаза.

Желудочный сок также уничтожает многие патогенные микробы, хотя некоторые, например, возбудители туберкулеза и сибиреязвенной инфекции, могут выживать.

Желчь эффективно убивает множество инфекционных агентов, простейших и паразитов, но не действует на сальмонеллы и кишечную палочку.

Система комплемента

Система комплемента — крупнейший гуморальный компонент врожденного иммунитета, атакующий поверхности инородных клеток. Термин «система комплемента» ввел Поль Эрлих в конце 1990-х годов. Изначально это понятие описывало «нечто», что дополняет клетки иммунной системы в борьбе с патогенами. Система комплемента включает более 25 различных белков и их фрагментов, в том числе сывороточных белков, синтезируемых в печени и составляющих около 5% глобулинов сыворотки крови. Циркулирующие белки системы комплемента находятся в неактивном состоянии и могут активироваться тремя способами: классическим, альтернативным и лектинским путями. Это приводит к каскаду реакций, в результате которого образуется мембранно-атакующий комплекс (МАК), вызывающий осмотический лизис клетки-мишени.

Иммунитет клеточный

У истоков теории клеточного иммунитета стоит русский биолог Илья Мечников. В 1883 году на съезде врачей в Одессе он впервые заявил о способности иммунной системы нейтрализовать чуждые тела. Поэтому Мечникова считают основателем клеточной теории иммунитета.

Он разрабатывал свои идеи параллельно с немецким фармакологом Паулем Эрлихом, который открыл, что в ответ на заражение организма патогенными агентами появляются белковые антитела — иммуноглобулины. Эти антитела объединяются и совместно противостоят антигену.

Эффективная защита организма достигается благодаря различным естественным процессам, среди которых важную роль играют:

- достаточное насыщение клеток кислородом;

- нормализация pH среды;

- наличие необходимых микроэлементов и витаминов в тканях.

Механизм работы клеточного иммунитета

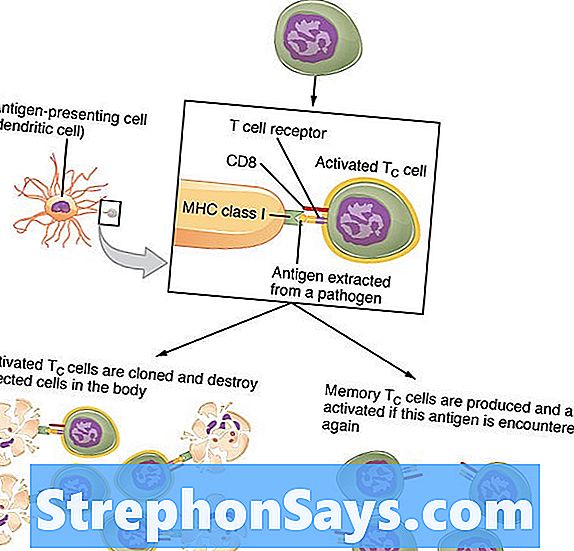

Специфический клеточный иммунитет представлен Т-лимфоцитами, которые делятся на три типа:

- Киллеры распознают и уничтожают антиген без посторонней помощи.

- Хелперы способствуют размножению иммунных клеток во время атаки.

- Супрессоры контролируют и подавляют деятельность эффекторных клеток при необходимости.

При активации клеточного иммунитета защитные функции выполняются следующим образом:

- Цитотоксичные Т-лимфоциты активируются, соединяются с патогенной клеткой и выбрасывают токсический белок перфорин, повреждающий клеточную стенку и вызывающий гибель чужеродной клетки.

- Макрофаги и клетки-киллеры уничтожают внутриклеточные патогены.

- Информационные молекулы влияют на другие клетки иммунитета, играя важную роль в приобретенном и врожденном иммунном ответе.

Цитокины, попадая на мембрану одной клетки, взаимодействуют с рецепторами других иммунных клеток, передавая информацию об опасности и запускают ответные реакции. При нарушении созревания лимфоцитов (с полной утратой функциональности) возникают врожденные дефекты Т-клеточного звена иммунитета. К внешним проявлениям иммунодефицита относятся:

- задержка физического развития;

- тяжелые формы молочницы;

- серьезные кожные поражения;

- различные патологии дыхательных путей, в основном пневмоцистные пневмонии.

В других случаях дефект может проявляться гипоплазией тимуса, селезенки и лимфоузлов. У таких пациентов наблюдается отставание в умственном развитии и заторможенность. Прогноз неблагоприятный, возможны различные формы поражений систем организма и злокачественные образования.

Механизм работы клеточного иммунитета

Чтобы понять, как действуют Т-клетки, необходимо рассмотреть их развитие в тимусе. Здесь они проходят селекцию и приобретают рецепторы, позволяющие распознавать патогенные агенты. Без этого процесса они не смогут выполнять защитные функции.

Первый этап называется β-селекцией. Он сложен и требует отдельного рассмотрения. В данной статье отметим, что в ходе β-селекции большинство Т-лимфоцитов получают пре-ТРК-рецепторы. Клетки, не способные их образовать, погибают.

Второй этап — позитивная селекция. Т-клетки с пре-ТРК-рецепторами еще не могут защищать организм, так как не связываются с молекулами комплекса гистосовместимости. Для этого им нужны рецепторы CD8 и CD4. В результате сложных трансформаций часть клеток начинает взаимодействовать с белками ГКГ, остальные погибают.

Третий этап — негативная селекция. Клетки, прошедшие второй этап, перемещаются к границе тимуса, где контактируют с собственными антигенами. Такие клетки также погибают, что предотвращает аутоиммунные заболевания.

Оставшиеся Т-клетки начинают защищать организм. В неактивном состоянии они направляются к месту своей жизнедеятельности. При проникновении чужеродного агента они реагируют, распознают его, активируются и начинают делиться, образуя Т-хелперы, Т-киллеры и другие факторы.

Разновидности клеток лимфоцитов

Если пациенту назначают расширенную иммунограмму, в кровь или другой биоматериал вводят враждебные микроорганизмы и наблюдают, как лимфоциты реагируют на инфекцию:

- Т-киллеры уничтожают бактерии, вирусы и раковые клетки;

- Т-хелперы ускоряют синтез антител против болезнетворных антигенов;

- Т-клетки памяти показывают, насколько хорошо организм запоминает антигены, чтобы предотвратить их повторное попадание;

- Т-супрессоры подавляют активность других видов Т-лимфоцитов;

- Натуральные киллеры уничтожают инфицированные вирусами клетки и опухолевые клетки;

- CD-кластеры — уникальные антигены, служащие метками для различения лимфоцитов.

Что показывает иммунологическое тестирование?

Список показаний для проведения иммунограммы:

- Первичные иммунодефициты — генетически обусловленные или врожденные.

- Вторичные иммунодефициты — возникают из-за заболеваний органов иммунной системы, включая некоторые виды рака крови. Также могут быть вызваны приемом сильнодействующих препаратов или воздействием радиоактивного излучения.

- Паразитарные инвазии, особенно при наличии гельминтов.

- Инфекционные заболевания пищеварительной системы с потерей массы тела.

- Аутоиммунные реакции с патологической выработкой антител.

- Хронические воспалительные заболевания, такие как бронхит, синусит, гайморит.

- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

- Аллергические реакции.

- Онкологические заболевания.

- Микозы — грибковые инфекции.

- Пиодермия — гнойные поражения кожи.

- Вирусные инфекции.

- Длительный прием иммунодепрессантов.

- После трансплантации органов и тканей.

- После курса химиотерапии.

Забор крови на иммунограмму у детей помогает подобрать эффективное лечение, что особенно важно во время беременности, когда иммунитет женщины ослабевает. Показания для взятия венозной крови на иммунное тестирование во время беременности включают:

- Иммунологическая несовместимость резус-отрицательной матери и резус-положительного ребенка.

- ВИЧ-инфекция.

- Тканевая несовместимость между матерью и плодом.

- Выработка аутоиммунных антител.

- Депрессивные расстройства и стресс.

- Частые рецидивы цитомегаловируса и герпеса.

Некоторые родители настаивают на проведении иммунограммы перед прививкой. Тестирование не обязательно, если у ребенка нет родовых осложнений, но необходимо при лейкопении — снижении уровня лейкоцитов.

Результаты анализа готовы через 3-5 дней. Обычно врачи рекомендуют повторить иммунограмму через пару недель для более точной оценки динамики.

Иммунный статус изучают с помощью различных методик, включая иммуноферментный анализ (ИФА) и радиоиммунный анализ (РИА). При радиоиммунном анализе результаты измеряются на счетчиках радиоактивности.

Показания для исследования иммунного статуса:

- Наследственные нарушения иммунной системы.

- Обильные кровопотери.

- Вирусные и паразитарные инфекции (сифилис, лямблиоз, гепатиты, герпес и др.).

- Онкологические заболевания.

- Патологии эндокринной системы.

- Физиологические изменения (беременность, старческий и детский возраст).

- Аутоиммунные заболевания.

- ВИЧ-инфекция.

- Частые рецидивы пневмонии.

- Длительные грибковые инфекции.

- Хронические воспалительные процессы.

- Гнойные кожные поражения.

- Эмоциональные потрясения и затяжные депрессии.

- Проживание в экологически неблагоприятных условиях.

Исследование иммунного статуса особенно важно для пациентов с ВИЧ-инфекцией, так как результаты анализов помогают оценить степень поражения защитной системы организма.

Иммунограмма облегчает подбор препаратов и выбор направления терапии. Снижение защитной функции может привести к серьезным заболеваниям. При длительном ухудшении самочувствия рекомендуется сдать анализ крови на иммунитет.

Гуморальный и клеточный иммунитет: особенности функций

Клеточный иммунитет защищает от вирусов, грибковых инфекций и опухолей. Он участвует в отторжении чуждых тканей и аллергических реакциях, а его основными клетками являются фагоциты. Эти клетки поглощают чуждые вещества, микроорганизмы и частицы. В крови преобладают гранулоциты и моноциты.

Гранулоциты — это разновидность лейкоцитов, которые первыми реагируют на воспалительный процесс и обеспечивают защитные функции организма. Моноциты, крупные кровяные клетки, защищают от вирусов и инфекций, поглощают сгустки крови и предотвращают тромбообразование, а также борются с опухолями. Процесс фагоцитоза, при котором фагоциты поглощают чуждые вещества, необходим для иммунной защиты.

Клеточный и гуморальный иммунитет взаимосвязаны и не могут функционировать отдельно. Гуморальный иммунитет борется с микроорганизмами, тогда как клеточный — с грибами, раковыми клетками и другими микробами. Оба типа иммунитета важны для нормальной работы иммунной системы.

Для укрепления иммунитета рекомендуется регулярно принимать витамины и вести здоровый образ жизни. Снижение иммунной защиты может быть связано с недосыпанием и физическими нагрузками. В таких случаях могут потребоваться препараты для регулирования иммунной системы. Иммунитет — один из ключевых факторов самочувствия. Если не поддерживать его в норме, организм будет подвержен постоянным атакам микробов и инфекций.

Что такое гуморальный иммунитет?

Гуморальный иммунитет защищает организм от инфекционных возбудителей, попадающих во внутреннюю среду. Защита осуществляется с помощью растворимых белков — антигенов (лизоцим, интерферон, реактивный белок), находящихся в жидкостях организма.

Принцип действия гуморального иммунитета заключается в регулярном формировании веществ, которые предотвращают распространение вирусов и бактерий, независимо от их опасности.

Гуморальное звено иммунитета включает:

- Сыворотку крови, содержащую С-реактивный белок, который ликвидирует патогенные микробы;

- Секреты желез, препятствующие развитию инородных тел;

- Лизоцим, который растворяет клеточные стенки бактерий;

- Муцин, защищающий оболочку клеток;

- Пропердин, отвечающий за свертываемость крови;

- Цитокины — белковые соединения, выделяемые тканевыми клетками;

- Интерфероны, сигнализирующие о появлении чуждых элементов;

- Комплементную систему — группу из двадцати белков, способствующих обезвреживанию микробов.

IgG и IgM — основные типы антител, продуцируемых Т-хелперами в ответ на В-клетки плазмы. Т-клетки памяти, будучи дифференцированными, требуют активации специфическим антигеном. Клеточный иммунитет уничтожает внутриклеточные патогены. Клеточно-опосредованный иммунитет представлен на рисунке 2.

Что обеспечивает гуморальный иммунитет?

Чтобы понять принципы работы этой части защитной системы организма, рассмотрим клетки, обеспечивающие гуморальный иммунитет. Защитные функции выполняют белковые молекулы, которые циркулируют в плазме крови и других жидкостях (слюне, слезной жидкости, ликворе и т. д.). Эти белки производятся различными клетками организма. К ним относятся:

- С-реактивный белок (белок острой фазы);

- лизоцим (фермент);

- муцин (мукопротеин);

- интерфероны (гликопротеины);

- интерлейкины (цитокины);

- белки комплементной системы (пропердин и другие).

Гуморальные факторы иммунитета

Гуморальные факторы врожденного иммунитета — это вещества, которые циркулируют во внеклеточных жидкостях организма. Они обезвреживают вредоносные агенты и обеспечивают активность иммунных реакций.

Гуморальный иммунный ответ включает четыре основных процесса:

- фагоцитоз — захват и переваривание чуждых частиц;

- опсонизация — подготовка частиц к фагоцитозу;

- хемотаксис — направленная миграция лейкоцитов к месту внедрения патогенов;

- лизис — разрушение патогенных частиц и атипичных клеток.

Ключевым компонентом как врожденного, так и приобретенного гуморального иммунитета является система комплемента. Это комплекс из около 20 взаимодействующих белков, преимущественно синтезируемых в печени. Они функционируют как каскад биохимических реакций, активирующийся одним из трех путей: классическим (с антителами), альтернативным и лектиновым (без антител).

Специфический гуморальный иммунитет

Специфический иммунитет человека — это фаза защитной реакции организма, характеризующаяся распознаванием чуждых клеток и выработкой защитных факторов, направленных против них. К специфическим факторам иммунитета относятся антитела и иммуноглобулины, вырабатываемые костным мозгом, селезенкой и лимфатической тканью. Процессы специфического иммунного ответа пересекаются и дополняют неспецифический иммунитет.

Неспецифический гуморальный иммунитет

Гуморальные факторы неспецифического иммунитета — это белки плазмы крови (интерфероны, маркеры), секреты желез и некоторые ферменты, такие как лизоцим. Они запускают первый этап борьбы с патогенами сразу после их проникновения в организм. Эта фаза защитной реакции включает первичное разрушение чуждых клеток и формирование очага воспаления. Неспецифический иммунитет связан с общей сопротивляемостью организма.