Функции

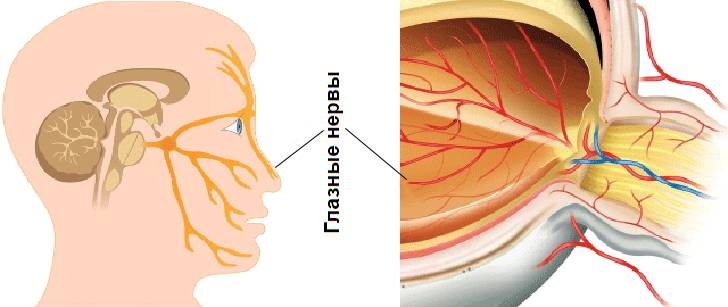

Зрительный нерв — одна из самых важных и сложных частей глазного аппарата.

Его основная функция — передавать первичные импульсы в головной мозг. Разветвленная система волокон воспринимает зрительные раздражители и транспортирует их к мозговым центрам. Затем мозг обрабатывает эти импульсы и возвращает готовое изображение окружающей действительности.

Структурные изменения в этой области могут приводить как к выпадению определенных полей зрения, так и к развитию различных галлюцинаций.

Строение

Все нервные окончания в глазу человека можно разделить на три группы.

Первая группа включает чувствительные нервы, вторая — двигательные элементы, а третья — секреторные нервные волокна. Строение нервной сети глазного аппарата довольно сложное. Все нервные окончания исходят от соответствующих клеток мозга.

В регулировке нервных процессов в области глаза участвуют пять пар нервных окончаний. К ним относятся глазодвигательный нерв, блоковые и лицевые нервы, а также тройничный нерв.

Нерв, отвечающий за движение глаза, попадает в глазное яблоко через глазничную щель, где также проходят блоковые и лицевые нервные ткани.

Тройничный нерв имеет более сложную разветвленную структуру и состоит из трех ветвей, каждая из которых выполняет свою функцию.

Глазодвигательный аппарат

Зрительная информация — ключевая форма дистантной рецепции, и эволюция оптимизировала работу зрения. Это обеспечило максимальную обзорность при ограниченных полях зрения благодаря специальному глазодвигательному аппарату — наружным мышцам глаза с соответствующей иннервацией. Основные нервы, участвующие в этом процессе, — отводящий нерв (VI пара), который иннервирует наружную прямую мышцу, блоковой нерв (IV пара), иннервирующий верхнюю косую мышцу, и глазодвигательный нерв (III пара), обеспечивающий иннервацию пяти наружных мышц: поднимающей верхнее веко, нижней косой и трех прямых — внутренней, верхней и нижней.

Функция прямых мышц ясна: они поворачивают глазное яблоко в нужную сторону. Верхняя косая мышца отвечает за поворот глазного яблока вниз и кнаружи, а нижняя косая — вверх и кнаружи. Функция мышцы, поднимающей верхнее веко, очевидна из названия.

Отводящий нерв

Ядро отводящего нерва (VI пара) расположено в покрышке моста на дне IV желудочка, рядом с ядром лицевого нерва. Нерв, как и глазодвигательный, проходит через пещеристый синус и верхнюю глазную щель в глазницу, иннервируя наружную прямую мышцу глаза.

При парезе наружной прямой мышцы возникает сходящееся косоглазие, которое усиливается при взгляде в соответствующую сторону, что указывает на поражение отводящего нерва.

Блоковой нерв

Волокна блокового нерва (IV пара) берут начало в ядре, расположенном в покрышке среднего мозга на дне водопровода мозга, на уровне задних холмов четверохолмия. Они достигают глазницы, проходя через пещеристый синус и верхнюю глазничную щель.

При поражении блокового нерва пациенты отмечают двоение в глазах при взгляде вниз, например, при спуске по лестнице.

Причины неврита зрительного нерва

Одной из основных причин неврита зрительного нерва является рассеянный склероз, при котором разрушается миелин, покрывающий нервные клетки головного и спинного мозга. Поэтому пациенты с диагнозом неврит находятся в группе риска, так как у них может развиться рассеянный склероз.

Еще одним заболеванием, способствующим развитию неврита, является оптический нейромиелит. Его основные симптомы — воспаление спинного мозга и зрительного нерва. Главное отличие от неврита заключается в том, что оптический нейромиелит не затрагивает клетки головного мозга. К началу развития неврита могут привести и другие аутоиммунные заболевания, такие как саркоидоз и красная волчанка. Кроме того, на развитие неврита могут влиять и другие факторы, воздействующие на зрительный нерв.

К ним относятся:

- Радиационная терапия, используемая при лечении тяжелых заболеваний, может вызвать неврит зрительного нерва.

- Инфекционные заболевания, затрагивающие оболочки головного мозга, глаза или носоглотку.

- Вирусные или бактериальные инфекции (например, сифилис, корь).

- Тяжелые зубные заболевания (кариес, пародонтит).

- Ослабление организма из-за инфекций (ВИЧ, СПИД, туберкулез).

- Неправильное лечение простудных заболеваний.

- Заболевания эндокринной системы.

- Болезни крови (например, подагра).

- Ранее перенесенные черепно-мозговые травмы.

- Употребление наркотиков.

- Алкоголизм.

Диагностика

Застойный диск на начальном этапе трудно обнаружить из-за отсутствия характерных признаков. Специалисты сначала исключают неврит и другие глазные патологии. Застой отличается от других заболеваний тем, что зрительные функции сохраняются даже при поражении обоих глаз. Диагностика включает:

- Выявление анамнеза – офтальмолог опрашивает пациента о симптомах и возможных причинах нарушения. Также проводятся анализы крови и мочи.

- Определение границ поля зрения.

- Офтальмоскопическое исследование – диагностика дисков зрительных нервов, сетчатки и сосудов, зрачков и глазного дна. С помощью офтальмоскопа можно увидеть утолщения и зажатие вен сетчатой оболочки, а также отек и возможные кровоизлияния.

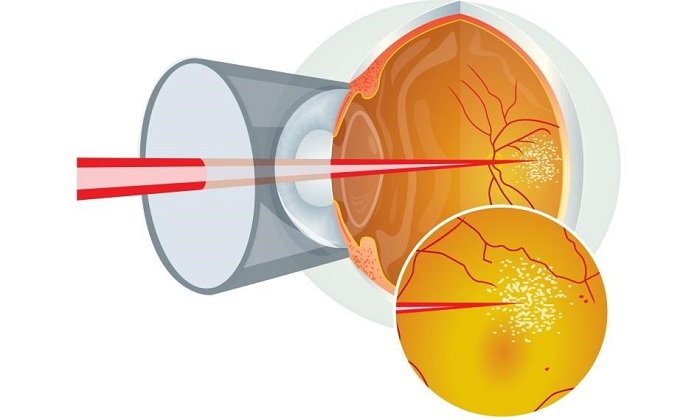

- Флуоресцентная ангиография глазного дна – процедура, показывающая состояние сосудов глаз. Исследование позволяет оценить поражение сетчатой оболочки и уровень микроциркуляции. Для этого пациенту внутривенно вводят флуоресцеин, который попадает в глаза через кровь, что позволяет сделать снимки сосудистой системы глаз.

- Оптическая когерентная томография – используется для измерения толщины волокон зрительных нервов и выявления нарушений.

- Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография – применяются для оценки состояния тканей зрительных нервов и исключения опухолей.

- Ультразвуковое исследование глаз – помогает подтвердить или опровергнуть отек зрительных нервов.

- Люмбальная пункция – проводится, если отсутствуют новообразования и предыдущие методы не дают необходимой информации.

Как лечить глазной нерв?

При выявлении неврита зрительного нерва лечение начинается с диагностики причинного фактора. Если заболевание вызвано вирусной инфекцией, в терапию включают противовирусные препараты, такие как «Амиксин».

При наличии бактериальной инфекции, вызывающей воспаление глазного нерва, назначают антибиотики. Поскольку часто не удается определить конкретный штамм патогена, применяются антибиотики широкого спектра действия, преимущественно пенициллинового или цефалоспоринового ряда.

Для снижения отечности зрительного диска используются глюкокортикостероиды: «Дексаметазон», «Метилпреднизолон», «Гидрокортизон». При ретробульбарной форме заболевания эти препараты вводят инъекционно в клетчатку за глазом. Интрабульбарный неврит лечится глюкокортикостероидами общего действия.

Для успешного восстановления нерва при защемлении важно принимать витамины В1, В6 и РР (никотиновая кислота), а также «Нейробион». Эти препараты способствуют нормализации обменных процессов и улучшают проводимость нервных импульсов. В стационаре витамины вводятся внутримышечно, а дома принимаются в виде таблеток.

Поражение зрительного нерва также лечится препаратами, улучшающими микроциркуляцию крови, такими как «Ницерголин», «Трентал», «Актовегин». Эти лекарства назначаются после окончания острого периода.

В дополнение к медикаментозному лечению применяются физиотерапевтические методы, такие как лазерная стимуляция, магнитная и электротерапия.

Лечение неврита в домашних условиях может сочетаться с народной медициной, но его следует предварительно обсудить с врачом. Хорошие результаты показывает мумие: 5 г вещества смешивают с 90 мл воды и 10 мл сока алоэ. Полученную смесь вводят по одной капле в оба глаза дважды в день.

Для ускорения восстановления при воспалении нервных волокон используют компресс из 1 ч.л. сока алоэ и 5 ч.л. воды. Ватные тампоны пропитывают полученным раствором и прикладывают к глазам на 15 минут. Процедуру можно повторять до 8 раз в сутки.

Заболевания зрительного нерва

Заболевания зрительного нерва могут быть вызваны различными факторами и патологическими процессами, такими как:

- отёк диска CN II;

- неврит CN II;

- постбульбарный неврит CN II;

- оптическая невропатия;

- атрофия зрительных нервов.

На основе этих состояний врач разрабатывает план обследования и лечения пациентов с заболеваниями зрительного нерва.

Невриты

Наиболее распространенной патологией зрительных нервов является неврит, сопровождающийся воспалительным процессом. Возбудителями могут быть различные вирусы и микробы. Чаще всего воспаление затрагивает зрительные нервы, связанные с соседними органами. Неврит может развиваться на фоне следующих заболеваний:

- менингит;

- энцефалит;

- абсцесс головного мозга;

- воспаление сосудистой оболочки;

- отит;

- кариес.

Эта патология также может быть осложнением тяжелой формы гриппа, когда нерв был переохлажден. В зависимости от пораженного участка неврит делится на два типа: папиллярный и ретробульбарный. Основные признаки заболевания включают:

- выпадение полей зрения;

- частичную или полную слепоту;

- туман и темные пятна перед глазами;

- нарушение цветовосприятия;

- сильные мигрени;

- боль в глазном яблоке при движении.

Чаще всего неврит зрительного нерва возникает у пожилых людей, детей и женщин во время беременности.

Атрофия

Интерпретация данной болезни заключается в отмирании клеток нервных волокон. Этот процесс развивается медленно и может быть вызван воспалительными или застойными нарушениями. Атрофия зрительного нерва (ЗН) может быть врожденной или приобретенной. Основные причины патологии:

- болезни центральной нервной системы (ЦНС);

- абсцесс головного мозга;

- энцефалит;

- черепно-мозговые травмы;

- алкоголизация зрительного нерва.

Также атрофия зрительного нерва может возникнуть на фоне авитаминоза, длительного голодания или токсической нейропатии. Симптомы включают нарушение цветовосприятия, куриную слепоту, трудности с фокусировкой взгляда и измененную реакцию на свет. Диагностика проводится с помощью оптической когерентной томографии.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва

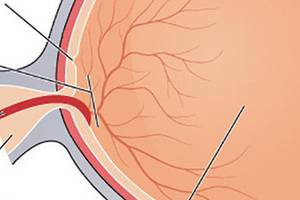

Ишемическая нейропатия CN II схожа с инсультом, так как возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва. Это может привести к различным расстройствам, от ишемии до инфаркта с некрозом.

Тяжесть повреждения зависит от степени и продолжительности сосудистой обструкции. Легкие формы ишемической нейропатии могут возникать при временном нарушении кровотока в зрительном нерве, что проявляется как временная потеря зрения.

Как и мозг, CN II не восстанавливается после серьезного повреждения (инфаркта), и зрительные импульсы, ослабленные в этой области, будут навсегда потеряны.

Важно отметить, что при артериальных повреждениях глаза существует повышенный риск ишемических событий в других органах, таких как сердце, головной мозг или почки.

Колобома

Это врожденное, не прогрессирующее заболевание проявляется в виде углублений различного диаметра на поверхности диска зрительного нерва (ДЗН). Колобома диска возникает из-за неполного или неправильного закрытия эмбриональной щели. К факторам, способствующим развитию этого нарушения, относятся:

- генетическая предрасположенность;

- синдром Дауна и Эдвардса;

- очаговая гипоплазия кожного покрова;

- поражение цитомегаловирусом в период внутриутробного развития.

С колобомой зрительного нерва часто сопутствуют миопия, косоглазие или астигматизм. Поражение выявляется с помощью офтальмоскопии.

Гипоплазия зрительного нерва

Гипоплазия зрительного нерва — это врождённое состояние, при котором наблюдается недоразвитие зрительного нерва (CN II) и прилегающих структур средней линии мозга. Причины этой аномалии остаются неизвестными.

У пациентов с гипоплазией зрительный нерв может отсутствовать или развиваться неправильно. У некоторых людей также наблюдаются пороки развития или отсутствие других структур средней линии мозга, находящихся рядом со зрительным нервом.

Гипоплазия CN II имеет уникальные характеристики, отличающие её от слепоты или нарушений зрения, вызванных другими причинами. Пациенты могут иметь широкий диапазон зрения — от хорошей остроты до полной слепоты. В некоторых случаях возникают быстрые, непроизвольные движения глаз, известные как нистагм, которые человек не может контролировать.

Симптомы поражения зрительного нерва

Симптомы повреждения зрительного нерва зависят от конкретной патологии, однако чаще всего наблюдаются следующие расстройства:

- постепенная или внезапная потеря зрения, обычно на один глаз;

- сильная затуманенность зрения, возможная временная слепота;

- боль при движении глаз;

- головная боль;

- потеря цветового восприятия;

- мерцающие огни в глазах;

- измененная реакция на яркий свет;

- выпадение участков поля зрения.

Заболевания

Заболевания зрительного нерва разнообразны и могут вызывать не только нарушения восприятия окружающего пространства, но и полную слепоту.

Раздражение шпорной борозды может привести к корковой эпилепсии и различным галлюцинациям.

Воздействие на поля хиазмы обычно вызывает выпадение фрагментов из зрительного поля. Разрушение правого пучка волокон приводит к искажению левой стороны зрительной картинки и наоборот.

Такое расстройство называется гемианопсией и имеет множество разновидностей.

В зависимости от того, какие поля выпадают из зрительного изображения, различают височную, битемпоральную, трактусовую или центральную формы гемианопсии. Полное разрушение хиазмы гарантирует стопроцентную потерю зрения.

Ишемическая нейропатия

Патологический процесс сопровождается нарушением кровообращения. Чаще всего он возникает на фоне гипертонии или атеросклероза у пожилых людей. Болезнь проявляется отеком зрительного диска, снижением остроты зрения на одном глазу и образованием скотом. Возможен парез нерва или его контузия.

Гипоплазия

При врожденной гипоплазии зрительного нерва наблюдается уменьшение диаметра диска зрительного нерва до 50%. У детей это состояние приводит к снижению остроты зрения вплоть до уровня светоощущения. Болезнь не прогрессирует, но может проявляться в тяжелой форме — аплазии, когда волокна зрительного нерва полностью отсутствуют. Гипоплазия часто встречается при глаукоме и других нарушениях зрения и ЦНС. Патология проявляется косоглазием, выпадением полей зрения и отсутствием цветовосприятия.

Острота зрения и её исследование

Остроту зрения определяют офтальмологи с помощью специальных таблиц, содержащих круги, буквы и цифры. В Украине используется стандартная таблица с 10-12 рядами знаков, размеры которых уменьшаются по арифметической прогрессии. Исследование проводится с расстояния 5 м при хорошем освещении. Нормой считается острота зрения 1, если обследуемый различает оптотипы 10-й строки. Если он видит знаки 9-й строки, острота зрения составляет 0,9, 8-й — 0,8 и так далее. Каждая последующая строка сверху вниз увеличивает остроту зрения на 0,1.

Остроту зрения вблизи проверяют с помощью других таблиц или текстов из газет (нормальный мелкий шрифт различают с расстояния 80 см). Если пациент не может прочитать ни с какого расстояния, проверяют счёт пальцев, располагая руку врача на уровне глаз обследуемого. Если и это невозможно, пациента просят определить, находится ли он в тёмном или освещённом помещении.

Снижение остроты зрения (амблиопия) или полная слепота (амавроз) возникают при поражении сетчатки или зрительного нерва. При такой слепоте исчезает прямая реакция зрачка на свет, но сохраняется реакция на освещение здорового глаза. Медленно прогрессирующее снижение зрения наблюдается при сдавлении зрительного нерва или хиазмы опухолью.

Признаки нарушений

Транзиторная кратковременная утрата зрения на один глаз (транзиторная монокулярная слепота или amaurosis fugax) возникает из-за временного нарушения кровоснабжения сетчатки. Больные описывают это состояние как «занавес, опустившийся сверху вниз» при возникновении и «поднимающийся занавес» при восстановлении. Обычно зрение восстанавливается за несколько секунд или минут.

Острое и прогрессирующее снижение зрения в течение 3-4 дней, которое восстанавливается за несколько дней или недель и часто сопровождается болью в глазах, характерно для ретробульбарного неврита. Внезапная и стойкая утрата зрения может возникнуть при переломах костей передней черепной ямки в области зрительного канала, сосудистых поражениях зрительного нерва и височном артериите.

При закупорке бифуркации основной артерии и развитии двустороннего инфаркта затылочных долей с поражением первичных зрительных центров возникает «трубчатое» зрение или корковая слепота. «Трубчатое» зрение связано с двусторонней гемианопсией, при которой сохраняется центральное (макулярное) зрение. Сохранность зрения в узком центральном поле объясняется тем, что зона проекции макулы в затылочной доле получает кровоснабжение из нескольких артериальных бассейнов и чаще всего остаётся неповреждённой. Острота зрения у таких больных может быть незначительно снижена, но они ведут себя как слепые.

Корковая слепота возникает при недостаточности анастомозов между корковыми ветвями средних и задних мозговых артерий в зонах затылочной коры, отвечающих за центральное зрение. При этом сохраняются реакции зрачков на свет, так как зрительные пути от сетчатки к мозговому стволу не повреждены. Корковая слепота при двустороннем поражении затылочных долей и теменно-затылочных областей может сочетаться с отрицанием расстройства, ахроматопсией, апраксией содружественных движений глаз и неспособностью зрительно воспринимать предметы и дотрагиваться до них. Это сочетание расстройств называется синдромом Балинта.

Функциональные задачи

Главная функция глазного нерва — передача первичных нервных импульсов от головного мозга. Это критически важно, так как своевременная передача сигналов определяет реакцию организма на опасности и внешние раздражители. Глазной нерв необходим для адекватной реакции на угрозы из окружающего мира. Сигналы от глаз передаются к мозгу и быстро возвращаются обратно, что позволяет формировать представление о внешней обстановке.

При нарушении проводимости импульсов или травмировании зрительного нерва ухудшается зрение, могут возникать галлюцинации, сужается поле зрения, и пациент начинает плохо видеть. Частыми заболеваниями этого отдела нервной системы являются невриты, атрофия мышечных тканей, увеличение диаметра диска, аплазия, гипоплазия, а также расширение или сужение артериальных сосудов и друзы диска. Различные воспалительные процессы также могут привести к поражению зрительного нерва и расстройствам нервной системы. Врачи настоятельно рекомендуют следить за здоровьем с молодости, избегать стрессов и своевременно принимать назначенные лекарства.

Симптоматика

Первичные признаки заболевания могут возникнуть внезапно. Каждый вид неврита зрительного нерва имеет свои клинические проявления. К общим факторам возникновения относятся:

- Потеря способности четко воспринимать объекты на расстоянии;

- Болевые ощущения при движении глазного яблока и в спокойном состоянии;

- Лихорадка;

- Тошнота;

- Белое пятно в центре поля зрения.

Первым сигналом патологии является снижение четкости видения объектов на расстоянии.

Симптомы интрабульбарной разновидности

Данный тип заболевания длится 3-6 недель, а первые признаки появляются на 2-3 день.

Симптомы интрабульбарного неврита:

- Белые пятна в поле зрения, преимущественно в центральной части;

- Кровоизлияния в области диска зрительного нерва;

- Ухудшение четкости зрения (в основном близорукость);

- Нарушение восприятия объектов в темное время суток;

- Размытость видимых границ;

- Нестабильное цветовосприятие.

Для этой патологии характерна постепенная потеря четкости зрения на расстоянии, вплоть до полной слепоты. Правильно назначенное лечение может привести к улучшению зрения.

При остром течении заболевания возрастает риск атрофии зрительного нерва.

Симптоматика ретробульбарного типа

Неврологическое заболевание нерва ока имеет три варианта воспаления, что влияет на клиническую картину. Симптомы ретробульбарного неврита в острой стадии проявляются резким снижением четкости зрения в течение 2-3 дней.

Острая форма сопровождается болезненными ощущениями в области глазного яблока. При хроническом течении симптомы развиваются постепенно.

Каждому виду ретробульбарного неврита присущи свои признаки.

Для аксиального типа, расположенного в центре нерва, характерны:

- Потеря четкого восприятия объектов на расстоянии;

- Слепота пораженного глаза;

- Скотомы;

- Болезненные ощущения в области глазниц при движении века.

Периферическая разновидность, расположенная на наружных волокнах нерва, проявляется следующими симптомами:

- Исчезновение бокового зрения;

- Глазные боли.

Трансверсальная форма ретробульбарного неврита охватывает всю толщину ствола нерва и сочетает в себе вышеперечисленные симптомы.