Диагностика дифтерии

Дифтерия — это заболевание, требующее дифференциальной диагностики, так как его симптомы схожи с проявлениями ангины и мононуклеоза. При появлении характерных признаков необходимо провести комплекс диагностических мероприятий.

Мазок на дифтерию

Основным методом диагностики дифтерии является мазок, который берут из зева и носа. В редких случаях мазок берут в зависимости от локализации заболевания. Анализ следует проводить не ранее чем через два часа после еды.

После забора биологический материал помещают в специальную среду для транспортировки в лабораторию, где проверяют наличие возбудителя дифтерии. Этот метод отличается высокой надежностью; ложноположительные результаты чаще всего возникают из-за нарушений условий транспортировки. Мазок не даст точных результатов, если пациент уже проходит курс антибиотиков.

Лабораторные методы диагностики

Для диагностики дифтерии проводят посев мазка из зева и носа (или другого предполагаемого места входных ворот). Также используется анализ крови методом ПЦР на дифтерийный токсин.

Остальные лабораторные анализы показывают неспецифические изменения и помогают выявить возможные осложнения. К ним относятся:

- Общий анализ крови

- Общий анализ мочи

- Анализ крови на антитела в динамике болезни

- Биохимический анализ крови

- ЭКГ

- УЗИ сердца

Клиническое обследование

Помимо лабораторных методов, диагностика дифтерии включает клиническое обследование пациента. Даже если лабораторные результаты не подтверждают наличие возбудителя, клинические проявления могут указывать на этот диагноз.

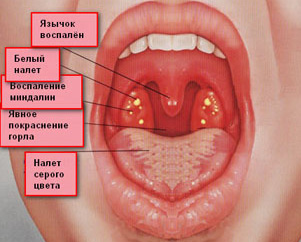

При клиническом обследовании врач обращает внимание на следующие признаки:

- Дифтерийный налет, в том числе на миндалинах и в других местах (при нетипичной локализации обследуется пораженная область).

- Отек шеи и лица.

- Увеличение региональных лимфоузлов.

- «Свистящее» дыхание из-за сужения зева, охриплость голоса и грубый кашель.

- Типичные осложнения дифтерии.

Диагностика также включает сбор анамнеза, с акцентом на случаи контакта с людьми, у которых была подтверждена дифтерия.

Диагностика

Диагностика дифтерии может быть сложной из-за схожести симптомов с другими заболеваниями, такими как ангина и стоматит. Для точного установления диагноза и назначения лечения необходимы лабораторные исследования:

- Бактериологический — мазок из ротоглотки для выделения возбудителя и определения его токсических свойств.

- Серологический — определение Ig G и M, которые указывают на уровень иммунитета и остроту воспалительного процесса.

- ПЦР — метод для выявления ДНК возбудителя.

Также необходимо диагностировать осложнения, вызванные дифтерией.

Клиническая картина [ править | править код ]

Заболевание проявляется следующими симптомами:

- Повышение температуры;

- Бледность кожи;

- Слабость;

- Отёк мягких тканей шеи;

- Лёгкая боль в горле и затруднённое глотание;

- Увеличение нёбных миндалин;

- Гиперемия и отёк слизистой глотки;

- Плёнчатый налёт (чаще серо-белый), покрывающий нёбные миндалины и иногда распространяющийся на нёбные дужки, мягкое нёбо, боковые стенки глотки и гортань;

- Увеличение шейных лимфоузлов.

При распространённой форме дифтерии налёты выходят за пределы миндалин на нёбные дужки и язычок. Интоксикация выражена сильнее: наблюдаются вялость и боль в горле. Регионарные лимфатические узлы увеличены до размера крупного боба, чувствительны, отёка шейной клетчатки нет.

При токсической форме, одной из самых тяжёлых, заболевание начинается остро. Температура поднимается до 40°С, выражены вялость, сонливость, сильная слабость, головная боль и боль в горле, иногда в шее и животе. Появляются гиперемия и отёк зева, налёты, сначала нежные и желеобразные, затем, ко 2—3-му дню, становятся толстыми, грязно-серыми, полностью покрывающими миндалины, дужки, язычок, мягкое и твёрдое нёбо.

Дыхание через нос затруднено, возможны сукровичные выделения и плёнки на слизистой; голос становится сдавленным и гнусавым. Изо рта периодически появляется сладковато-приторный запах. Увеличиваются все группы шейных лимфатических узлов, образуя болезненный эластичный конгломерат с отёком шеи.

Наиболее тяжёлыми являются гипертоксические и геморрагические формы дифтерии.

При гипертоксической форме резко выражены симптомы интоксикации: гипертермия, бессознательное состояние, коллапс, судороги. В зеве обширные налёты и отёк. Болезнь протекает стремительно, летальный исход может наступить на 2—3-й день из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Развитие тяжёлых форм связано с запоздалой диагностикой и поздним введением противодифтерийной сыворотки. Без её применения выздоровление возможно только при локализованной форме, но часто развиваются осложнения: миокардит и периферические параличи. При раннем введении сыворотки симптомы интоксикации быстро исчезают, налёты в зеве отторгаются к 6—8-му дню.

Дифтерия может также поражать слизистые оболочки носа, глаз, половых органов и раневые поверхности. Токсигенные Corynebacterium diphtheriae выделяют токсин, вызывающий отёк и некроз слизистых, поражающий миокард и периферические нервы, особенно языкоглоточный и блуждающий, что может привести к параличу мягкого нёба и другим осложнениям.

Виды и формы патологии

По месту локализации воспалительного процесса различают следующие виды дифтерии:

- дифтерия ротоглотки;

- дифтерия носоглотки;

- дифтерия глаз;

- дифтерия половых органов и кожи;

- дифтерия пупочной ранки.

По типу течения инфекционно-воспалительного процесса выделяют:

- Осложненная – протекает с длительным острым периодом и выраженной симптоматикой, что может привести к сопутствующим заболеваниям.

- Неосложненная – протекает в легкой форме, проявления схожи с обычным респираторным заболеванием и не вызывают осложнений.

Этиология заболевания включает следующие формы дифтерии:

- Нетоксическая – отсутствуют признаки общей интоксикации, ребенок переносит заболевание относительно хорошо, осложнений нет.

- Токсическая – на 3-5 сутки появляются признаки общей интоксикации, требует комплексного лечения.

- Субтоксическая – сопровождается умеренной интоксикацией, организм ребенка способен справиться с симптомами.

- Гипертоксическая – возникает внезапно, симптомы нарастают быстро, состояние резко ухудшается. Требует немедленной медицинской помощи, отсутствие которой может привести к летальному исходу на 2-3 сутки.

- Геморрагическая – сопровождается повышенной кровоточивостью, на фоне интоксикации может вызвать внутренние кровотечения и летальный исход.

Вакцинацию от дифтерии взрослым проводят всем ранее непривитым или тем, у кого нет данных о прививках. Вводят АДС-М-анатоксин двукратно по 0,5 мл, который вводится внутримышечно или глубоко подкожно. Интервал между введениями – 1,5 месяца, сокращения недопустимы. Если не удалось ввести препарат в срок, вакцинацию проводят как можно скорее. Ревакцинация осуществляется однократно через 9–12 месяцев, затем каждые 10 лет. Ранее максимальный возраст для ревакцинации составлял 66 лет, сейчас таких ограничений нет.

Вакцинацию проводят в поликлинике по месту жительства, если человек полностью здоров.

Существуют следующие вакцины от дифтерии:

- АКДС – для детей до 6 лет.

- АДС – адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин.

- АД-М – дифтерийный анатоксин с уменьшенным содержанием антигена.

Каждая из вакцин вводится по строгим показаниям.

Дифтерия – опасное заболевание, последствия которого сложно предугадать, особенно при несвоевременной диагностике. Профилактика является ключом к избавлению от инфекции.

В каком возрасте делают прививку от дифтерии и столбняка

Иммунизацию против столбняка и дифтерии начинают с младенчества. Взрослым проводят ревакцинацию, что помогает организму эффективно противостоять возбудителям этих опасных инфекций. Схема иммунизации детей и взрослых представлена в Национальном календаре прививок РФ.

График вакцинации детей

Вакцинацию проводят по общепринятому календарю иммунизации. Первая инъекция делается в 3 месяца, затем в 4,5 и 6 месяцев, а также в 1,5 года. Ревакцинация осуществляется в 7 лет.

Специфический иммунитет формируется после трех прививок. Две последующие вакцинации необходимы для поддержания невосприимчивости к инфекциям на срок до 10 лет. Препарат против дифтерии и столбняка вводят в 16 лет.

Схема иммунизации может изменяться по следующим причинам:

- плохое состояние здоровья (временное или постоянное освобождение от вакцинации);

- индивидуальная реакция на первую или вторую прививку;

- несогласие родителей с вакцинацией ребенка;

- отказ совершеннолетнего лица, не вакцинированного в детстве.

Показания для ревакцинации взрослых

По общепринятому графику иммунизации в России взрослых вакцинируют в возрасте 25-27 лет с 10-летним интервалом. Информация о прививках фиксируется в прививочной карточке медицинской книжки, которую ведет участковая служба местной поликлиники.

Если человек не был привит в детстве, используются вакцины против столбняка и дифтерии с меньшей концентрацией антигенов, что изменяет график иммунизации.

Первые две вакцины вводятся с интервалом 30-45 дней. Третья прививка делается через полгода, четвертая — через 5 лет. Далее ревакцинация проводится по стандартной схеме: каждые десять лет. Взрослые могут отказаться от иммунизации.

Показанием для ревакцинации мужчин и женщин является вероятность эпидемии дифтерии и столбняка. Прививки обязательны для работников следующих сфер:

- сельское хозяйство;

- геология;

- железные дороги;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- медицина (персонал инфекционных отделений и бактериологических лабораторий);

- экспедиционная деятельность;

- строительство;

- образование;

- военная служба.

Формы дифтерии или виды болезни

В зависимости от локализации бактерий различают несколько видов этого заболевания.

Как проявляет себя дифтерия ротоглотки

Эта форма заболевания считается классической, так как 90% пациентов страдают именно ею.

При попадании бактерии на слизистую ротоглотки возникает воспаление, которое приводит к некротизации. Процесс сопровождается сильным отеком и желеобразными выделениями на миндалинах.

Вскоре эти выделения заменяются плотными фибринозными пленками сероватого цвета. Налет плохо снимается, а при попытке его удалить ткань начинает кровоточить. В течение суток налет восстанавливается.

Отек и налет могут увеличиваться до такой степени, что возникают проблемы с дыханием. Воспаление может распространяться на соседние ткани.

Дифтерийный круп гортани, трахеи, бронхов

Поражение дыхательной системы вызывает сильный кашель. Голос становится осиплым, дыхание затрудняется, кожа бледнеет, нарушается ритм сердца.

Также может возникнуть спутанность сознания, падение артериального давления и частоты пульса. Эти факторы могут привести к потере сознания, удушью и летальному исходу.

Дифтерия носа — процесс развития

Она проявляется выраженным затруднением дыхания носом, а также выделениями сукровицы и гнойно-серозными. Слизистая носа отекает, покрывается язвочками и фибринозной пленкой, которая отделяется лоскутами.

Корочки и раздражение могут распространяться вокруг носа. Эта форма почти никогда не проявляется самостоятельно, а сопровождается поражением гортани, ротоглотки или глаз.

Дифтерия глаз — основные положения

Редкое явление, часто проявляющееся лишь покраснением глаз.

Существует три разновидности:

- Катаральная – воспаляется конъюнктива, могут наблюдаться небольшие сукровичные выделения. Интоксикации нет, температура тела в пределах нормы или немного повышена.

- Пленчатая – ткани глаза отекают и покрываются фибринозной пленкой, могут быть гнойно-серозные выделения. Температура слегка повышена, интоксикация слабо выражена.

- Токсическая – возникает стремительно, проявляется отеком тканей глаза и век. Воспаление затрагивает не только конъюнктиву, но и другие отделы глаза, а также соседние ткани. Интоксикация выражена значительно.

Дифтерия редкой локализации — виды поражения

Изредка наблюдаются поражения:

- Половых органов: у мужчин — крайняя плоть, у женщин — половые губы. Появляются отечность и сукровичные выделения, мочеиспускание становится болезненным. Заражение может затрагивать соседние ткани.

- Поврежденной кожи: рана, опрелость, трещина и т. д. На ране образуется серая пленка и гнойно-серозные выделения. Интоксикация выражена слабо, но заживление раны происходит медленно — от месяца и более.

Классификация дифтерии и симптомы дифтерии

Выделяют четыре формы дифтерии: дифтерия ротоглотки, гортани (дифтерийный круп), носа, глаз, уха, кожи, половых органов и комбинированная форма с поражением нескольких органов.

Дифтерия ротоглотки имеет три варианта течения:

-

Локализованная дифтерия ротоглотки — налет (пленка) только на миндалинах. Интоксикация слабая, температура 38-39 градусов. Пациенты ощущают слабость, недомогание, головную боль и небольшую боль при глотании. Шейные лимфоузлы увеличены, подвижны и малоболезненны.

-

Распространенная дифтерия ротоглотки — пленки на миндалинах, небных дужках и язычке. Интоксикация выражена сильнее, шейные лимфоузлы увеличены до 1,5 см в диаметре и болезненны. Отек шейной клетчатки незначителен.

-

Токсическая дифтерия ротоглотки — преобладают признаки интоксикации. Быстрое начало: температура до 40 градусов, сильная слабость, вялость, сонливость, энцефалопатия и боль в горле. Налеты грязно-серого цвета выходят за пределы миндалин. Увеличенные лимфоузлы образуют конгломераты, отек шейной клетчатки может достигать ключиц или ниже.

Дифтерийный круп также имеет три варианта течения:

- Локализованный — дифтерия гортани.

- Распространенный — дифтерия гортани и трахеи.

- Нисходящий — дифтерия гортани, трахеи и бронхов.

Дифтерийный круп чаще встречается у взрослых. В каждом четвертом случае он сочетается с дифтерией ротоглотки. Интоксикация при дифтерийном крупе выражена слабее.

Начальные проявления дифтерийного крупа (дисфоническая стадия, 1-6 дней) — грубый, лающий кашель и усиливающаяся осиплость голоса. Затем наступает стенотическая стадия (до 3 дней) — голосовые связки сужаются, голос пропадает, кашель становится беззвучным. Без интенсивного лечения стенотическая стадия переходит в асфиксическую — затруднение вдоха и выдоха, тахикардия, гипоксия мозга, энцефалопатия и гипоксическая кома, что может привести к смерти от удушья.

Дифтерия других органов:

-

Дифтерия носа — затруднено носовое дыхание, появляется ринит с серозно-гнойным отделяемым. Температура нормальная, интоксикация слабая. На слизистой носа формируется фибринозный налет, снимающийся клочьями. Часто сочетается с дифтерией ротоглотки.

-

Дифтерия глаз — односторонний (реже двусторонний) конъюнктивит с небольшим отделением серозной слизи. Температура не повышена, интоксикации практически нет. При пленочном варианте на конъюнктиве формируется фибринозный налет, глазная слизь становится серозно-гнойной, температура может повышаться до 38 градусов. При токсическом варианте преобладают проявления интоксикации с гнойными и кровянистыми выделениями, отеком век.

-

Дифтерия кожи и половых органов — встречается редко. Характерны покраснение и отек тканей, дифтерийный налет на слизистых, местный лимфаденит. Интоксикация выражена слабо, температура нормальная или повышена до субфебрильных значений.

Дифтерия – лечение

Лечение дифтерии включает следующие этапы:

Важно! При появлении симптомов дифтерии обязательно обратитесь к врачу для точной диагностики, а затем начинайте лечение.

1. Госпитализация больного

Госпитализация больного с дифтерией обязательна, так как это заразное заболевание. Некоторые формы болезни могут развиваться быстро, что угрожает здоровью и может привести к летальному исходу.

Госпитализации подлежат даже лица с подозрением на дифтерию или носители дифтерийной палочки.

Помещение с пациентом должно хорошо проветриваться.

Выписка возможна только после двухкратной диагностики и получения отрицательного результата на наличие дифтерийной палочки.

После выписки пациент проходит плановый осмотр у терапевта в течение следующих трех месяцев.

2.1. Купирование инфекции

Возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) относится к бактериям, но антибактериальные препараты (по состоянию на 2017 год) имеют низкую эффективность в уничтожении дифтерийной палочки и в контроле распространения инфекции.

Основным средством против дифтерии является антитоксическая противодифтерийная сыворотка (ПДС), которая подавляет дифтерийный токсин. ПДС вводится внутримышечно, а при тяжелых формах болезни — внутривенно.

При локализованной форме болезни без осложнений в течение 4 суток ПДС обычно не применяется. Если есть подозрение на токсическую дифтерию или быстрое развитие заболевания, ПДС вводят немедленно; в противном случае она используется после диагностики.

Антибактериальная терапия назначается при подозрении на другие бактериальные инфекции, что часто происходит при субтоксической и токсической формах болезни. Среди антибиотиков, применяемых при кокковой инфекции на фоне дифтерии, выделяются «Ампициллин», «Пенициллин», «Клиндамицин», «Эритромицин», цефалоспорины и антибиотики тетрациклинового ряда.

2.2. Детоксикационная терапия

Как мы уже упоминали, вред причиняет не столько дифтерийная палочка, сколько вырабатываемый ею токсин. Он отравляет организм и вызывает различные осложнения, вплоть до летального исхода.

После введения противодифтерийной сыворотки (ПДС) назначается детоксикационная терапия для выведения токсинов из организма.

Детоксикационная терапия включает внутривенное капельное введение следующих препаратов: «Альбумин», «Реополиглюкин», глюкозо-калиевую смесь с инсулином, плазму, полиионные растворы и «Атоксил».

Также рекомендуется обильное питье, особенно напитки с витамином С: отвар из шиповника, чай с лимоном, калиной, малиной и морс.

Назначаются мочегонные препараты — салуретики.

2.3. Поддерживающая терапия

Инфекционные заболевания ослабляют иммунную систему, поэтому для ее укрепления назначают иммуностимуляторы и иммуномодуляторы, такие как витамин С (аскорбиновая кислота) и витамины группы В.

При сильной интоксикации, токсических формах и тяжелом течении болезни назначают:

- гормональные препараты: «Преднизолон» (2-20 мг/кг), «Допамин» (200-400 мг в 400 мл 10% раствора глюкозы);

- «Трентал» (2 мг/кг в 50 мл 10% раствора глюкозы, внутривенно капельно);

- «Трасилол» (до 2000—5000 ЕД/кг в сутки, внутривенно капельно);

- плазмаферез.

При введении противодифтерийной сыворотки для предотвращения аллергических реакций назначают антигистаминные препараты: «Лоратадин», «Супрастин», «Кларитин».

При нарушении дыхания из-за сужения бронхов или их спазмов назначают «Эуфиллин».

При гипоксии через носовой катетер применяют увлажнённый кислород.

Полезна санация ротоглотки ингаляциями на основе ромашки, эвкалипта и полоскания содой.

Что такое дифтерия?

Устаревшие названия заболевания, такие как «дифтерит», хорошо отражают его суть. В переводе с латыни это слово означает «пленка», что является важным симптомом. Дифтерия схожа с ангиной и может привести к удушью.

Дифтерия — острое инфекционно-воспалительное заболевание, вызываемое коринебактериями. Эти микроорганизмы поражают слизистые оболочки, в первую очередь ротоглотку, реже — гортань, нос, глаза, ушные каналы и половые органы.

Основная опасность заключается в токсинах, которые выделяет бактерия. Они попадают в кровь и повреждают органы и ткани, особенно нервную систему, сердечную мышцу и почки. Дифтерия также вызывает тяжелое воспаление гортани (круп), закупорку дыхательных путей пленками, спазмы и отеки.

Острая дыхательная недостаточность в сочетании с общей интоксикацией может привести к летальному исходу.

Дифтерией могут заболеть люди любого возраста, но она особенно опасна для детей. До появления вакцины и антитоксина смертность достигала 50%. Даже сегодня, несмотря на современные методы лечения, вероятность летального исхода составляет 5–10%.

Факторы патогенности

Коринебактерии дифтерии обладают широким спектром факторов патогенности. На поверхности Corynebacterium diphtheriae имеется микрокапсула, прочно связанная с клеточной стенкой. Она обнаруживается как у неповрежденных, так и у частично лизированных клеток.

Клеточная стенка коринебактерий дифтерии многослойная (до 9 слоев) и значительно толще, чем у грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Дифтерийные бактерии содержат термолабильные типоспецифические протеины и термостабильные антигены, представляющие собой полисахариды или полисахаридные комплексы.

Е.Н. Holdsworth впервые выделил клеточные стенки C. diphtheriae (штамм PW-8) и провел их химический анализ, установив, что они содержат пептидополисахарид, включающий галактозу, маннозу и арабинозу.

L. Barksdale предложил разделить основные химические компоненты клеточных стенок C. diphtheriae на группы: пептидополисахариды, полисахариды, белки и пептиды.

Специфические антигены, ответственные за серотиповые реакции, расположены на поверхности клетки вместе с трегалозомиколатами. Общие антигены для C. diphtheriae, микобактерий и нокардий, вызывающие перекрестные реакции в реакциях агглютинации, находятся в глубоких слоях клеточной стенки и представлены пептидогликаном, полисахаридами, белками и липидами.

Поверхностные структуры дифтерийных бактерий, играющие роль факторов колонизации, имеют внутривидовые отличия. Штаммы биотипов gravis и mitis обладают различными поверхностными антигенами, а внутри этих биотипов выделяются разные серотипы.

Смена био- и серотипов в эпидемическом процессе объясняется формированием колонизационной резистентности к одной антигенной разновидности и отсутствием иммунитета к другой.

Каждому новому подъему заболеваемости предшествует рост носительства, связанный с появлением нового антигенного варианта, к которому у населения нет колонизационной резистентности.

Возбудитель заболевания

Человек является основным источником заражения дифтерией. Основные возбудители болезни — палочка Леффлера и корневые бактерии. Эти бактерии представляют собой крупные, слегка изогнутые палочки, которые можно рассмотреть под микроскопом.

Корневые бактерии располагаются парами, образуя букву V. Их молекула ДНК состоит из двух цепочек, содержащих генетический материал, необходимый для жизнедеятельности инфекции. Бактерии устойчивы к низким температурам и внешней среде.

При чихании и кашле инфицированный человек выбрасывает капельки жидкости с бактериями. В высохшей слизи они могут сохранять жизнеспособность до двух недель, а в молочной продукции — до 20 дней. Возбудитель дифтерии не выживает в дезинфицирующих растворах с хлором, перекисью водорода, спиртом и при кипячении.

Заражение происходит от здорового носителя или заболевшего человека. Дифтерийная палочка с каплями слюны распространяется по воздуху и попадает на слизистую глотки другого человека. Инфекция также может передаваться через загрязненные предметы и продукты.

Микроорганизмы проникают в носовые ходы, глотку, глаза и половые органы, где размножаются. Чаще всего они обитают на мягком нёбе и слизистой миндалин.

Инфекция имеет пили — ворсинки, с помощью которых она прочно прикрепляется к клеткам организма и начинает отравлять его. На начальном этапе бактерии не попадают в кровеносную систему, воспалительный процесс протекает внешне. У больного наблюдаются высокая температура и отек горла. Ядовитое вещество попадает в кровь только после этих процессов.

Дифтерийный токсин разрушает слизистую, клетки эпителия, кожу и миелиновую оболочку нервных клеток, нарушая прочность стенок сосудов и вызывая кровоточивость.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период дифтерии составляет от двух до 10 дней, в среднем — 5 дней. В этот период болезнь ещё не проявляется клинически, но бактерии уже начинают поражать внутренние органы. С последнего дня инкубационного периода человек становится заразным.

Классическая форма заболевания — локализованная дифтерия зева. Её симптомы:

- Слабость, общее недомогание, вялость, снижение аппетита.

- Головные боли и незначительные затруднения при глотании.

- Повышение температуры тела до 38–39 °C, которая самостоятельно проходит через три дня, независимо от других симптомов.

- Образование налёта на миндалинах, который может быть сероватой гладкой плёнкой или небольшими островками белого или сероватого цвета. Налёт плотно спаян с тканями и трудно снимается, при этом возникают капли крови. Он может появляться вновь после попыток его удалить.

- Катаральная форма дифтерии проявляется покраснением и увеличением миндалин.

Токсическая форма дифтерии имеет свои особенности:

- Выраженное повышение температуры до 40 °C с первых часов болезни.

- Появление болей в животе и шее наряду с общими симптомами.

- Перед образованием налёта горло становится красным и отёчным, вовлекая нёбные дужки и язычок. В тяжёлых случаях миндалины могут закрывать проход.

- Лёгкий налёт в виде паутинки появляется сначала, затем через три дня он становится интенсивным сероватым и покрывает миндалины, переходя на соседние ткани.

- У детей чаще развивается закупорка верхних дыхательных путей и отёк шейной клетчатки. Язык обложен, дыхание затруднено и шумное.

- Воспаляются и увеличиваются шейные лимфатические узлы, появляется неприятный запах изо рта.

- Существует три степени увеличения клетчатки при токсической дифтерии: первая — отёк до середины шеи, вторая — до ключиц, третья — вовлечение нижележащих тканей.

- У взрослых наблюдаются особенности течения токсической формы, включая вовлечение ротоглотки, носовой полости и других отделов дыхательной системы. Заболевание тяжело поддаётся лечению и быстро прогрессирует.