Лечение дистрофии глаза

Существует два типа методов лечения дистрофии сетчатки: общие и специфические. Общие мероприятия применяются независимо от типа патологии. Поскольку полностью устранить дегенеративные изменения невозможно, лечение направлено на остановку процесса и частичное улучшение зрения. В результате устраняются лишь симптомы. Для этого врачи используют медикаменты, лазерную терапию и хирургические методы.

- В рамках консервативного лечения назначают препараты, уменьшающие тромбообразование (например, Ацетилсалициловая кислота, Тиклопидин), сосудорасширяющие и укрепляющие средства (Аскорутин, Но-Шпа, Папаверин), а также комплексные поливитамины.

- В качестве глазных инъекций применяют препараты для улучшения микроциркуляции крови и полипептиды.

- Назначают витаминные капли, способствующие обмену веществ в тканях и регенерации (например, Эмоксипин, Тауфон).

Хорошие результаты при лечении периферической дистрофии сетчатки демонстрируют физиопроцедуры: электрофорез с лекарственным коктейлем из гепарина, никотиновой кислоты и Но-Шпы, электро- и фотостимуляция сетчатки, воздействие низкоэнергетическим лазером, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и магнитотерапия.

Хирургические методики

Если медикаментозное лечение не приносит результатов в течение определенного времени, переходят к хирургическим методам. Наиболее распространенные операции для лечения данной патологии:

- Витрэктомия. Удаляются патологически измененные ткани, рубцы и спайки из стекловидного тела.

- Лазерная коагуляция сетчатки. Укрепляет внутреннюю оболочку глаза, останавливает отслоение тканей и развитие дистрофии.

- Вазореконструктивная операция. Пресекается височная артерия, что нормализует кровоток в зрительном нерве и сетчатке. Применяется при острых и запущенных стадиях глазных заболеваний, часто улучшая зрение.

- Реваскуляризирующая операция. Восстанавливает кровоснабжение внутри глазного яблока с использованием препаратов Ретиналамин и Аллоплант. Стабилизирует зрительные функции на 3-5 лет.

Кроме описанных методов, важно отказаться от вредных привычек, носить солнечные очки и вести здоровый образ жизни. Необходимо также следить за питанием, включая в рацион продукты, богатые витаминами.

Особенно полезны витамины A, B, C и E. Они способствуют восстановлению зрительных функций и улучшают питание тканей глаза. Длительный прием витаминных комплексов может остановить дегенеративные процессы в сетчатке.

Рекомендуется также заботиться о питании, выбирая продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Наибольшее содержание витаминов A, B, C и E встречается в злаках, орехах, свежих овощах и фруктах, зелени, абрикосах, чернике, моркови, свекле, цитрусовых, фасоли и рыбе.

диагноз и лечение сетчатки глаза

Осложнением диагностики и лечения периферической хориоретинальной дистрофии (ПХРД) является невозможность исследовать некоторые участки сетчатки из-за их недоступности. Периферическая сетчатка — это область, где возникают дистрофические изменения, приводящие к разрывам и отслоению. Частота заболевания связана с трудностями диагностики и отсутствием профилактических мер. Что такое ПХРД глаза?

Причины возникновения

Причины появления ПХРД в современной офтальмологии имеют описательный характер и не влияют на выставление диагноза.

Сетчатка, состоящая из палочек и колбочек, может разрушаться по следующим причинам:

- поражения нервной системы;

- патологии эндокринных желез;

- нарушения обменных процессов;

- наследственные заболевания;

- черепно-мозговые травмы;

- травматические, воспалительные и инфекционные поражения глаз;

- наследственная близорукость и другие патологии.

Палочки и колбочки — это специфические нейроны, отвечающие за сумеречное и периферическое зрение. Колбочки, расположенные в основном в районе желтого пятна, отвечают за форменное зрение и цветоощущение. Сетчатка, связанная с сосудами, снабжающими глаза кислородом и питательными веществами, также подвержена ПХРД. Патологии сетчатки чаще объясняются сосудистыми нарушениями гипертонического характера и требуют другого лечения.

Офтальмологам пока не известны отличительные особенности, указывающие на категорию людей, подверженных ПХРД. Мужчины и женщины, дети и пожилые люди, близорукие и дальнозоркие, а также те, у кого было нормальное зрение, могут столкнуться с этой патологией в любой период жизни.

Хориоретинальная дистрофия сетчатки глаза чаще встречается при близорукости, так как сетчатка растягивает оболочку глаза, что приводит к периферическому истончению. Понимание происхождения дистрофического процесса могло бы улучшить лечение, но у современной офтальмологии недостаточно данных для таких выводов.

Диагноз ПХРД выставляется крайне редко, так как к моменту обнаружения патологии информация, поступающая в зрительный центр, достигает критического минимума. ПХРД ОИ или ОД на этом этапе часто переходит в другой негативный диагноз.

Диагностика патологии

Диагноз дистрофического поражения устанавливается сложно из-за бессимптомного течения. ПХРД может не проявляться до определенного момента, и только жалобы на снижение зрения позволяют заподозрить патологию и поставить диагноз.

Отслоение сетчатки

Искажение информации и потеря периферического зрения возникают при отслоении сетчатки. Непримеченное ПХРД может привести к отслоению, которое требует срочного лечения.

Подходы к лечению

Лечение направлено на предотвращение дальнейшего поражения глаз.

С помощью лазера выполняются следующие процедуры:

- Лазерная отграничивающая коагуляция рядом с разрывом.

- Лазерная профилактическая коагуляция сетчатки в области дистрофической патологии.

- Воздействие лазера на сетчатку по краю разрыва или дистрофического процесса, что способствует склеиванию сетчатки с местом разрыва.

Современная диагностика позволяет выявлять это заболевание. Профилактика могла бы включать коррекцию питания, изменение образа жизни и предотвращение гипо- и гипертонических нарушений, вызывающих ПХРД, если бы была установлена точная причина дистрофического процесса.

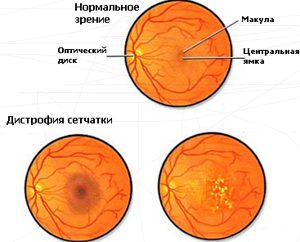

Определение и классификация дистрофических заболеваний сетчатки глаза

Дистрофия — это процесс повреждения тканей, возникающий из-за недостаточного питания, кровоснабжения или обмена веществ в глазной оболочке. В результате нарушается нормальная структура ткани, и она теряет способность выполнять свои физиологические функции, что приводит к нарушениям зрения.

Наследственная дистрофия

К наследственной дистрофии относится несколько видов, наиболее распространенные из которых:

- Пигментная дистрофия;

- Точечно-белая дистрофия.

Пигментная дистрофия — это генетическое заболевание с неясной этиологией, связанное с нарушением работы фоторецепторов, отвечающих за сумеречное зрение. Для этой формы характерно вялое хроническое течение с медленным ухудшением симптомов и чередованием обострений и ремиссий.

На стадии ремиссии зрение обычно улучшается. Первые проявления болезни возникают в школьном возрасте, к 20 годам диагноз становится очевидным, а в пожилом возрасте возможно развитие слепоты.

Точечно-белая дистрофия — это врожденная патология, которая развивается с раннего детства. Ухудшение зрения может наблюдаться уже в дошкольном возрасте.

Приобретенная дистрофия

Чаще всего дистрофия сетчатки развивается у людей старшего возраста. Она может сочетаться с катарактой и другими глазными заболеваниями, вызванными возрастными изменениями и нарушениями обмена веществ в тканях глаза.

По локализации выделяют три разновидности приобретенной дистрофии сетчатки:

- Периферическая;

- Центральная;

- Генерализованная.

Центральная дистрофия сетчатки – классификация и описание

Центральная дистрофия затрагивает макулярную область сетчатки, отвечающую за четкое зрение. Она может проявляться в двух формах: сухой и влажной. В зависимости от течения и характера повреждений выделяют следующие виды:

- Макулярная дистрофия Штаргардта;

- Желтопятнистое глазное дно (болезнь Франческетти);

- Желточная (вителлиформная) макулодистрофия Беста;

- Врожденная колбочковая дистрофия;

- Коллоидная дистрофия сетчатки Дойна;

- Возрастная сухая или влажная макулодистрофия;

- Центральная серозная хориопатия.

Периферическая дистрофия сетчатки – классификация и характеристика

Периферическая дистрофия затрагивает периферическую область сетчатки, минуя макулярную часть. При этом происходит разрушение тканей оболочки и нарушения в системе сосудов глаза, что приводит к снижению остроты зрения. Часто заболевание протекает бессимптомно и может быть выявлено только при осмотре у офтальмолога.

Существует множество классификаций периферической дистрофии, но основные виды выделяются по масштабам и характеру повреждений:

В зависимости от масштабов:

- Хориоретинальная — повреждены сетчатка и сосуды оболочки;

- Витреохориоретинальная — затрагиваются сетчатка, сосуды оболочки и стекловидное тело.

По характеру повреждений:

- Решетчатая — наследственное заболевание, чаще встречается у мужчин. Проявляется в обоих глазах и напоминает решетку;

- Инееподобная — также наследственная, образуется в обоих глазах с желтовато-белыми пятнами на дальних участках ретины;

- Мелкокистозная — характеризуется наличием небольших кист, часто возникает после травмы глаза;

- Ретиношизис — расслоение сетчатки, обычно наблюдается у пожилых людей.

Генерализованная форма дистрофии затрагивает все участки сетчатки.

Причины развития патологии

В большинстве случаев поражение пигментного и нейроэпителия сетчатки связано с генными мутациями. Дефектный ген может наследоваться от родителей или возникать в период внутриутробного развития под воздействием тератогенных факторов.

Генетический дефект нарушает обмен зрительных пигментов, что приводит к патологическим изменениям в нейроэпителии и пигментном эпителии сетчатки. Деструкция клеточных структур постепенно распространяется, охватывая все большую площадь. Ухудшение зрения происходит из-за гибели палочек, колбочек, пигментного эпителия или ганглиозных клеток сетчатки.

Причины

Основными причинами приобретенных дистрофий сетчатки являются заболевания, влияющие на систему гемостаза и состояние сосудов. Для нормальной работы зрительного аппарата необходимо достаточное количество питательных веществ и кислорода, которые поступают в ткани глаза с кровью. При нарушении кровообращения и лимфотока в сосуды глазного дна поступает недостаточно крови, что приводит к дефициту и начальным дистрофическим изменениям сетчатки.

Недостаток витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для здоровья глаз, может возникать из-за низкого качества питания, эндокринных расстройств, заболеваний крови (например, различных форм анемии) и вредных привычек. Этиловый спирт и токсичные вещества в табачном дыме разрушают витамины и нарушают их всасывание.

Гипоксия тканей глаза из-за отсутствия регулярных прогулок также негативно сказывается на трофических свойствах тканей и может вызывать дегенеративно-дистрофические изменения в сетчатке. У пожилых людей ретинальная дистрофия часто является следствием естественного старения, при котором происходит обезвоживание клеток и замедление обменных процессов.

К другим причинам эссенциальной или вторичной дистрофии сетчатки относятся:

- инфекционные и инфекционно-воспалительные заболевания глаз (конъюнктивит, ячмень, блефарит и др.);

- дефекты зрения и аномалии рефракции (особенно миопия, при которой изображение фокусируется перед сетчаткой);

- травмы глаз, черепно-мозговые травмы, повреждения шейного и шейно-грудного отдела позвоночника;

- хирургические вмешательства на органах зрения с последующим рубцеванием тканей;

- иммунопатологические системные заболевания (муковисцидоз, ревматизм и др.);

- сахарный диабет;

- болезни сердца и сосудов (атеросклероз, транзиторные ишемические атаки, постинфарктное состояние, ишемическая болезнь и др.).

Факторами риска для дистрофий сетчатки у плода в период внутриутробного развития являются инфекционные заболевания, врожденные пороки сердца и сосудов. Со стороны матери это может быть несбалансированное питание, прием эмбриотоксичных и тератогенных лекарств, а также плохие условия труда и проживания.

Осложнения периферической дистрофии сетчатки

Возможные осложнения при беременности

Наиболее ранним признаком патологической беременности является ангиопатия — поражение капилляров сетчатки. С увеличением сосудистых изменений глазного дна на фоне повышения артериального давления возникают изменения в зрительном нерве (отёк диска зрительного нерва) и ткани сетчатки (кровоизлияния и тромбоз мелких сосудов рядом с макулой, что может привести к сужению просвета сосуда). Это «зловещий» признак, способный вызвать необратимое снижение зрения. Выраженные изменения на глазном дне могут привести к экссудативной отслойке сетчатки. Если отслойка произошла, это является абсолютным показанием к досрочному прерыванию беременности.

В связи с этим осложнением при близорукости и периферической дистрофии сетчатки, вызванной миопией, осмотр беременных пациенток должен проводиться в четыре этапа:

- До 12 недели беременности определяется степень акушерской и перинатальной патологии, проводится детальное обследование различными специалистами и составляется индивидуальный план ведения пациентки акушер-гинекологом.

- На 10-14 неделе беременности все женщины должны быть осмотрены офтальмологом. При выявлении прогностически опасных форм ПВХРД (например, «решётчатая», «след улитки», «инеевидная», разрывы на периферии сетчатки) врач-офтальмолог определяет тактику ведения и лечения дистрофии, а также вид родоразрешения. Беременным с опасными формами ПВХРД рекомендуется профилактическая лазерная коагуляция. При ПХРД и самоотграничивающихся разрывах возможно динамическое наблюдение с медикаментозной терапией для улучшения метаболизма сетчатки.

- В период от 1-2 дней до 6 месяцев после родов при появлении новых ПВХРД решается вопрос о необходимости дополнительной лазерной коагуляции сетчатки.

- Женщинам с ПВХРД после лазерной коагуляции или операции по поводу отслойки сетчатки необходимо наблюдение у офтальмолога не реже одного раза в год.

Симптомы дистрофических заболеваний сетчатки

Симптомы заболеваний могут различаться в зависимости от локализации патологического процесса. Общие признаки, характерные для всех форм заболевания, включают:

- пятно перед глазами;

- ухудшение остроты зрения;

- затруднение ориентировки при слабом освещении;

- потеря или ослабление бокового (периферического) зрения;

- искажение или нечеткое восприятие очертаний предметов.

Дистрофические заболевания сетчатки: формы, диагностика и лечение

Периферическая дистрофия сетчатки

Периферическая дистрофия сетчатки на ранней стадии не проявляется симптомами, за исключением появления «мушек» перед глазами.

Даже офтальмолог не всегда может выявить патологические изменения, так как осмотр глазного дна не всегда показывает дистрофию в периферической части. Для точной диагностики необходимо обследование в условиях мидриаза с использованием специальной аппаратуры.

Клиника «МедикСити» располагает уникальным прибором для ранней диагностики заболеваний глаз — аппаратом Spectralis HRA+OCT. Методы когерентной томографии и флюоресцентной ангиографии позволяют выявить начальные изменения в сетчатке и получить точную информацию о всех структурах сетчатки и зрительного нерва.

Пациенты обычно обращаются к офтальмологу только при появлении «пелены» перед глазами. Этот симптом указывает на начало отслоения центральных отделов сетчатки, что затрудняет восстановление зрения. Часто патология выявляется на фоне быстро прогрессирующей миопии.

Центральная дистрофия сетчатки

В группу центральной дистрофии сетчатки входят несколько заболеваний, отличающихся характером повреждения и особенностями воспалительного процесса.

Одной из самых распространенных форм является возрастная (макулярная) дегенерация сетчатки. Если не поражаются периферические отделы, эта форма не приводит к слепоте. При центральной дистрофии сетчатки наблюдается «раздваивание» предметов, нечеткое и искаженное изображение. Более подробно об этом заболевании (включая сухую и влажную формы) можно узнать здесь.

Еще одно распространенное заболевание — центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП). Она возникает после разрыва пигментного слоя сетчатки, что приводит к попаданию жидкости. Это может вызвать отслойку сетчатой оболочки. У человека с ЦСХРП наблюдается расплывчатое зрение и искаженное восприятие предметов.

Лечение разрывов и периферической дистрофии сетчатки

Во время диагностики разрывов и периферической дистрофии проводится лечение, направленное на профилактику отслоения сетчатки.

Применяется лазерная отграничивающая коагуляция вблизи разрыва или профилактическая коагуляция сетчатки в области дистрофий. Специальный лазер воздействует на сетчатку по краю разрыва или дистрофического очага, что приводит к «склеиванию» сетчатки с оболочками глаза в зоне действия лазера.

Лазерная коагуляция хорошо переносится пациентами и выполняется амбулаторно. Важно помнить, что процесс образования спаек занимает время, поэтому после процедуры необходимо соблюдать щадящий режим. Это включает избегание погружения под воду, подъема на высоту, тяжелых физических нагрузок и занятий, связанных с резкими движениями (например, аэробика, прыжки с парашютом, бег), а также вибрацией и ускорением.

2 Типы периферической дистрофии

В зависимости от площади поражения дистрофия делится на два вида:

-

Периферическая хориоретинальная дистрофия сетчатки. При этом типе повреждаются сетчатка и сосудистая оболочка. Обычно болезнь развивается у людей старше 50 лет. На начальных стадиях симптомы отсутствуют, затем появляются искажения прямых линий, раздвоение предметов и слепые пятна в поле зрения. В запущенной стадии возможна полная потеря зрения.

-

Периферическая витреохориоретинальная дистрофия сетчатки. Этот тип дистрофии затрагивает сетчатку, среднюю оболочку глаза и стекловидное тело, что может привести к отслоению. Чаще всего возникает у людей с близорукостью, но наследственность также играет важную роль. На начальном этапе симптомы не проявляются, и патологию можно выявить только с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана.

По характеру повреждения ПХРД делится на следующие виды:

-

Дистрофия «След улитки». На сетчатке образуются беловатые включения, напоминающие штрихи, с множеством мелких истончений. Дегенеративные участки, расположенные в верхнем наружном квадранте, объединяются в лентовидные образования, похожие на след от улитки. В дальнейшем могут возникнуть круглые и большие разрывы.

-

Решетчатая дистрофия. Это нарушение чаще встречается у мужчин и передается по наследству, проявляясь одновременно на обоих глазах. Внешне поражение напоминает веревочную лестницу или решетку. Между пораженными сосудами образуются кисты и пигментированные пятна, что со временем приводит к разрыву сетчатки.

-

Дегенерация «булыжная мостовая». Очаги поражения располагаются на периферии сетчатки и имеют белый, вытянутый вид. Чаще всего встречается в нижней части глазного дна.

-

Инееподобная дистрофия. Это наследственное заболевание поражает оба глаза. На периферии глазного дна видны бело-желтые включения в форме хлопьев снега, выступающие над поверхностью сетчатки. Дистрофия развивается медленно и редко приводит к разрыву.

-

Ретиношизис (расслоение сетчатки). Бывает врожденным и приобретенным. Врожденные формы включают кисты глаза, которые влияют на центральные и периферические участки сетчатки. Эта патология чаще всего развивается в пожилом возрасте.

-

Мелкокистозная или кистевидная дистрофия. Находится на крайней периферии глаза. Мелкие кисты соединяются, образуя более крупные. При травмах глаза или падениях может произойти разрыв кисты. При исследовании глазного дна офтальмолог видит круглые или овальные ярко-красные образования.

На начальной стадии дистрофии человек не ощущает симптомов. Около 80% заболеваний выявляются на плановом осмотре у офтальмолога. Явные симптомы появляются лишь на поздних стадиях, когда происходит разрыв сетчатки, что сопровождается вспышками перед глазами и нарушением остроты зрения.

ПРХД и ПВХРД – в чем разница?

Дистрофии периферических зон сетчатки делятся на две группы: ПРХД и ПВХРД.

При ПРХД патология затрагивает только сетчатку и сосудистую оболочку. В случае ПВХРД трофические изменения также охватывают стекловидное тело.

Тяжесть и прогноз дистрофии сетчатки оцениваются по различным показателям. Выделяют следующие виды дистрофии периферических зон:

-

Решетчатая дистрофия. Это наиболее распространённый тип. Отслоение сетчатки часто наследуется и чаще встречается у мужчин. Обычно дистрофия затрагивает оба глаза, локализуясь в верхне-наружном квадранте. При осмотре глазного дна наблюдаются узкие белые полосы, напоминающие решётку или верёвочную лестницу, образованные облитерированными сосудами. Между полосами видны красноватые участки истончения тканей, где высок риск разрывов и кист. Также могут быть участки с изменённой пигментацией. Края дистрофических зон соединяются со стекловидным телом «тракциями», что увеличивает риск разрывов.

-

Дистрофия по типу «следа улитки». При исследовании глазного дна видны широкие полосы с мельчайшими точками истончения и прободения, штрихообразными насечками и блестящими включениями. Локализуется в верхне-наружном квадранте, несёт риск крупных округлых разрывов.

-

Инееподобная дистрофия. Чаще всего наследственная, с симметричными изменениями на обоих глазах. Очаги истончения выглядят как крупные желтоватые снежинки или фрагменты узоров инея, расположенные около облитерированных сосудов. Могут быть участки повышенной пигментации. Развивается медленно и реже приводит к разрывам и отслоению.

-

Дегенерация по типу «булыжной мостовой». Обычно охватывает крайние периферические области сетчатки. Осмотр выявляет отдельно стоящие округло-вытянутые очаги в нижних отделах или по всему периметру, окружённые мелкими пигментными пятнами.

-

Кистевидная (мелкокистозная) дистрофия. Очаги истончения выглядят как мелкие и крупные ярко-красные пятна, расположенные в крайних периферических зонах. Этот тип дистрофии опасен, так как может привести к разрывам сетчатки при падении или травмах головы.

-

Ретиношизис. Это порок развития сетчатки, чаще наследственный, но известны и случаи приобретённого ретиношизиса. Врожденные формы включают кисты сетчатки и ювенильный ретиношизис, затрагивающий как периферию, так и центральные зоны, что ухудшает остроту зрения. Приобретённый ретиношизис характерен для пожилых людей и может быть следствием высокой миопии.

При всех видах периферической дистрофии особый риск представляет патология, затрагивающая стекловидное тело. Спайки между этими структурами вызывают напряжение в истончённых тканях сетчатки, что может привести к отслоению и разрывам.

Профилактика

Заболевания глаз зависят от образа жизни человека. Зрительный анализатор и его элементы медленно подвергаются дегенеративным изменениям под воздействием негативных факторов: недостаточной гигиены, повышенной нагрузки на глаза и неправильного питания.

Чтобы избежать дистрофии, важно следить за состоянием здоровья:

- уровнем сахара в крови;

- артериальным давлением;

- состоянием сосудов.

Отсутствие вредных привычек и правильное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов, содержащихся в свежих овощах, фруктах и зелени, играют ключевую роль. Если регион проживания не позволяет получать все необходимые вещества из пищи, стоит проконсультироваться с врачом о приеме витаминов и поливитаминов.

Регулярные визиты к офтальмологу — залог здоровья глаз. Рекомендуется посещать специалиста раз в полгода и соблюдать его рекомендации: принимать витамины, использовать глазные капли и носить средства коррекции зрения.

Личная гигиена также важна. К ней относятся:

- снятие косметики перед сном;

- использование качественных средств для умывания и декоративной косметики с нормальным сроком годности;

- правильный уход за контактными линзами.

Повышенная нагрузка на глаза может привести к снижению остроты зрения и заболеваниям, таким как конъюнктивит, что увеличивает риск дистрофии сетчатки.

С раннего детства важно учиться правильно распределять нагрузку на глаза, избегая переутомления, долгой работы за компьютером без перерыва, чтения и просмотра телевизора в темноте. При монотонной работе, требующей напряжения глаз (чтение, работа за компьютером, планшетом, просмотр телефона), следует делать перерывы каждые 40-50 минут.

Рабочее пространство должно быть хорошо освещено и проветрено, а монитор компьютера установлен на расстоянии 60-70 см от глаз. Чем выше яркость экрана, тем больше напрягаются мышцы глаз.

В солнечную погоду нельзя смотреть на солнце. Чтобы уменьшить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, рекомендуется носить солнцезащитные очки.

Важно своевременно обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов и не заниматься самолечением. На здоровье глаз также влияют сахарный диабет, гипертония, ожирение и аллергия.

Полезными методами профилактики здоровья глаз являются гимнастика, массаж и контрастное умывание.

Врожденная дистрофия сетчатки глаза

Все врожденные дистрофии являются наследственными и передаются от родителей к детям. Заболевание, также известное как дегенерация, может проявляться в детском возрасте. Макулодистрофия — наиболее распространенная форма среди детей. Риск ее развития возрастает при доминантном наследовании.

При таком типе наследования болезнь прогрессирует быстро. Она затрагивает оба глаза, и основным симптомом является нарушение восприятия цветов. У детей также могут наблюдаться косоглазие и легкое подергивание глазного яблока. Поскольку патология имеет генетическую природу, эффективных лекарств для полного излечения не существует.